日本文化は喪われたのか?

新ジャパノロジー覚書 ② New Japanology

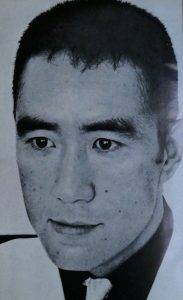

◎新宿アートシアターの三島由紀夫

敗戦から25年を経た1970年、三島由紀夫は「檄」を遺して割腹自決した。

われわれは戦後の日本が経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失ひ、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力慾、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を瀆してゆくのを、歯噛みをしながら見てゐなければならなかった。

(「檄」 楯の會隊長 三島由紀夫)

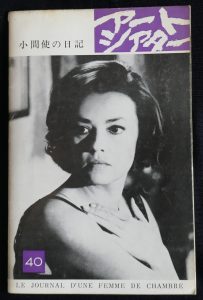

(1966年4月)

「小間使いの日記」特集。

女優はジャンヌ・モロー。

この4年前、10代終わりのころの私は、新宿三丁目にあるアートシアターをときどき訪ねていた。封切られる映画を観るためだ。ハリウッド的メジャー娯楽映画ではなく、マイナーながらこだわりのある映画を上映していた。

その年、大学受験浪人だし、小遣いなんてほとんどなかったはずだが、そこで、『小間使いの日記』(監督=ルイス・ブニュエル)、『憂国』(監督=三島由紀夫)、『アルトナ』(監督=ヴィットリオ・デ・シーカ)、『魂のジュリエッタ』(監督=フェデリコ・フェリーニ)を観た(ネット上のデータを参照して記憶が甦った。ウィキペディアのおかげだ)。

三島氏が監督・主演する映画『憂国』は、封切られた直後に観たのだが、とてもついていけなかった。終映後、一緒に観た友と私はことばが出てこず、静かに苦笑しあうだけだった。

その翌年か翌々年あたり、ある映画を見終えてアートシアターの上映フロアから裏手の螺旋階段(非常階段)を友人とともに降りていたときだった。階段を昇ってくる男とすれちがった。白い制服の上下を身に着け、同じく白っぽい帽子を被っている。それが三島由紀夫さんであることはひとめでわかった。同じビルの地下には、アンダーグラウンド演劇を上演する「蠍座」もあり、このビルは彼の行きつけの場でもあったのだろう。

マドロス風にみえるその姿は失礼ながら滑稽にみえ、時代錯誤と感じられた。当時の新宿は、長髪とジーンズが、あるいは暗色が似合う街だったから。それは、氏自身が希求する日本の「伝統」文化とも乖離しているように、私には思えた。

『憂国』が紹介され、自らエッセイを寄せている。

「私の存在証明をしようとしたものだ」と書いた。

◎「日本人の魂の腐敗」は極まり尽くしたのか

ただ、数年後の1970年11月、自衛隊市ヶ谷駐屯地で自刃した彼の遺した「檄」には、共感に近いことばを見出すこともできた。

「われわれは戦後の日本が経済的繁栄にうつつを抜かし」、「その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆく」。「政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力慾、偽善にのみ捧げられ……」。

彼と真逆の立場にいたにもかかわらず、怒りのことばは共鳴しうるところがあった。だからこそ、1968年前後、若者たちの抵抗運動が全国で起こり、激しさを増していた。

氏の蹶起は、青年たちのそうした運動へ反発する危機感に押されて生まれた。

他方、「檄」にはとてもついていけないことばもずいぶんみられた。「男の涙」、「男の矜(ほこ)り」、「眞の日本」、「眞の日本人」、「眞の武士の魂」、「至純の魂」……。

この「檄」が発せられてからすでに半世紀以上、敗戦から80年が過ぎた。三島さんからみれば、今日の日本は、もはやとても評するに値しない、「義」も「武士の魂」もとうに消え失せ、堕落の底の様相を呈していることになる。「日本人の魂の腐敗」「道義の退廃」は極まり尽くしたはずである。

もうひとつだけ、三島さんの文を引用してみよう。蹶起する4ヵ月前、新聞に寄せたエッセイから。

私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。それでもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである。

(「果たし得ていない約束――私の中の二十五年」)

戦後25年を経て現出した、どうしようもない時代状況に向けて吐かれた心情は、同じ時代の空気を吸ってきた一人として、「檄」文よりも近しいものに感じられる。

それでも、私はこのような全否定をできない。この社会、というより、この社会に「生きてはたらいている」ひとりひとりのいのちの姿に、否定のことばを投げかけることはできない。

氏の思考が“純粋”を求めたことは疑えない。しかし、それは思考を閉じることにおいてしか成り立たない。言い直すと、純粋の追求は観念の転倒を必ず招き寄せる。

そうみる私を、「檄」を飛ばした氏は厳しく糾弾するだろう、「そもそも、お前が『その場しのぎの偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆく』のをよしとし、無惨に生き残ってきたからにほかならない、堕落だっ!」と。

◎「生命尊重以上の価値」に「死ぬ」ということ ~三島由紀夫と連合赤軍~

三島さんは「檄」のなかで、自衛隊員に対しこう訴えている。

共に起って義のために共に死ぬのだ。日本を日本の真姿に戻してそこで死ぬのだ。生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。生命以上の価値なくして何の軍隊だ。今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由や民主主義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。

(「檄」 楯の會隊長 三島由紀夫)

彼は、「われわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる」と自害したけれど、けっして他者のいのちは奪わなかった。森田必勝とともに自害したけれど、蹶起にともに参加した他の3名には自害の中止を命じていた。真実をのちに託す役割を担わせる一面もあるだろうが、それは氏の倫理、あるいは優しさでもあったろう。

しかし、「檄」が発せられた2年後、これを超える大事件が発覚し、日本列島を震撼させた。「生命以上の価値」(たとえば「革命」という大義)のために、いのちを差し出し、あるいは他者のいのちの否定(殺人)を正面から実行した政治党派が現れた。

連合赤軍という党派であり軍だ。アメリカ帝国主義と結託してアジア侵略を進める日本の支配階級を打倒しなければならない。なのに、他の左翼たちは銃を取らず、ひるんで日和見主義に陥った。自分たちはそんな日和見に陥らず、敵を倒すために銃を取り、いのちを賭けて断固たる闘いを組む。

武装闘争を貫徹するには強靱な意志と身体をもたねばならない。銃撃戦を担うには、主体を強固にしなければならない。主体が軟弱な同志には「総括」を迫る。その総括が不十分な場合は、死に至っても、あるいは至らしめてもやむをえない。

彼らはこれを「共産主義化」と称し、この稚拙な論理をもって、同志12名(結党前も含めると14名)を殺した。なかには、「革命」という大義のために、リンチされる死を自ら受け容れるものもいた。それらの死は、闘いを担いきれない弱い主体の“敗北死”と認定され、殺人は正当化された。

いわば、「生命尊重以上の価値」の追求を連合赤軍戦士たちは現に実践した。そしてこれを小粒化したような苛烈な内ゲバ(“新左翼”政治党派間の殺しあい)はその後も続いた。

掲げる理念は違えども、三島氏が訴えた「生命尊重以上の価値」(「革命」という大義)の追求実践を、皮肉にも左の武闘党派がやりきってしまった。世に言われる「連合赤軍リンチ殺人事件」である。もちろん、その末路にほとんどの人は立ち尽くし、背を向けた。

三島氏は「生命尊重以上の価値」を訴え、文化を守る「剣」の力を主張した。そして守られるべき「窮極の価値自体(ヴェルト・アン・ジッヒ)」として「天皇」を措定した(『文化防衛論』)。

しかし、氏の論理は、人が「生きてある」ことのもっとも重要な部分を掬いあげていない、と思う。それは、三島氏があげつらう「自由」や「民主主義」のことではない。

新しいジャパノロジーはこれとは立場を異にする。「眞の日本」、「眞の日本人」を観念的に括りだすものではない。

また、「男の涙」、「男の矜(ほこ)り」、「眞の武士の魂」を柱にするものでもない。「檄」が自衛隊員に向けて発せられた状況を割り引いても、それは「女」を排除した「男」の論理で占められている。

もっと根源的な次元に降りて、日本列島文化について考察しなければならない。

◎積み重ねられてきた「喪失」

翻ってみると、堕落し尽くしたようにみえる現実社会へのこうした呪詛、怒りのことばは、三島氏のみならず、少なくとも近代に入ってからつねに吐かれ続けてきた。なぜなら近代化の推進は、それ以前のこころもちや習俗・習慣、自然・環境、社会システム等を壊すようにして進められてきたのだから。それは必ず人びとのこころに「喪失」感をもたらす。

たとえば、三島よりも年下の江藤淳も、戦後社会における「喪失」を語っている。

江藤氏は戦後社会における「超越的なもの」(=父)の「喪失」を嘆いた(『成熟と喪失』)。

彼と同い年の桶谷秀昭は「戦争も破壊しなかつた自然」が、敗戦後の「平和の二十年間に殺伐たる風景に変貌した」と「喪失」を振りかえっている(『保田與重郎』)。1964年の東京オリンピックに向けて、わずか20年たらずの間に、首都高速や東海道新幹線開通はじめインフラ確立で、東京や周辺の風景の激変を目の当たりにしての感慨だった。

以降も同じパターンがたえず繰り返され、今日至っている。

近代化が評価されもてはやされる一方、それによって、モラルも含め破壊されたものの「喪失」が嘆かれてきた。いまもその構図は変わらない。

「喪失」「堕落」の言説は、文学者や知識人にとどまらない。市井のどこにも溢れていた。

私が子どもの頃、つまり敗戦から10年前後のころだって、大人や年寄りたちは「ひでえ世の中になっちまったもんだ」「近ごろの若いもんは何を考えているんだ」という科白をしょっちゅう吐いていた。

そして今日もまた同じように、大人や年寄り(つまり私の世代)は、左右を問わず、「ひでえもんだ」「なんでこんな世の中になっちまったんだ」と嘆いたり、怒ったりしている。

“自然”が破壊され、風物が変わり、生産・消費形態が変わり、地域・社会的関係が変わり、知や情報の伝達・共有様式が変わり、家族形態が変わり、モラルが消え(たようにみえ)、従来の姿は喪われてしまった。

三島氏のいうとおり、「日本人自ら日本の歴史と伝統を瀆(けが)してゆく」ことがずっと続いてきたようにみえる。怒りと喪失の感覚は深まるばかりだ。

◎「夢のように美しい国」の喪失

もうひとつ、三島氏とは異なる角度から、日本文化の「喪失」を詠嘆する書に触れておこう。

三島氏が託した「日本の伝統」や「男の涙」とはまったく異なるところに、日本の文明の素晴らしさを見出し、拾いあげた著作がある。『逝きし世の面影』(1998年)。

江戸中期から明治初頭にいたる時期、異邦人たちは日本を「夢のように美しい国」と評した。著者の渡辺京二さんは書いている、「十八世紀初頭から十九世紀にかけて存続したわれわれの祖先の生活は、たしかに文明の名に値した」と。

同書はそれを裏づける、異邦人たちのことばを探しだし、まとめている。これはこれで貴重な作業である。

ところが、そんな美しい文明を生み出した日本列島人のこころは、以降すっかり消えてしまった。そう、著者は詠嘆する。

このとき渡辺氏は、「民族の特性」と「民族の心性」を分ける。

民族の特性とは、どちらかといえば、どうしようもないもの、日本(人)の「負性」である。たとえば、権力者へひたすら追従する忠誠心、付和雷同的な集団行動癖、外国を範として真似る傾向などが「特性」として挙げられている。こうした「民族の特性」は少なくとも一六世紀あたりから今日に至るまで、ずっと続いていてうんざりする、辟易する、と著者は嘆いている。

他方、一八世紀初頭から一九世紀にかけての期間、つまり外国人が「夢のように美しい国」と認識した期間は、「民族の特性」ではなく、「民族の心性」(いわば美しいこころ)が息づいていた。ゆえに、「美しい国」と異邦人からはみなされた、と。

◎「特性」と「心性」を分けるご都合主義

氏の分析によれば、権力へのへつらいや付和雷同的性格は、昔から今日まで変わらず、民族の「特性」(負性)として貫かれてきたが、江戸後期から明治初期にかけては、異邦人が「美しい国」と感動するような「心性」が息づいていた。その時代を「逝きし世」として偲ぶ。

しかし、踏みとどまろう。「特性」と「心性」を対置させる分析は都合がよすぎる、といわざるをえない。

どうしようもない「性癖」と、美しい「心性」は、同じ根から生まれ、場面によって容貌を変える相違にすぎないはずだ。言い換えれば、列島人のこころの「はたらき」が、あるときは氏のいう「心性」として発露し、あるときは「特性」として発露するにすぎない。

「心性」の喪失を嘆き、今日の社会は「特性」まみれだからうんざりすると詠嘆するだけでは、私たちは前へ進めない。それは自らの生を否定することでもある。

『逝きし世の面影』で拾いあげられた「心性」は消え失せたようにみえる。しかし、どうしようもない、うんざりする「特性」とともに、決して滅んではいない。なぜなら心性と特性は一体の表裏にすぎないのだから。

じつは「夢のように美しい国」と追想される時代だって、「ひでえもんだ」「いったい誰がこんな世の中にしちまったんだ」と嘆く儒学者や国文学者たちがいたし、庶民の中にも少なからずいただろう。

いつの時代にも、ノスタルジーに浸りながら、喪失感をもって嘆く人はいる。たしかにそういう心情が湧いてくる流れは押しとどめられない。私もそういう心情に陥ることが多々ある。しかし、そこで思考を終わらせてはならない。それでは、「ひでえ世の中」を現にいま「生きてある」いのちが救われない。

※ なお、渡辺氏は「文化」と「文明」を分け、「特性」と「心性」に対応させている。詳しくは『逝きし世の面影』[書評]へ。

◎生成し醸成されてきたオペレーティングシステム

新しいジャパノロジーは、「心性」と「特性」を都合よく切り分けて列島文化を論じるものではない。

また、三島氏が「喪失」を嘆いた「眞の日本」、「眞の日本人」、「日本の伝統」を観念として括りだしたり、また、「男の涙」、「男の矜(ほこ)り」、「眞の武士の魂」に特化して「女」を排除して、「日本」の回復・復権をめざすものでもない。「世界の真ん中」を叫ぶものでもない(それは自分以外を中心から外すことを意味する)。こうしたものとは立場を異にする。

日本列島の底流では、それぞれの時代の荒波を被りながらも通底するこころの「はたらき」がいまも生きている。喪失され尽くしたわけではない。喪失に喪失を重ねても、まだ滅んではいない。

たとえば①で採りあげたように、日本が近代を達成したものの、欧米とは異なる「もうひとつの近代」と異邦人の目に映ったのも、その現れだ。

今世紀だけの話ではない。前世紀にもそのようにみる視線はあった。たとえばサミュエル・ハンチントンは、「近代化をなしとげた一方で、日本の文明と文化は西欧のそれとは異なったままである。日本は近代化されたが西欧にはならなかったのだ」と診断している(『文明の衝突』、1998年)。

このように、「もうひとつの~」を生み出したのは、列島独自のOSが作動してきたからだ。むろん、それはプラスばかりではない、マイナスにも作用してきたことはいうまでもない。

覚書①で書いたように、日本列島文化には、「初期設定」に近いものが、長い歴史を通じて醸成されてきた。これを、私はコンピュータでアプリケーションソフトを作動させるオペレーティングシステム(OS)に例えた。

このOSは、一神教のように、絶対者や超越者によって一気に俯瞰的な設計図通りに“創造”されたものではない。長い歴史と風土のもとで、自ずから生成され、醸成されてきた。だから、時代によって少しずつ変化してきた。とりわけ近代以降、時代の荒波を強く被ってきた。

それでも、独自OSの「はたらき」は喪われることなく、いまも息づいている。

そして、これまで、この独自OSの構造が明らかにされたとはいいがたい。