『隆明だもの』と吉本さんの想い出

[雑記帳]

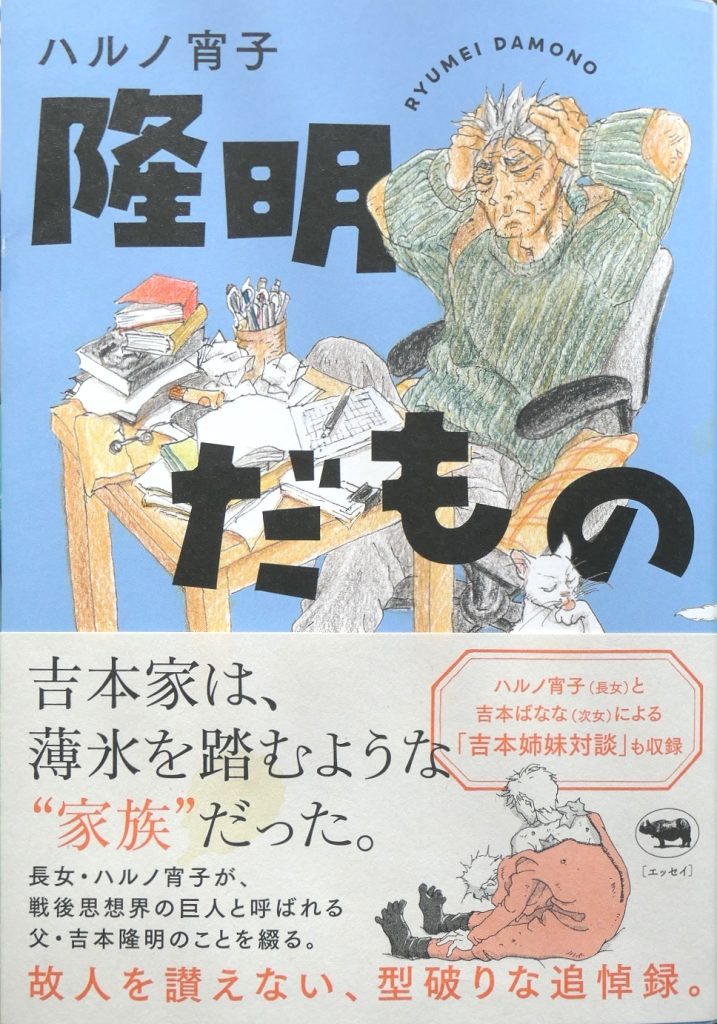

吉本隆明さんの長女、ハルノ宵子さんの『隆明だもの』が、父と家族を描いている。帯が内容をよく示している。

◎「幻想粉砕」されなかった理由(わけ)

「あとがき」の冒頭で、「イヤ~…ヒドイ娘ですね。吉本主義者の方々の、幻想粉砕していますね」とある。おそらくそうなのだろう。

たしかに読んでいて、うなってしまう箇所はずいぶんとあった。しかし私は、「幻想粉砕」された気分は持たなかった。

なぜか。

第一に、描かれた吉本家のような実態は、子細に覗けば、どこの家庭にも、拡大したり縮小したりしながら、散らばっている。吉本家だけがそれを免れるわけがない。吉本家のメンバー全員が表現者として突出していたからこそ、その分、ドラマチックに現象したのだろう。細かく描かれた「老い」や「ボケ」にしても。

第二に、吉本さん自身、「老い」について自ら詳しく書いてきたから。いや、『隆明だもの』に描かれた内容はその比ではなほど苛烈ではあるが。

第三に、晩年の吉本さん宅を訪ね、私自身、ご本人の実態に接していたから。これについては、あとで述べよう。

第四に、私は吉本さんを敬愛しているが、「吉本主義者」ではない。吉本さん自身が、「マルクス」と「マルクス主義」者を峻別していたように。また、「ファン」にもならなかった。

◎娘でなく息子だったら……

1980年代だろうか、あなたの作品で1番自慢できるのは何ですか?というような問いに、吉本さんは、著作ではなく、子どもたち、と答えたことがあった。ああ、こういう答えは吉本さんしかできないな、いわゆる「知識人」にはできないだろうな、と感心した記憶がある。

家庭内にいろいろな葛藤・衝突が渦巻いていたのだろうが、その答えを変えることが終生なかったのではないだろうか。

おそらく、吉本さんの子が娘ではなく、息子であったら、これほどまでに執拗に、また微細には書かなかったろうな、書けなかったろうな、という印象をもつ。娘さんだからこそ、あるいは突き放すようにしながらも、深く寄り添う介助をしてきたからこそ、書いた、書けたのでもあろう。

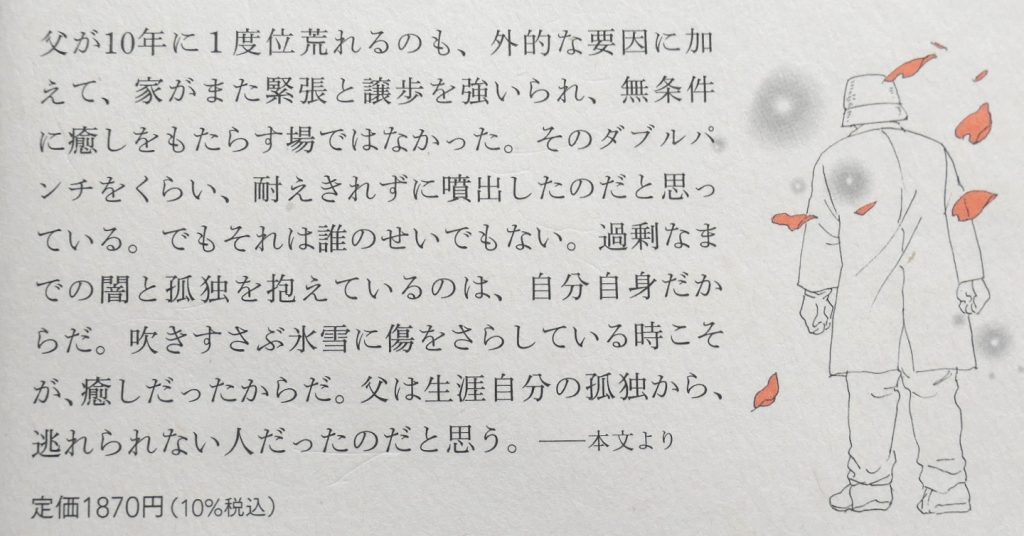

「あとがき」にある、以下のフレーズだけ読んでも、宵子さんの父への深い愛は示されている。

しかし何を言おうと、父の圧倒的な仕事の質と量、そして何の組織にも属さず、大学教授などの定期収入も、社会的保証もステータスもない中で、家族と猫を養い続けてくれた並はずれたパワー――それは感謝と尊敬以外の何ものでもないし、誇りに思っている。

『隆明だもの』

若い頃に打ち立てた「自立」概念を、生涯貫き通した。とてつもないことだ。

◎「吉本主義者」でも「吉本ファン」でもない場所から

本書に触発され、吉本隆明さんの想い出について書き残しておきたい。

私がもっとも深く思想的影響を承けた人物を挙げろと言われたら、吉本さんを措いて他にいない。

しかし前述したように、私は「吉本主義者」であったことは一度もない。だから、『ハイ・イメージ論』や原発論には異を明らかにした(拙著『吉本隆明と「二つの敗戦」』)。

そういう吉本さんに、意図して会ったのは、数回の講演会と、自立誌「試行」の定期購読申し込みで千駄木のお宅にお邪魔したくらいだ。短パン姿の吉本さんが正面の階段から降りてきたシーンはよく覚えているし、玄関脇に置かれた、大人の女性用サンダルの踵が高かったのも印象に残った。

あとは、最晩年に仕事で一度。

◎谷中銀座 諏方神社 不忍池

このような自発的な面会ではなく、偶然、街中で吉本さんに遭遇したことが何度かある。生活圏が重なっていたからだ。

下町での偶然の邂逅は、敬愛する吉本さんへの親近感を深める、うれしい出来事だった。新宿、渋谷から西方面、あるいは湘南・鎌倉方面に居住する「学者・文化人」たちとは一線を画す匂いを共有している、と少し鼻を高くした。

重なる生活域の地名を挙げれば、谷中(谷中銀座、初音町、諏方神社、よみせ通りなど)、不忍池、上野広小路、御徒町あたりである。

長引く労働争議でてんやわんやだった1970年代後半、ある年の大晦日。

昼下がりの谷中銀座で頼まれた買い物をしていたとき、背の高い男がベージュ系のジャンパーを羽織り、「夕焼けだんだん」の方からやってきた。大きな頭陀袋を背負い、颯爽と歩く姿に、吉本さんとすぐにわかった。おそらくアメ横で正月の食材の買い出しのあとだろう。乾物屋などを覗きながら、よみせ通り方向へと消えていった。「ファン」ではないから、追うことはなかった。

1970年代終わりごろだろうか、谷中の鎮守様・諏方(すわ)神社の例大祭のとき。

夕暮を迎え、こちらは3人の娘がまだ小さかったので、そろそろ戻ろうと参道を歩いていると、先方から、頭ひとつ抜きん出た吉本さんの顔が見えた。ずいぶんと混雑していたので、擦れ違うには、互いに縦一列になって歩かねばならない。

吉本さんに続いて、奥さん、そして長女の多子(さわこ)さん(のちのハルノ宵子さん)、二女の真秀子さん(のちの吉本ばななさん)が続いた。背の高い順になだらかな線を描くように移動してくるのが、微笑ましくもあった。

ほかに、よみせ通りでも、1、2度、見かけたことがある。

また、あるとき、谷中初音小路脇に構える小さな古書店「鶉屋」で、吉本さんの著書『情況への発言』を見つけた。ページの間に挟まっていたのは、徳間書店からの再版通知の挨拶状。吉本家が気づかずに売りに出したのだろう。珍しいので購入するか迷ったが、棚に戻した。「ファン」なら、すぐにレジに運んだことだろう。

吉本さんが不忍池周辺を好んだことは、『隆明だもの』にも書かれている。

その不忍池の畔に、私が小学生時代まで住んでいた集合住宅、通った小学校があった。池の周辺一帯が遊び場で、ザリガニを獲ったり、夏休みの納涼祭では夜店で遊び、盆踊りも楽しんだ。

『隆明だもの』に登場する、谷中墓地、御徒町の明正堂書店、上野広小路のナカフジの名も懐かしい。

◎土肥温泉 吉本さんの個人史を分けた地

さらにもう1ヵ所、吉本さんと偶然重なるエリアが、東京からずっと離れた地にあった。西伊豆の土肥温泉。

土肥は、吉本さんが当初は家族で、のちに次第に取り巻く人々も一緒に、夏休みを1週間程度過ごすことになった温泉地。しかも71歳の彼が海で溺れかけ、一命をとりとめた因縁の所でもある。

ばななさんの『TUGUMI』(1989年)で、船が港に着くシーンが土肥港の風景であることは、読み始めてすぐにわかった。舞台となる街が土肥であることも。

というのも、私は幼児のころから10代半ばまで、毎夏、土肥へ海水浴に出かけたからだ。わが家は当時、経済的にはおそらく中の中あたりなのだろう、質素な暮らしだったが、夏休みに旅館に泊まり海水浴できるという体験は、年に1度のハレの時間だった(といってもささやかなものだが)。土肥温泉3泊4日の旅が、毎年楽しみだった。

列車に指定席などない。早起きして東京駅ホームに並び、東海道線に乗り、沼津駅を降り、沼津港へ向かう。バスに乗ったのか、徒歩だったのか、記憶が薄れたが、リュックを背負い、バックを手に、人々は競うように沼津港の桟橋に向かった。

東海汽船の船が、汽笛を鳴らして土肥の港に入ってくるシーンは、『TUGUMI』に描かれていたとおりだ。

わが家が定宿にしていたのは、海辺から街中に入った伊豆海館(今はない。改名して海岸沿いに移ったようだ)。吉本さん家族らの定宿とは別だ。私が今もスイミングを続けられるのは、土肥の海で泳ぎを覚えたお陰だろう。まだ運動靴の紐をうまく結べない頃から始まった、そんな年中行事も、10代半ばで途切れた。

◎土肥の海の家「ちどり」

しかし、10代最後の夏だろうか、夏になれば海に惹かれる私は、1人でシュラフを担いで伊豆半島ヒッチハイク旅に出かけた。

『吉本隆明×吉本ばなな』(1997年刊)

熱海に1泊、翌日は下田泊、3泊目は土肥という計画だった。

土肥は勝手知ったる場所。土肥海岸の松林をねぐらにすることは、あらかじめ決めていた。浜辺から入ったところに広がる松原公園で寝るつもりだった。

夕暮にシュラフを広げて寝場所を整えていると、お巡りさんがやって来た。当時は、反体制派の若者やフーテンのような連中への取り締まりが各地で強められていた。

こんな所で若いお巡りさんに抵抗するのも面倒と思っていると、彼が海の家を紹介するという。

◎「ちどり」のボート番

海の家「ちどり」の世話になるのは、それがきっかけだった。

「ちどり」は、砂浜に並ぶ海の家数軒のうち、1番北側。吉本さんが溺れた突堤にもっとも近い側だった。

仕事はボート番で、3食付き。海の家の座敷で寝られる。アルバイト料をもらうということに考えが及ばなかった。大好きな海でしばらく過ごせればいいや、というところだった。

ボートや浮き輪、パラソルの貸し出しと管理が任務だ。お客さんがボートに乗るときはボートを海辺へ引き、戻ってくればボートを引き上げる。

お客さんが若い女の子であれば、ボートの乗降を優しくサポートしたいところだが、土肥の海にやってくるのは、ほとんどが家族連れだった。

若者や恋人たちが中心の湘南とは違い、土肥温泉はハイリゾートでもない、鄙びた漁港、港町で牧歌的だった。江戸時代に賑わいを見せた土肥金山跡も残されているが、寂れていた。

海辺の大きなスピーカーからは、歌謡曲や、当時流行り始めたブループサウンズの音が流れてきた。加山雄三の「君といつまでも」やザ・ワイルドワンズ 「想い出の渚」、タイガースあたりも。

「ちどり」には、すでに相棒がいた。少し歳上だろう。色白で坊主刈り。あまり多くを語らないが、事務所は渋谷にあるという。それでいて、夏の海にアルバイトに来る。どんな本業なのかは聞かなった。その筋の若者だったかもしれない。海を眺めながら、ときどき世間話をする、おとなしい相棒だった。

◎土肥の海に沈む夕陽

朝夕の食事はいつも、いきのいい鰺の三和土。昼はラーメンかカレー。

夜になると、「ちどり」の座敷の片隅にシュラフを敷いて、波の音をBGMにして寝る。海好きにとって、これほどの贅沢はない。蚊取り線香を焚いていたせいか、あるいは海風のせいか、蚊に悩まされることもほとんどない。

数日すると、「ちどり」つながりで、地元高校バレー部の女子高生2人が訪ねてくるようになり、毎日のように夕暮の砂浜でビーチバレーを楽しんだ。中学から高1まではバレー部にいたので、相手を不満にさせないくらいにはサーヴィスしながら、スパイクやレシーブでラリーを繰り返した。

西伊豆のよさは、反対側の東伊豆と違い、太陽が海に沈むシーンを眺められること。おそらく、天草出身の吉本さんが土肥を気に入った理由のひとつだろう。

夕暮になると、赤い太陽が燃えてとろけるようにして海の中に消えていく。潮風にあたりながら、それを眺め、ランボーの詩を復唱した。

また見つかった、

ランボー『地獄の季節』(小林秀雄訳)

――何が、――永遠が、

海と溶け合う太陽が。

そういえば、小林秀雄訳の『地獄の季節』1冊だけをリュックのポケットに入れた旅でもあった。

2週間ほど経ったろうか。日焼けた肌の皮が剥け、もう一度しっかり焼けたころ。

夏の終りが近づき、海辺にも侘しさが漂い始め、海の家を離れることになった。

「ちどり」の運営は、漁師をしている旦那と、しっかり者の女将さん。別れ際、タダ働きをしていた小生を気遣ってか、女将さんが旦那に強く迫り、謝礼の入った封筒を渡してくれた。

――そんなこんなで、長々と書いて顰蹙を買っているだろうが、土肥の海と街は、わが青春の舞台だった。

で、それと吉本さんがどうつながっているんだ、とお叱りを受けそうだ。

私がボート番をしていたころと、吉本さん家族の土肥時代が重なっていないか、調べてみた。彼らが土肥に来るようになったのは、おそらく1970年代に入ってから。私がボート番をしたのは、1960年代後半。すれ違いだったのだろう。

しかし、吉本さんが溺れたのは、遠浅で穏やかなあの海の、しかも長くはない突堤のあたり。私が小さいとき、そして海の家でボート番をしているとき、毎日、眺め、泳いだ場所だ。谷中からずっと離れた伊豆の海でも、吉本さんと重なるエリアがあった。

想い出話はこのくらいにしておこう。

◎2008年、晩年の吉本さん

私が編集するサイトに登場いただくために、自宅へお邪魔したのは、氏が亡くなる4年前のこと。

『隆明だもの』にあるように、吉本さんの体力・体調が芳しくない中、この取材の実現には、ハルノ宵子さんにお世話になった。小さなメディアにすぎないサイトのインタビュー実現を、前面には出てこられないものの、電話やFAXのやりとりの向こう側で彼女が支えてくださった、と認識している。

インタビューは午後2時からの2時間以内の約束だった。

取材に入るにあたり、少し場を和ませたかった。私の義理の伯母は、かつて佃島尋常小学校で厳しい名物教員だった。その名を告げると、ああ、と声を挙げたあと、自分ではなく姉が教わったことがありますよ、と懐かしそうに少年時代の過去をしっかり掘り起こされた。たいへんな記憶力である。本書では吉本さんの「ボケ」がなにかと出てくるが、少年時代のことはしっかり覚えていた。まあ、私も含め、昔のことを覚えているのは年寄りのパターンかもしれないが。

話のテーマは、「スロー」という言葉をキーワードに「ファースト」を対置し、生命形態学者三木成夫氏の「植物性」と「動物性」の論を重ねて問うものだった。その質問に、吉本さんはとても興味をもたれた。

氏の熱弁は留まるところをしらず、約束の時間をすでに1時間ほど超過してしまった(本書でもそんな傾向が明かされている)。

むろん、こちらはもっとお話を伺いたかったが、隣室から、きっと宵子さんの声だろう、「お父さん、もう時間すぎてますよ」といった声が届き、さすがにこちらもご家庭への迷惑を考え、切りあげようとした。

ところが、ご本人は、打ち切りにとても不本意な心持ちであることが、こちらにもはっきり伝わってきた。といって、続けるとさらに迷惑をかけそうで、やや強引に帰り支度をした。

出迎え、そして見送りの際、私のような若僧に対して、吉本さんは畳に頭を付けるように挨拶してくださり、こちらは恐縮至極だった。

ご本人へはもとより、宵子さんへの感謝の念は、今も失せることはない。

◎最晩年の引き裂かれ

晩年の吉本さんが直面したのは、深い引き裂かれだった、と私は受けとめている。

土肥での事故以降、彼の著作のほとんどは、口述によるものだろう。

ただ、2008年(ちょうど私がインタビューにお邪魔した年)、洋泉社新書『「情況への発言」全集成2』『同3』に寄せた「新書版のためのあとがき」は、じつに密度の濃い内容である。

世紀末から21世紀に入ったこの時期、まだ原発事故が起こる前だったが、吉本さんは「第二の敗戦期」ととらえていた。その上で、こう書いている。

……、わたしたち日本列島の住民は、アフリカ的段階を含めて、本当のグローバルとは何かを確定する好位置にある。単なる利潤や思想なきイデオロギー主義を超えることもできるひらかれた位置をしめているといってもいい、と恥ずかしそうな小さな声でつぶやいてもいいとしよう。

『「情況への発言」全集成2』「新書版のためのあとがき」

口述ではない。自ら執筆したものである。担当の編集者から、手書き原稿で読む(解読)のにひと苦労した、と聞いたことがある。

まず、「恥ずかしそうな小さな声で」とあえて腰を低くする形容を付けたことに驚く。その上で、これほどまでに率直、かつ深い慨嘆を漏らしたことに息を呑む。

なぜならそれまで、高度資本主義を不可避の自然過程として断乎として肯定する一方、それが必然としてもたらす「東洋的価値観・美風」「アジア的な固有値」「農本的生活」の解体を危機ととらえ、今度は嘆いているからだ。

自らの引き裂かれを自覚した上で、自己の否定とさらなる肯定(止揚)への道を「恥ずかしそうな小さな声でつぶやいて」示そうとする。なんという率直性だろうか。

ここで示された「位置」こそ、私が受けとめ、立ち、覚束ないけれど歩を進めているところでもある。それは、氏が晩年に残した「存在の倫理」という言葉とも呼応している。

(このあたりをめぐっての詳細は拙著『吉本隆明と「二つの敗戦」』を参照)

ハルノ宵子さんが『隆明だもの』で示した、吉本さんのたくさんの「老い」「ボケ」を十二分に受けとめつつも、こうした文を最晩年に残した吉本さんの凄みに、改めて背筋を伸ばさざるをえない。

◎余分かもしれないひと言

書くか書くまいか迷ったが、最後にひと言。

巻末に「ハルノ宵子さんに聞く ――父のこと、猫のこと、エッセイのこと」が収められている。この付録は余分と感じる。聞き手と宵子さん、2人のやりとりに、「吉本主義」という党派性への傾斜が垣間見えるから。

しかしよく考えれば、そもそもこの巻末インタビュー記事は、個人誌的な冊子に掲載されたもの。内輪にとどまっていれば、私がどうこういうべき筋でもない。

とすれば、これを転載した単行本編集者の勇み足と受けとめてすませよう。

ハルノ宵子さんのイラスト、挿絵が味わい深い。