山下洋輔トリオ『DANCING 古事記』とA君

【忘れがたき人(2)】

7月、「村上春樹presents山下洋輔トリオ再乱入ライヴ」があった。

遡ること53年前、その原型となるライヴが「貫徹」され、レコードが制作された。

あの時代「何かにつかまれてしまった」者たちとレコードのちょっと苦い物語。

7月中旬、早稲田大学大隈講堂で山下洋輔トリオのライヴがあったそう。

「村上春樹presents山下洋輔トリオ再乱入ライブ」との名称。遡ること53年前に、同大学内で開かれた(当時の用語でいえば「貫徹された」)山下洋輔トリオによるライヴに因み、もう一度(再乱入)という趣旨のようだ。

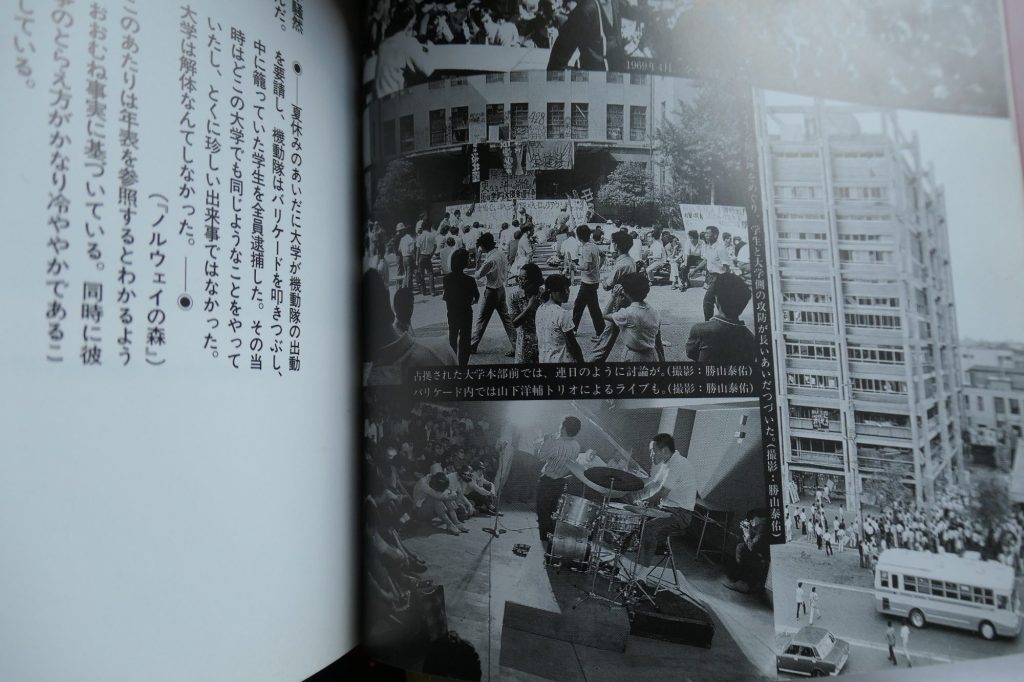

1969年7月のこと。学生たちが大隈講堂内のピアノを持ち出した4号館(現8号館)で、山下トリオがフリージャズを演奏した。学内を支配するセクトに対抗するグループが中心となり、テレビ局報道班とも連携して起こしたイベントだった。

その催し(当事者たちにとっては「闘争」)が、今日では「伝説の」と冠が付けられる。

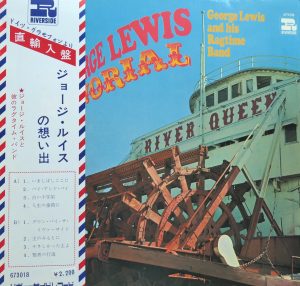

あのときの演奏を収めたレコードが手元にある。山下洋輔トリオ『DANCING 古事記』だ。

A面は、このライヴ(集会)の挨拶、いわゆるアジテーション演説から始まる。当時定型の絶叫調の声を張りあげている主は、その数年前の第一次早大闘争で活躍した彦由さん。挨拶の最後はトーンを落として「カンパお願いします」と呼びかけている。

続いて、トリオの演奏が始まる。

これを収めたレコードは、自主制作盤として、ライヴから2年後の1971年に発売された(制作=麿プロダクション)。といっても正規の販売ルートを持たないようで、私は関係筋からやや強引に買わされた。当時はレコード1枚買うにも抑制的にならざるをえない経済状況だったし、そもそもフリージャズには退いていたので、避けたいところだったが、義理もあり、“蔵盤”の一枚に収まった次第。

それから半世紀。山あり谷ありの歳月・風化に耐え、今でも私の手元にあるが、針を落としたのはわずか数回だろう。

ただ、この『DANCING 古事記』には、やや苦みが混じる想い出がある。

撮影したカメラマン勝山泰佑さんも故人となっている

★ ★ ★

ライヴのあった1969年。「第二次早大闘争」が叫ばれていた。その数年前に学費値上げ反対で全学的に盛りあがった「第一次早大闘争」を受けてだったが、大きな個別課題があったわけではないから、第一次ほどの盛りあがりには欠けていた。

それでも、私たちがこの年3年になり、各専修課程に進むと、党派の学内支配に抗するように、一文専修別共闘会議(専共闘)が生まれた。党派が牛耳る自治会とは別の、全共闘スタイル(関わりたい者が自主的に結集する自由な形)の集まりで、少数だが多様な人物が集まった。

サルトルやメルロ=ポンティ、フッサールの用語を駆使して、ガリ版刷りのアジ(アジテーション)冊子を次々に出し続ける者、アナキズム志向で武闘・武具にこだわりがちな者、共同的な行動自体に懐疑的な者などさまざまだが、山下洋輔トリオライヴを敢行した「反戦連合」系には、メンバーのおおむねがシンパシーを示していた。

この専共闘グループの中に、A君もいた。

Aは、長く力強い髪を左右に分けて後ろに肩近くまで流し、太めの黒フレームのメガネをかけていた。秀才タイプの風貌で、ものごとのひとつひとつにこだわる。軽快というよりは重厚な動き。どちらかといえば、団体行動が苦手な男だった。

当時のデモでは、左右に伸ばした手を握りあい、大通りいっぱいに広がって行進するフランスデモも流行っていたけれど、彼は他者と手をつなぐという行為自体にためらいを覚える。

人づきあいがうまいタイプではない。話していても、〝ひと呼吸〟置いてから言葉を発する。けれども、それゆえにか、その言葉はものごとの本質を射ることが多かった。あたかも、安易に言葉を乱発したり、軽いキャッチボールのごとく言葉を投げあう会話の傾向を諫めるかのように、受け応えではつねに〝ひと呼吸〟遅らせた。その沈黙の間(ま)が、ときには、世界を凍らせる瞬間のように変容することすらあった。

クラスは別だったが1、2年のときに付きあいが始まり、たとえば吉本隆明の存在を教えてもらった。反戦連合系に近い小雑誌「遠くまでいくんだ」に気づかされたのも、彼によってだ。そこに執筆している新木正人の妖しい文体には、二人とも相当に魅せられた。

★ ★ ★

ライヴのあった年(69年)の4月に、Aと私は、同じ人文学科(専修)に進む。

1960年代後半、多くの大学では、少数ではあるものの、学生たちが反戦、反差別、反権威主義、反弾圧といったテーマで運動を広げていた。

とはいうものの、この年1月の東大安田講堂の攻防戦を経て、運動のうねりは明らかに退潮傾向にあった。

それでも人文学科では毎週のようにクラス討論が重ねられ、社会との関わり方が論じられ、さまざまなデモや集会への参加が呼びかけられた。まるで互いにナイフをちらつかせながら、相手を問い、自らを問う――そんな状況の中にそれぞれが置かれていた。

山下洋輔トリオライヴがあったのは、この年の7月のことだが、その年末、Aは「人文学科≪行動≫委員会結成へのアッピール」というガリ版刷りのパンフレットを出した。闘争宣言である。直前に友人が学館闘争で逮捕されたことも、彼を衝き動かしたのだろう。

「アッピール」の書き出しはこう始まる。当時の若者の気分がうかがえる。

人文学科のラディカルにして戦闘的なすべての学友諸君! 現在我々にとって情況とはなにか。

それは非現実感であるか、幻滅と破滅の予感であるか、挫折ムードであるか、不毛な試行錯誤の断片的連鎖であるか、砂を噛むような生活の寂寞感であるか、アパシー状態であるか、「いうこと」と「やること」の乖離であるか、名状しがたい無力感であるか、絶望であるか、非凝集感であるか、混沌へのオプティミズムの終焉であるか、逃避からの「逃避」であるか、×××(解読不能)の空虚感であるか、一寸先も予測できない闇であるか、ニヒリズムの××であるか、抑圧(感)に圧倒されてしまう××と辛さであるか、諦めであるか、自慰であるか、自己満足(本当は満足していないくせに)であるか、欲求不満であるか、自己嫌悪(自己否定)であるか、パトスの喪失であるか、原点の喪失であるか、孤立の××であるか、青春そのものからの疎外であるか、言語(表現)の肉体性の喪失であるか、コミュニケーションの断絶であるか、要するに個と個(則ち個と類)の断絶であるか、……あるいはそれらすべてであるか。

とまれ誰もが心のどこかに否定的な意識(それは超歴史的ものではなく、歴史的現実的なものだ!)を抱いているのが現実であるはずだ。

こう問いかけたあと、行動(闘争)への決起を呼びかけた、小林秀雄、埴谷雄高、吉本隆明、マルクス等の言葉も交えながら。いつも論争しあう相手だった私に迫る力をもつ闘争宣言だった。

だが、意外なことに、この宣言を発したあと、そこで燃え尽きてしまったかのように、彼は共同的な闘いの場から退いてしまう。決定的なことが彼の内部で起きていたようだが、それについては後年になっても語ろうとはしなかった。

★ ★ ★

1970年代に入り、共闘会議のメンバーたちはばらばらに社会に散っていく。

Aと私は、まったく正反対の道を歩むことになった。

Aは、一切の普遍的幻想(イデオロギーや共同的観念)を排除し、自らを「労働力商品として自立させること」を意識的に貫徹することをめざす。町の小さな印刷会社に就職し、そのあと同じく小さな編集プロダクションに移り、編集者としての腕を磨く。

「労働力商品」として自らを立たせることを貫く前に、労働組合運動など関わることなど、ちゃんちゃらおかしい、というのが彼の論だった。あたかも先験的にあるかのようにみえる「労働」や「生活」を観念でとらえるのではなく、徹底して現実を生ききってみよ、まずはそれが先だ、というのが、当時のAが自らに課した切実な決意だった。ゆえに彼は、文字通り骨身を惜しまず働いていた。

一方の私は、勤め始めた出版社でアルバイトの解雇問題が起こり、それが発端となり10年近い泥沼争議を強いられ、職場への泊まりこみが一千日に及ぶ生活を送ることになる。ロックアウト、無期限ストライキ、バリケード防衛、刑事弾圧……かつての「闘う労働争議スタイル」のオンパレードとなった。

Aからみれば、当然、私が担った(強いられた)そうした闘いは、先験的な普遍幻想にとらわれた愚かな行為だったことになる。事実、そのように厳しく私に接していた。

Aと私を含む、専共闘メンバーの4人は、社会に出て同人誌を始めたのだが、池袋コンサートホール(クラシック喫茶)で開かれる合評会でも、二人の議論はなかなか噛みあわなかった。ただ、彼の批評は、つねに私の表現の弱点を鋭く衝いてくる。快くはないけれど、その批評を深く受けとめざるをえなかった。

70年代末だったろうか、街があわただしくなった年の暮れ、東池袋の安酒場で、二人で酒を飲んだ。タバコの煙がもうもうとたちこめ、喧噪が渦を巻くような空間もわざわいしたのだろう、売り言葉に買い言葉で、席を蹴って喧嘩別れしたこともあった。

1970年代のAの立ち姿の一端に触れておこう。

彼自身が「自分にとって親しい、あるいは敬愛しているもの書き」と評した石原吉郎が1977年に亡くなった。突然の報に大きな衝撃を受け、Aは小さな職場のコミュニティ誌のような週報に、二度に渡って追悼の文を寄せている。60年代末の「アッピール」に引用したマルクスや埴谷雄高ではなく、石原吉郎や鮎川信夫こそ、70年代の彼にとってもっとも切実な表現世界だった。

彼(石原吉郎――引用者註)がその姿勢と構えを徹底して貫きながら、自らの<シベリア体験>を語りだしたとき、その迫力は圧倒的だった。そしてその言葉は迫真的なリアリティーをもってわたしたちの胸を激しく打った。いわゆる芸術作品の自立性などどこかで信じていないわたしはそこに、表現の直接的な契機そのものの確かな実質と、言語表現の最も原初的な形とでもいうべきものをはっきりと見てしまったのである。その〝見た〟という確信は、個人にとってちょっとやそっとでは動かすことのできぬなにものかにちがいなかったのである。

★ ★ ★

互いに突っ張りあっていた70年代を過ぎて80年代を迎えると、Aと私は相手を認めあえるようになる。

彼はフリーとなり、校閲のプロとして評価されるようになっていた。

一方、3人の娘を抱えていた私は、出版業界の噂が届きにくいコンピュータ系の分野に食い扶持を見つけ、働き始めた。

互いに仕事に追われた80年代。池袋駅のホームや地下通路の雑踏で、彼と出くわすことが何度かあった。

いつも夜の8時、9時ごろ。こちらは仕事を終え帰宅への途中。早くビールを飲んで疲れを癒やしたい、その一心だった。

他方Aは、これから出版社の校閲室や印刷所の出張校正室での徹夜作業に出向くところ。右肩に食いこむようにかけられた、薄茶色の大きな頭陀袋には、分厚い各種の辞典類がたくさん投げこまれていた。出先の出版社にも辞典類は用意されているはずだが、担当する女性月刊誌の校閲には、多種の辞典、事典が必要だったのだろう。インターネットが普及した今日なら、負担はある程度軽減されたのだろうが。

その頃からだ、会えばいい酒が飲めるようになったのは。

かつては、「いいかぁ、とよだっ、お前はなあー」と人差し指を突き出して厳しく私を指弾するのがつねだったが、「とよだ君、きみぃ、それはだねー」とこちらに迫ってくる勢いはトーンが落ち、優しさを滲ませるようになった。

私の家が火災に遭い蔵書類をほとんど失ったあとは、会えば必ず古書店のビニール袋に入った吉本隆明の単行本を黙って私の前に突き出すのだった。住んでいたマンションが早稲田通り裏にあるので、表通りに並ぶ古本屋の店頭で叩き売られる吉本本の価格の安さに、怒りも滲ませていた。

あとでわかったことだが、Aが入っていた古いマンションは、中原中也と長谷川泰子が京都から上京して初めて居を定めた場所(戸塚町源兵衛)のごく近くだった。長谷川泰子はその後、小林秀雄の元に移ってしまうのだが、Aは小林秀雄や中原中也もよく読みこんでいた。これも何かの因縁だったのだろう。

★ ★ ★

ときは過ぎ、21世紀の初頭。私が京都に仮住まいしていた年の秋、土曜日の午前のことだった。中古屋で仕入れた自転車で賀茂川にかかる出雲路橋を渡っているとき、前カゴのリュックに突っこんでいた携帯電話が鳴った。Aがガンを患い入院した、との報だった。

フリーの校閲者なので、連日の徹夜は毎月のこと。不規則な生活で、ヘビースモーカーでもあった。独身で、食にあまり気を遣わなかったことも影響したにちがいない。

いくつか転院し闘病を続けたが、それも限界を迎える。

翌年の7月、武蔵野の木立の中にひっそりとたたずむホスピスに転院した。木造二階建の一階の個室で、窓からは紫陽花の花が見える。

ホスピスに入ると、治療薬のために失われていた濃い髭が、生き生きと蘇る。

痛みが軽減されたのだろう、こちらに言葉をかけてきた。

「とよだっ、ここ、どこかに似てないか?」

小さい声だが、語り口は変わらない。

部屋と窓の外を見回しながら、答えに窮していると、

「村上春樹の『風の歌を聴け』だよ」

きっぱり、そう言った。

うーむ、『風の歌を聴け』だったか、『羊をめぐる冒険』だったか、あるいは『ノルウェイの森』だったか……。

意外だったのは、自分が決して評価していないはずの村上春樹の名を、彼が挙げたことだ。私が若い頃の村上にこだわり、本も出していたことを踏まえてのサーヴィス精神なのだろう。

まだ重篤な状態になる前にもそんなことがあった。見舞いに行った病室で、話しかけてきた。

「とよだっ、高橋和巳は正真正銘の倫理主義だぞっ。桐山襲や立松和平なんかとはワケがちがうぞ」

これは、私が「倫理」の問題につねにこだわり続けていたことを受けての、同じくサーヴィス精神のなせる業だった。

若い頃は厳しく私を指弾していた男が、歳月を経て、病に伏し、しかも痛みに耐えながらも、こちらを思い遣る優しさをみせるのだった。

★ ★ ★

Aがホスピスに移ったとき、私は京の仮住まいの部屋をたたんで東京へ戻り、時間の余裕ができたので、週に2、3度はホスピスに彼を見舞った。

数週間後、彼は促された点滴を拒むようにして、息をひきとった。

できることはしたつもりだったが、悔いの残ることがあった。

「とよだっ、今晩はビールが出るんだぞ」

ホスピスのベッドで、彼は朧気な声ながら、うれしそうに私に告げた。

もちろん、おそらく小さなコップに注がれたビールをストローで飲むのに違いない。

妹さんからも、そんな情報を耳にしていた。

「おお、そうか、それはいいな」

耳元で大きな声でそう答えたのだが、夕食まで1、2時間あったため、ビールのひとときを待たずに、病室を出てしまった。たいした用事があったわけでもないのに。

★ ★ ★

もうひとつ、苦みが混じる想い出。それが、山下洋輔トリオのアルバム『DANCING古事記』にまつわるものだ。

Aの容体がかなり重篤となったので、学生時代の周囲の友人たちに連絡を入れると、Mが同行したいとのことで、一緒にホスピスに出向いた。亡くなる前日だったろうか。

いわば今生の別れである。

Mは信州の出身で、1、2年のときAとクラスが一緒で、西洋哲学科に進んだ。細面で眼鏡をかけ、理知的な風貌。ノンセクトだが、専共闘に深入りはしていなかった。

そのMとともに、ホスピスの部屋へ趣いた。

Aとの会話はもう無理だ。意識が朦朧としている。

人は亡くなるとき、五感が次第に失われるが、一番最後まで機能しているのは聴覚だとは聞いていた。

静かに、これまでの交遊についての感謝の念を伝えられれば、と私は思っていた。

まず、初めて見舞いに来たMがAの元に近寄った。

Mは、バッグの中から小型のラジカセを取り出すとAの耳元に寄せて、セットされたカセットテープのプレイボタンを押した。

Aの耳元で、大きく響き始めた音楽というか、騒音のようなサウンドが、アルバム『DANCING 古事記』だった。

なぜMは、このアルバムを最期のAに聴かせたかったのだろう。

Mはもともと、モダン・ジャズよりは、ニューオルリンズジャズ、スイングジャズを好んだ。学生時代に『ジョージ・ルイスの想い出』を私に薦めたのも、Mだったし、スイングジャズを流す水道橋のジャズ喫茶「スイング」にもよく通っていた。

だから、M自身は音楽としての『DANCING 古事記』に興味を示していなかったはずだ。

それでも、Mの中では、1969年ごろの運動へのシンパシーをAと共有しているつもりで、アジテーションとフリージャズを聴かせたかったのだろうか。あの時代の熱気を最期のAと共有したかったのだろうか。

もちろんAもこのアルバムをかつて聴いていたはずだが、それにしても、意識が朦朧としている彼には、その音と音量は酷に過ぎるように思われた。

Aの方は、ジャズ、とりわけフリージャズに傾倒していたわけではない。

私が個人的な文章で、小学生のときに水原弘の「黒い花びら」に衝撃を受けたことを書いたとき、「とよだっ、俺は小林旭だぞっ」と、楽しそうに切り返してきた。

のちに遺された彼の部屋を整理していたとき、ジョン・レノンや映画音楽、アメリカンポップスに混じって、小林旭のレコードも見つけた。だから、もし音楽を流すのなら、小林旭の「北帰行」あたりがふさわしかったのではなかったか。

さりとて、Mの想いもあるだろうから、すぐに制止はできない。

彦由さんのアジ演説が終わり、山下洋輔のピアノ、中村誠一のサックス、森山威男のドラムスがガンガンはじけ始めた。そんな頃合いを見計らって、

「もういいだろう」

とMにやんわり伝えた。

あまりアクティブな活動をしてこなかったMも、あの時代、あのイベント(闘争)へのこだわりを抱き続けてきたのか……。それが、意外でもあった。

同時に、絶叫調のアジテーションとフリージャズの音が、最期のAにとって苦痛ではないことも願った。

続いて私が、Aの耳元で最期の挨拶の言葉を伝えた。

「Aっ! これまで、いろいろ、ありがとう!」

「ありがとう」の部分を、ゆっくり、しっかり伝えた。

50代半ばの生涯だった。

そして翌々年、Mもまた永眠した。自宅のデスクでパソコンに向かっているとき、不意の死だった。

★ ★ ★

ぼくにとってあの時代を通過したということは、何かに「つかまれてしまう」という経験だった。

そう語っていたのは、2007年に亡くなった同世代の哲学者小阪修平さんだが、Aにしても、Mにしても、そして私にしても、あの時代への入射角と体験の質はそれぞれ異なったものであり、当然以降辿った生活の道もまったく異なるものだったけれど、「つかまれてしまった」という経験に深く規定されていたことは疑えない。

当時の学園闘争、反戦運動などの抵抗運動のうねりが、どちらかと言えば自身には不似合いな、闘争宣言のような「アッピール」の執筆をAに強いた。社会と自己との関係、自己と自己の関係を誠実に問い続けたゆえだろう。もしあのような激動の波が当時やってこなかったら、Aは研究所のようなところに勤務して、地道で厳密な仕事を続け、規則正しい静かな生活を送ったにちがいない。

Aと私はともに、サラリーマン(賃労働者)が戦後苦労しながら武蔵野の安い土地にようやく建てたような小さな家で育った。出自が似ているので、文学や思想を語りあいやすかった。ただ、精神的にはAの方がつねに前を進み、私は彼から教えられること、批判されることばかりだった。

彼が不在となった喪失感は、没後20年を経た今でもいささかも小さくならない。

★ ★ ★

蛇足になるが、最後に〝老爺心〟から今回の「村上春樹presents山下洋輔トリオ再乱入ライブ」について、少し触れておきたい。

そのライヴ当日、山下洋輔さんは次のように語っている。

「学生運動は制度や権威など、この世の中で決まっているものをぶち壊そうとしていた。僕らは音楽で、今までのやり方やしがらみを全部ぶち破って表現しようとしていた」(毎日新聞、2022年7月28日夕刊)。

また、村上春樹さんは、同じく今回のライヴの場で、当時の学生運動についてこう語っている、「少しでも世の中を良くしていきたいし、頑張れば良くなる、という信念というか本能があった。そういう理想主義的な力の噴出は、ある程度評価してもいいじゃないかと僕は考えています」(同)。

あるいは、1969年のライヴとあの時代について、「乱暴な精神」の発露と振り返っている(Tokyofmサイト)。

その通りではある。その上で、少し野暮のきらいに流れることは承知のうえで、ひとこと付しておきたい。

こうした発言は、まあ、「再乱入ライブ」の場で、軽い感じで表現されたものだろうから、目くじらをたてるべきではない。

ただ、心しておきたいこともある。

私たちは「全部ぶち壊す」ことなんてできやしない。1969年のライヴでも、2022年のライヴでも、ピアノという楽器、ピアノトリオという演奏スタイル、演奏者と聴衆という関係構造、それらはみな既存のスタイルである。「全部ぶち壊そう」とするなら、それらすべてが破壊されなければならない。つまり、あのときのライヴの形自体も否定の対象とされねばならない。その意味では、20世紀の「現代音楽」の一部では、もっと徹底した「否定」の実験が試みられてはいた……。

「すべてをぶち壊そう」とするのは、「媒介」あるいは「場」を否定することだ。そう志向する観念の運動を窮めれば、あの時代の連合赤軍や内ゲバ殺人の末路へと至る。「媒介」や「場」は決して否定できない。

「全否定」が流行ったあの時代の(私たちの世代の)傾向を、若い世代が、「……でない」と否定形でしか主張できなかったではないか、と限界を批判するのは健全で、もっともなことだ。

「乱暴」を伝説化したり、「破壊」を屈託なく語ることには自制的でありたい、と自戒する。

もちろん、村上さん・山下さんの今回の発言と、彼らの創造行為は分けなければならないし、彼らが武勇伝自慢に堕しているわけでもないだろうし、今の若い人たちを鼓舞したいだけのことだろうし、その気持ちも重々わかるけれどけれど……。