私のベスト10 J-POP篇

[偏愛名曲]

言い古された表現だが、流行歌(はやりうた)は時代と情況を映す鏡。とともに、その時代を生きた無数の個人史それぞれの節目を照らしだし、彩りや陰影を添える。

前世紀半ば、敗戦直後の東京・下町に生を受けたガキが、節々でどんな流行歌にこころを掴まえられたのか、記録に留めておこう。

流行歌はかつて「邦楽」と「洋楽」に分けられ、邦楽では歌謡曲、演歌に区分けされ、1950年代にはロカビリー、60年代にはグループ・サウンズなど加わり、70年代に入ると、ロック、フォーク、さらにニューミュージックと新ジャンルが生まれた。

それらのジャンル分けも曖昧になった1980年代末あたりからは「J-POP」とひと括りされるようになった。便利なこの括りに乗っかって、私のJ-POPベスト10を挙げてみる。

「遠くへ行きたい」 ジェリー藤尾 1962年

「長い髪の少女」 ザ・ゴールデン・カップス 1968年

「いいじゃないのしあわせならば」 佐良直美 1969年

「北の宿から」 都はるみ 1975年

「消灯飛行」 松任谷由実 1977年

「いい日旅立ち」 山口百恵 1978年

「カルチェラタンの雪」 布施明 1979年

『Reflections』(アルバム) 「ルビーの指輪」 寺尾聰 1981年

「駅」 竹内まりや 1987年

「真夏の果実」 サザンオールスターズ 1990年

(以上、リリース年代順、順不同)

<補遺>

「黒い花びら」 水原弘 1959年

「別れのサンバ」 長谷川きよし 1969年

「赤色エレジー」 あがた森魚 1972年

「世情」 中島みゆき 1978年

「時間よ止まれ」 矢沢永吉 1978年

「なぜか上海」 井上陽水 1979年

『AVENTURE』(アヴァンチュール)アルバム 大貫妙子 1981年

◎「遠くへ行きたい」 1962年

作詞=永六輔 作曲=中村八大 歌=ジェリー藤尾

車窓の景色を眺めるのを好んで旅好きになったのか、旅好きゆえに車窓の眺めも好きになったのか、判然としない。子どものころから、学校行事の団体旅行のときであっても、仲間どうしで騒ぐより、静かに外を眺めるほうを好んだ。

田畑、山間の農家、陽光にきらめく海、夕暮れの遠い街灯り、沈黙する銀世界……それらが車窓に流れているのをみていると、何かがこころにこみあげてくるようで、その感覚に浸っていることが好きだった。うまく表現できないが、「旅愁」とでも呼ぶのが一番収まりがよいようだ。

近年、列島の鉄道幹線は高速化し便利になったが、反面、感興はいささか削がれ気味。それでも今もその心情は変わらない。

車窓の景色は、土地の人の営みや自然、風土を遠方から距離をおいて表層を眺めるだけだ。ただ、そこから想いを巡らせ、こころが動く。

そして出向いた先、初めての街を歩いてみたい、見知らぬ人との出会いも期待する。それが今に至るも変わらぬ旅好きである理由だ。

そんな心情を巧みに掬いあげてくれたのが、楽曲「遠くへ行きたい」。

中学時代、毎週土曜日の夜楽しみにみていたNHKテレビ「夢であいましょう」。その「今月の歌」コーナーで初めて発表された。

永六輔、中村八大の“六八コンビ”は、この番組で世界的大ヒットとなった「上を向いて歩こう」はじめ数々の名曲を生みだしている。

ジャズピアニストでもあった八大さん自身の伴奏だろう、四拍子を刻むピアノの単純なリズムがこころに沁みる。ちなみにこうした伴奏スタイルは、吉田喜重監督の映画「エロス+虐殺」で音楽を担当した現代音楽作曲家一柳慧も、メインテーマでほぼ同じように踏襲している。近代歌謡の伴奏の原型のひとつでもある。

知らない街を 歩いてみたい

どこか遠くへ 行きたい愛する人と めぐり逢いたい

どこか遠くへ 行きたい

以降、さまざまな歌手が歌っているけれど、やはり元祖ジェリー藤尾さんに限る。けっして流れるような歌い方ではない。顎をカクカクと左右にずらし、ややぎこちないスタイルだが、それがまた味わいを増し、「ひとり旅」好きの私の原点の歌となった。

いま振り返ると、「J-POP」音楽のルーツを中村八大さんあたりに遡ることもできるのではないか。

◎「長い髪の少女」 1968年

作詞=橋本淳 作曲=鈴木邦彦 歌=ザ・ゴールデン・カップス

1968年東京の街は、体制派と反体制派が、近代と反近代がせめぎあい、騒然としていた(といっても後者は圧倒的に少数だったが)。

夜の明治通りは、自動車のライトと騒音が交錯し、排気ガスが立ちこめていた。「雨に汚れた街」の敷石坂あたり、ひとり歩く「長い髪の少女」。その後ろ姿をこの楽曲はみごとに描写していた。

情況設定は真逆だし、古典学者には叱られそうだが、それは大伴家持が詠んだ世界と通じている。

春の苑くれなゐ艶ふ桃の花 下照る道にいで立つ少女(おとめ)

大伴家持

この曲については「『長い髪の少女』 ザ・ゴールデン・カップス」に書いたので割愛。

◎「いいじゃないの幸せならば」 1969年

作詞=岩谷時子 作曲=いずみたく 歌=佐良直美

歴史に刻まれていないかもしれないが、1968~69年あたりは、街頭のデモンストレーション、集会でのアジテーションが日本の歴史上おそらくもっとも多く、また各地で行われた年のはずだ。大学生だけではない。院生、予備校生、高校生、青年労働者たちまで参加していた。

ベトナム反戦運動、学園での個別闘争(全共闘運動)が盛りあがっていた。私自身、68、69年ごろは月2回、多いときは毎週のように、ノンセクトとして都内各地のデモに参加していた。逮捕されたときに必要な救援連絡センターの電話番号(獄入り意味多い……591-1301)はデモ参加者の誰もが頭に入れていた。

団体行動は嫌いだし避けたかった。けれど、そんな甘えは許されない。直接強制されたことはいっさいないけれど、声をかけられれば、あるいはビラで情報を知れば、断わったり避ける理由を見出せない。それだけ切迫した心情のもとにあった。これからやってくる1970年以降という時代の姿を描くことができない……そういう想いに、私だけではなく、少なくない若者が捕らえられていた。

でも反面、どこか醒めたニヒルな気持も抱えていた。

あのとき あなたとくちづけをして

あのとき あの子と別れた私

つめたい女だと 人は云うけれど

いいじゃないの 幸せならば

「あの子」から「あなた」へ、そしてまた……。儚く移ろう恋ごころに、時代の心情が重ねられていた。倦怠や退廃は、自分のそばに、いや内部に潜んでいた。

「いいじゃないの幸せならば」という気分は、その場限りの恋や快に溺れていても「幸せ」をつかめないというイロニーを言外に含む。そこに私も惹かれたのだろう。

マスメディア的な流行歌の業界に背を向け、もっと暗い情念と倦怠感をアンダーグラウンドの世界で表出する浅川マキさんのような存在にも強く惹かれたけれど、テレビに登場する、育ちがよさそうな、ショートカットの佐良直美さんのふっくらした顔と、退廃的な歌の奇妙な組み合わせにも惹かれた。シャウトするわけでもなく、こぶしを効かせるわけでもなく、気怠い感じで淡々と歌う。それがかえって魅力だった。音程もしっかりしていて上手だった。

のちの1970年代、無期限ストライキの職場で時間を持て余していたとき、たまたま倉庫事務所にこの曲のテープを発見し、カセットデッキで何度も流し、聴き入った。

泊まりこみで一緒だった年下のメンバーに感想を求める。

「K君、どうだい、いい曲だろ!?」

そう迫ると、彼は返事に窮して困惑している。

「いや、あっ、ええ、……、まあ、その……」

言葉を濁し、曖昧な表情を浮かべるだけだった。退廃的に感じられるこんな歌を繰り返し聴かされるのは、甚だ迷惑な話だったろう。聞けば彼は、1970年大阪万博のテーマソング「世界の国からこんにちは」を満面の笑みで歌う国民的大歌手三波春夫さんのファンだったのだ。

◎「北の宿から」 1975年

作詞=阿久悠 作曲=小林亜星 歌=都はるみ

都はるみさんはいわゆる演歌歌手。どちらかといえば、敬遠気味だったけれど、1975年に発表されたこの曲は別だった。

当時、アルバイターが解雇され勃発した労働争議(第1次)の真っ最中でてんやわんやだったが、大晦日の「紅白歌合戦」はしっかりとみていた。紅組(女性)と白組(男性)が勝負するという図式に退いてはいたが、同時代の流行歌(はやりうた)を一挙に聴ける機会はこの番組くらいだった。

あなた変わりはないですか

日ごと寒さがつのります

着てはもらえぬセーターを

寒さこらえて編んでます

この年、都はるみ「北の宿から」の熱唱は圧巻だった。いや、そんな表現でも足りないほどの歌唱だった。

女ごころの 未練でしょう

あなた恋しい 北の宿

「宿」は「南」や「西」ではなく、「寒さこらえ」る「北」でなければならない。「北の宿」から「女ごころ」の「未練」が歌いあげられている。

しかし、これはむしろ「男ごころ」の「未練」の歌である。なぜなら、この歌に惹かれること自体が、「女ごころの未練」を“希求する”「男ごころの未練」を返歌としてこころの中で情動させているからだ。「未練」の心情はおおむね男のほうが強い。どうあれ、名曲だ。

◎消灯飛行 1977年

作詞・作曲・歌=松任谷由実

1970年代後半、労働争議で社屋に籠城していて、展望がみえなくなった時期(第2次、第3次争議)。薄暗い地下室に閉じこもる仲間どうしの息遣いを感じざるをえず、しんどくなる中で、ユーミンの楽曲は独特なものに感じられた。労働運動の世界と対極に位置するはずだが、逆にそれゆえに、べたつきを排した新しい感性に惹かれた。演歌や4畳半フォークを超えて。

「ALBUM」。 B面最後に「消灯飛行」

彼女の楽曲は、荒井由実時代、そして姓を松任谷に変えた直後のころがとりわけ斬新で、全作品群の中でも屹立している、と私は感じる。

初めて耳にしたのは、ラジオから流れる「あの日に帰りたい」(1975年)だと思うが、のちに聴いたデビュー曲「ベルベットイースター」(1973年)の旋律には驚愕させられた。こんな旋律と詩を書ける女性が生まれかと。松任谷正隆さんの編曲の妙も大きく貢献している。

彼女の楽曲へのこだわりが消えず、のちに深海遙名で単行本『ユーミンの吐息』(1989年)を上梓した。たぶんユーミン論としては世に初めてのものだろう。

この拙著のなかで、「偏愛名曲」として挙げたのは、「ベルベットイースター」「消灯飛行」「中央フリーウェイ」「りんごのにおいと風の国」「埠頭を渡る風」「霧雨で見えない」「パジャマにレインコート」など。

「消灯飛行」は一般にはあまり注目されない、短めで地味な作品だ。

見知らぬ国の ビザを持ち

夜に消えてゆこう

見送りはここまででいい

風が強いから

短調の、奇をてらわない、淡々とした旋律が流れる、テンポはゆるやかに。

松任谷正隆のキーボード、細野晴臣のベース、そしてドラムスとわずかな弦だけ。ベースとドラムスが四拍子のリズムを刻み、キーボードが旋律にからむ。

ガラスのむこう あのひとは

くちびる動かし

パントマイムで 離れてく

人に流されて

音が消えて映像だけの世界が、もの哀しく広がる、ちょうど映画が音声をぶつっと消去して映像だけが流れるように。

描かれた光景は、旧羽田空港を舞台にした旅立ちと見送りを描いたものだ。いまの羽田空港の建物構造では、こういうシーンは成り立たない。

1番では地上に据えられた視線が、一転して2番では離陸後の上空に移る。

「あのひと」も、「あのひと」を乗せたタクシーも、飛行場の人も、海岸線をふちどる都会の輝きも、すべてが消えて、静かな時の流れに呑みこまれていく……。

旅立つ女性がそれを見送る男性を描いているけれど、この曲が流れると、1980年ごろ、アメリカに生活の拠点を移すことになった高校時代の親友を見送ったシーンがいまも浮かぶ。

あれからすでに半世紀近く。すべてを静かに包みこむ時の流れを想う。

◎「いい日旅立ち」 1978年

作詞・作曲=谷村新司 歌=山口百恵

“1968年”前後の若者たちの騒乱の激しい波は、1970年代に入ると一気に退いた。

同世代の多くは、学生の気分とスタイルを脱ぎ捨て、社会では働くようになった。働かなければ食っていけない。

喜んで企業の道に進んだ者も、避けたいけれどやむなく進んだ者もいる。中には都会文化からドロップアウトし、ヒッピーのような生活を静かに模索する者もいた。

私は中小の出版社に職を得たが、学生時代に問われた思想的課題と割り切ってすっぱり縁を切ることができず、内面ではそれと向きあい、悶々としていた。

勤める職場で労働組合が結成された。正社員の利害だけを守るふやけた御用組合の運動など関わりたくないと思っていたけれど、とにかく参加した。管理、編集、倉庫と全部門の若者たちが加わった。

直後に、組合に加入した倉庫で働く10代のアルバイターが「解雇」される。起ちあがらないわけにはゆかない。首を切られた者の生活を奪うだけでなく、働く者たちの差別・分断を容認することはできない。組合潰しにもつながる。これと闘わずして労働者の運動など意味を持たないはずだ。

たまたま同じ職場に集まっただけだから、思想信条はばらばらだ。にもかかわらず多くの若い仲間たちが結束し、「解雇撤回」さらに『正社員化」を求めて起ちあがった。ここには“1968年”的な思想風土がまだ息づいていた、ということになる。

会社側は「雇用関係不存在確認請求」の訴訟を東京地裁に起こした。代理人は経団連お抱えで名の通ったベテラン弁護士が就いた。アルバイトの「短期雇用契約」とその更新をめぐる「解雇」裁判は、法曹界、労働界で注目されることとなった。

だが、私たちは闘いの中心を裁判(法廷闘争)に置かなかった。現場での運動を柱に、あらゆる戦術を駆使した。出版界や地域の「闘う」労組、有志が、物心両面から文字どおり献身的な支援をしてくれた。毎月の賃金、そしてボーナスから、身銭を切ってカンパを寄せてくれる他企業の労働者たちがたくさんいた。こうして、およそ2年半を経て、「解雇」の撤回と正社員化を実現できた(第1次争議)。

※ある弁護士の戦中・戦後

ちなみに会社側弁護士となった馬場東作氏は、あとで知ったことだが、戦時中「軍法会議」で若き法務官として裁判官役を務め、戦争末期になるとその任を果たすべく南方地域に常駐した。

戦況はひどくなり、日本軍の武器や食糧が底をつく戦地。下級兵士たちは「餓死」か「逃亡」のいずれか、窮極の選択を迫られる。いったい誰が、餓死から逃れるための「逃亡」を責められようか。

しかし、部隊から外れた兵士は「敵前逃亡」の重罪となる。だが、それだけでは「死刑」には該当しない。ところが、英語が上手だったある兵士は、敵に通じたら困るので、「奔敵(ほんてき)未遂」、つまり敵に寝返る罪にすり替えられ、死刑となった。強引にその判決を下したのが馬場氏だった。

こうして、本来なら死刑に値しない日本軍兵士が銃殺された。兵士の家族は「国賊」の汚名を着せられ、故郷を追われ、過去一切の抹消を強いられることとなった。

また氏は、現地駐留本部が陥落寸前となり敗走するとき、捕虜にしていた現地人“ゲリラ”に対して、「釈放」ではなく、「処刑」を部下に命じている。

こういう事例、情況は戦地のどこにだって転がっていたし、彼にだけ特殊とはいえない。

先の戦争はアジアの人々にとって「アジアの解放」とはなりえず、日本の人々にとっても「聖戦」にはなりえなかった。今日、世界で散見される「侵略」や「虐殺」が、「聖戦」や「解放」と呼び換えられているのと同じだ。

ただ、戦後、こうした事実をメモとして遺し後世に託したこと、また私たちの第1次争議の途中で本訴を取り下げ、組合側要求に沿った解決へと経営に促した(であろう)ことは、馬場氏の姿勢として静かに受けとめたい。 ――拙著『青春えれじい 解放区篇』から。

ところが、以降オーナー経営者はサボタージュに傾き、資産売却など企業縮小・解散へと動き、2次、3次と争議が続き、長期化し泥沼化した。

組合としては、商品の搬出や不動産の売却など会社資産の減少を阻止し、「職場(会社)を守る」ことに努めるはめになる。バリケードを築いて職場防衛闘争を長期間強いられることになった。

泊まりこみ生活の拠点は本社ビルの地下室や、郊外にある倉庫の事務所になった。暴力団や関連組織の襲撃がいつ起こるかわからない。その筋の連中からは、

「おまえら、東京湾の海の底に沈めてやるからなっ」

と脅迫電話がかかり、現に政治ゴロが戦闘服姿の男たちを引き連れて社前にやってきた。

バリケード内生活という非日常が日常化し、仲間はみな疲弊の度を深める中で、外から流れてくる明るい市民社会の流行歌が身に沁みた。

当時、よく耳にしたのが、山口百恵さんの「いい日旅立ち」だった。1978年秋、国鉄(現JR)が始めた「いい日旅立ち」のキャンペーンソングとしてテレビやラジオでよく流れていた。

百恵さんの見事な歌唱。地下室に泊まりこみ、閉じこもるだけで、どこへも旅立てない情況がこの歌への想いを一層強めた。

「せめて今日から一人きり旅に出る」――

あゝ日本のどこかに 私を待ってる人がいる

いい日 旅立ち夕焼けをさがしに

母の背中で聞いた歌を道連れに

作詞作曲を手がけた同世代の谷村新司さんは、すでに鬼籍に入っている。

そして、あの時代の争闘に関わった人、関わらざるをえなかった人の多くも同様に……。

互いに対立・衝突せざるをえなかった彼此を超えて、手を合わせるだけだ。

◎「カルチェラタンの雪」 1979年

作詞=門谷憲二 作曲=岡本一生 歌=布施明

1990年代前半、安いパックツアーでパリに旅する機会を得た。自由時間に私がぜひ訪ねたい場所はいくつかあった。

第一に、「パリ・コミューン」で蜂起した闘士たちが最後の戦闘で倒れた壁を残す「ベールラシェーズ墓地」。そこにはアーティストはじめ各界の著名人の墓もあり、私はイヴ・モンタンとシモーヌ・シニョレの墓前に立った。

近くに、黒い革ジャンの若者たちがたむろしていた。寄ってみると、ロック歌手ジム・モリソンの墓。すでに没後20年以上経つにもかかわらず、死を惜しむ若者たちで賑わっていた。

第二に、映画監督ジャン=リュック・ゴダールのデビュー作『勝手にしやがれ』で、主人公のジャン=ポール・ベルモンド演じる若者が、最後に息も絶え絶えで路上に突っ伏した「カンパーニュ・プルミエール通り」。この作品にはあまり惹かれなかったけれど、ゴダール好きが高じてのことだった。

第三に、サルトルとボーヴォワールらが入り浸った「カフェ・ドゥ・マゴ」「カフェ・ド・フロール」。まあ、フランス知識人たちの空気を一応吸っておきたかった。

そして四番目に「カルチェ・ラタン」。コレージュ・ド・フランスなど最高学府が集まる地区で、パリ5月革命の拠点となったエリア。フランスの知の現場に直に触れてみたかった。

布施明さんの「カルチェラタンの雪」はそこを舞台にした曲だ。

名曲である。哀しく美しい旋律を布施さんはみごとに歌いあげている。

サビの部分はこうだ。

雪がふる 鐘がなる

くちづけは歩きながら

カルチェラタンの 哀しい灯りが

凍りつかないうちに

作詞を担当したのは門谷憲二さん。布施明への提供曲では「君は薔薇より美しい」のほうがヒットしている。

なぜ舞台が「カルチェラタン」なのか。わからない。ただ彼は同世代で早大中退らしい。全共闘世代が連帯した1968年パリ五月革命の舞台だったカルチェラタンに、あるいは“日本のカルチェラタン”と呼ばれた神田駿河台あたりに惹かれ、舞台を設定したのかもしれない。

どうあれ、この時代の上質なバラードのひとつで、いまも色褪せない名曲だ。こころを揺さぶられる。

◎『Reflections』(アルバム) 「ルビーの指輪」 寺尾聰 1981年

作詞・作曲・歌=寺尾聰

「ルビーの指輪」が街に流れるようになったのは、どろどろの争闘から離れる時期と重なっていた。

冬でも浮遊する蚊が力なく頬を刺してくる、暗くて重たい空気の地下空間からようやく抜け出すと、市民社会がまぶしくみえた。3人の子を抱え、どうやって生活を立て直すか、それが最大の課題だった。

そんな1981年の春、寺尾聰のアルバム『Reflections』(リフレクションズ)が発売された。

収録曲のテーマは恋歌、別れ歌が中心だが、私自身には、仲間との別れ、そして新たな船出を歌ったアルバムのように感じられた。

従来のアルバムセールスの記録を持つ井上陽水『氷の世界』を超える大ヒットとなる。私もその数字に貢献した1人だ。

シングルとして大ヒットした「ルビーの指輪」だけでない。「渚のカンパリソーダ」「二季物語」「SHADOWCITY」「ダイヤルM」「北ウイング」「出航SASURAI」など佳曲が並んでいた。

全曲の編曲を担当した井上鑑氏の力も大きい。

◎駅 1987年

作詞・作曲・歌=竹内まりや

日本ソフトバンクの出版部が千代田区四番町に建つマンションの半地下にあった1980年代半ば。

ゲーム誌を創刊(1983年末)し編集していたが、競合誌に比して、圧倒的にスタッフが少なかった。近くの大学掲示板でアルバイトを募集。お茶の水大学らの学生さん数人がリライト、イラスト描きなどの手伝いをしてくれることになった。

青春を謳歌している女子学生たちの姿は輝いていた。そのうちの一人と村上春樹の作品について話していたとき、「竹内まりや」という歌手の名を初めて耳にした。仲間たちとドライヴするときに流す定番歌手だという。

それから気にかけるようになった。たしかに実力のある作詞・作曲家であり歌手だ。もっとも気に入ったのは「駅」。中森明菜に提供した楽曲(1986年)で、翌年セルフカヴァーしている。

夕暮れのラッシュ時、2年前に別れた彼の姿を駅の雑踏で偶然見かける――そんなひとこまの映像を通じて、過去といまのこころ模様が巧みに描かれた名曲。

ラスト。

改札口を出る頃には

雨もやみかけた この街に

ありふれた夜がやって来る

帰り着く「ありふれた夜」、ありふれた日常をどう受けとめるのか、それは聴き手のそれぞれに委ねられる。

いまもYou Tubeから2000年武道館コンサートのライブ映像が流れてくると、作業の手を止めて、じっと聴き入ってしまう、見入ってしまう。

現在の私は、「ありふれた夜」を迎え、「生きてある」ことを実感するひととき、西行の「かたじけなさに涙こぼるる」の心情に傾く。

◎「真夏の果実」 1990年

作詞・作曲=桑田佳祐 歌・演奏=サザンオールスターズ

サザンオールスターズの音楽との初めての出会いは、いまも鮮明に覚えている。

都内から荒川を超えたエリア。工場が雑然と建ち、周囲の空き地にはセイタカアワダチソウが高く気ままに伸びていた。

1978年の夏、日曜日の朝。出版社の倉庫前でスチール椅子に座り、文庫本を手にしていた。倉庫の土地と建物はすでに不動産会社に売却されているが、それは事前協議制に違反し不当だ。組合は労働債権保全のため、倉庫内の商品を仮差押えし、日夜、倉庫と商品を守っている最中だった。

買主の不動産会社の社長は、

「ブルでも入れったるっ!」(ブルドーザーで突っこんでやる)

と脅しをかけてくる。

攻防で緊迫の度は増していたが、日曜の朝なら倉庫への襲撃もまずあるまい。見張り番担当の私はくつろいでいた。

そんなとき、どこからか、騒々しい、けたたましい音が流れてくる。休日の朝からうるさいなあ……。けれども、こちらも平日はハンドスピーカーのボリュームを上げて、地域へのアピールをしているのだから、文句は言えない。

大音量の元を辿ると、どうやら道路を挟んだ隣の自動車修理工場の方からだ。工場に隣接する2階建ての白い壁の社宅から流れているようだ。

よく聞こえない。うん、何なに?

早口ことばが続き、ときに「いまなんじ……」と喚いているよう。

あとで調べれば、こうだった。

今 何時? そうね だいたいね

今 何時? ちょっと 待ってて

今 何時? まだ 早い

それがサザンオールスターズのデビュー曲「勝手にシンドバッド」であることはのちに知った(1978年6月25日発売)。発表されてひと月ほどのはず。工場に働く若者たちはとてもいい感性をもっていたのだ。日々の抑えがたい心情をサザンの歌に託し、爆発させていた。

当時、倉庫泊まりこみ当番のとき、私の夕食といえば、近くの乾物屋で買うペヤングソース焼きそばに湯を注ぎ、魚肉ソーセージ1本をツマミとし、350ミリのビール缶1本で済ませる――そんな生活だった。

二十歳前後の工場労働者さんたちの目には、倉庫にステッカーを貼り、旗を立て、毎日スピーカーでアジテーションしている、30代にさしかかった私たちの姿はどんなふうに映っていたのだろう。

3作目の「いとしのエリー」あたりから、すっかりサザンのファンになってしまった。

歌謡曲、ラテン、ハワイアン、ロック、サンバ、フラメンコ……さまざまなジャンルのスタイルを採り入れた楽風と、和洋の言葉を自由自在に組み合わせて響かせる詩は斬新だった。

次々とヒット曲を飛ばす桑田さんの楽曲のなかから、ひとつを選ぶのはとても難しい。愛聴曲はたくさんある。

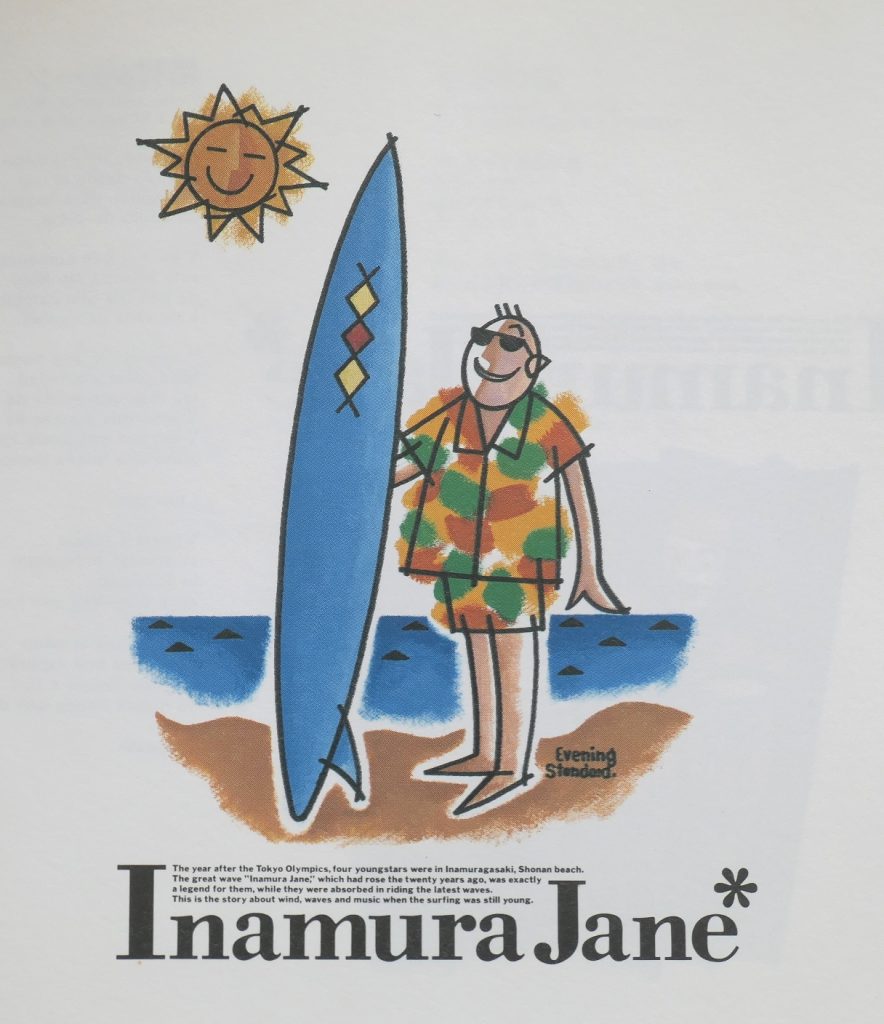

映画館に足を運ぶ機会は少なくなっていたが、1990年に封切られた『稲村ジェーン』(監督桑田佳祐)はすぐに観た。サウンドトラック盤も購入。

「真夏の果実」は、ビートを利かせるわけでもない穏やかな曲調だが、じわっとこころに沁みる名曲。あえて挙げるとすれば、この曲になる。

2000年代後半、真冬の夕暮れ、丘陵の出先で窓に目を遣ると、大きな丸い月が昇っている。冷え冷えとした光を放つ「真冬の月」と、そのときたまたま流れていた「真夏の果実」は真逆に対置されるはずなのに、体をぞくっとさせるような奇妙なコラボレーションを形づくっていた。

花紅葉ちるあと遠き木の間より月は冬こそさかりなりけれ

細川幽斎

桑田さんはかれこれ50年近く、流行歌の最前線で作詞・作曲・演奏活動を続けている。たいへんなことだ。戦後歌謡界の「達成」と呼んでもよい存在だろう。

<補遺>

「黒い花びら」 水原弘 1959年

「別れのサンバ」 長谷川きよし 1969年

「赤色エレジー」 あがた森魚 1972年

「世情」 中島みゆき 1978年

「時間よ止まれ」 矢沢永吉 1978年

「なぜか上海」 井上陽水 1979年

『AVENTURE』(アヴァンチュール)アルバム 大貫妙子 1981年

★ ★ ★

以上、10曲と補遺を挙げてみた。

若い頃、激しくこころを揺さぶられた楽曲は、当人の内部では「絶対」として存在する。とはいうものの、歳月という風化作用で「絶対」の度合いも徐々に弱まるもの。それでも、身心深く刻まれた受感が消えることはない。