「長い髪の少女」 ザ・ゴールデン・カップス

【偏愛名曲】

「長い髪の少女」、1968年

作詞:橋本淳、作曲:鈴木邦彦

ザ・ゴールデン・カップスの歌である。

「長い髪の少女」は、1968年4月にシングルで発売された。

彼らの作品でもっとも知られるヒット曲だが、カップスのヘビーリスナーからは評価が高くない。というのも、当時のグループサウンズ(GS)の流れに便乗した、和製歌謡風であったからだ。背後に弦楽も加えられているし。

音楽性、テクニックにおいて、彼らはGSの中では傑出していた。そもそも、カップスをGSという範疇に括るには無理がある。それを超えたところで屹立していた、といったほうが正しい。

ところが、この「長い髪の少女」には、そんな彼らの特色とアグレッシブな勢いは感じにくい。だから、濃いリスナーから高い評価が与えられないのも、うなづける。

しかし、それでも、「長い髪の少女」なのだ。

★ ★ ★

ちょうどこの歌が発売される前後のころだった、長い髪の少女と出会ったのは。

当時の私は二十歳前後なのに、情けないことに女の子との付き合い方に不器用で、大学内も含めてガールフレンドはほとんどいなかった。けれど、一人だけ、そう呼べる子がいた。それが、長い髪の少女だった。

知り合ったのは、池袋の芳林堂書店。

そのころの池袋には、東口に新栄堂、西口に芳林堂が店を構えていた。

芳林堂自体は今世紀に入り廃業となったようだが、かつては西口に7階建てのビルを建てるほどで、品揃えも定評があった。そのビルの完成は1971年だが、話はその数年前、まだ別の場所、古い建物の1、2階くらいで営業をしていたころのこと。

私は、店の奥の方にある哲学・思想ジャンルの書棚の前で、本を探していた。さらに奥に位置する書棚の前では、一人の長い髪の少女が、手にした本のページをめくっていた。そこは、アートや演劇関係の書籍が並ぶコーナーである。

まあ、マイナーな分野の書棚なので、あたりには彼女と私以外に誰もいない。

書棚に向かって目を遣っているものの、彼女の存在が気になりだした。彼女のほうも、同じようだった。

たぶん私のほうから話しかけたのだろう、不器用に。だいたいの子は、避け気味で遠ざかったしまうのだが、この少女はそうではなかった。

感性が多少フィットするところがあったのだろう。

言葉をいくつか交わしていると、近くにあるジャズ喫茶で働いている、という。

★ ★ ★

その店は、「VAN」という若い男性向けファッションブランド店の2階にあった。VANは当時の人気ファションで、2階の店も同じ名前だった(ように記憶している)。

ジャズ喫茶といえば、薄暗い雑然とした空間で、壁にはレコードジャケットや、ミュージシャンのモノクロームの写真が貼られ、煙草の煙が立ちこめ、トイレの壁には落書きが目立つ……そんな店がほとんどだったが、この店は、アメリカントラディショナル風の「アイビールック」をコンセプトとするVANが経営しているからだろうか、少しばかり趣きを異にしていた。

階段を上がると、奥に伸びる広い空間。照明が落とされているが、ゆったりと座れる黒いソファーが整えられて配置され、どちらかといえばクラブのような雰囲気。私のように、長めの髪でジーンズ、よれよれのシャツの姿には不似合いの空間だった。

長い髪の少女は、この店でアルバイトをしながら、演劇を学んでいる、という。

当時の演劇界 は、前衛的な集団が覇を競うように林立し、文化を牽引する勢いが漲っていた。

池袋には舞台芸術学院という老舗の演劇学校がある。ジャズ喫茶でアルバイトをしながら、略称「舞芸」と呼ばれるこの学校に通っている、とのことだった。

雰囲気が、当時「状況劇場」で大活躍していた李麗仙(当然、若い時代の!!)に似た顔の子だった。その李も舞台芸術学院に籍を置いていたようだ。

いや、むしろ、アーサー・ペン監督の「俺たちに明日はない」(1968年2月、日本公開)に主演したフェイ・ダナウェイに近い雰囲気を醸している、というほうが妥当かもしれない。

長い髪の彼女のファッションは、黒が基調で、赤や緑がそこに組み合わされる。ときにはベレー帽を被っていた。そうだ、フェイ・ダナウェイも、そんな姿のときがあったな。

いつも長いスカート、急ぎ足で歩いていた。

大きな瞳のラインは強い墨色で隈取られ、紅色の唇とのコントラストが鮮やかだった。

★ ★ ★

感性が鋭い、というより、ときには鋭すぎて、自分を持て余している様子もうかがえる。家庭でもさまざまな問題を抱えているようだった。

あるとき、私に本を差し出した。

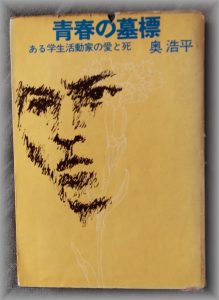

『青春の墓標』。学生運動で党派間の争いに巻きこまれ、失恋し、自死した大学生・奥浩平が遺した日記だ。そのころの私は、初期の大江健三郎やドストエフスキーに夢中で、この手の本は知らなかった。

二人は、「俺たちに明日はない」や「気狂いピエロ」(ゴダール監督、67年公開)あたりがお気に入りで、よく話題にした。二つの映画はともに、社会への異和や怒りを抱えながらも、脱け道をうまく見つけられず、破滅していく男女の姿が、シニカルに、あるいは暴力的に描かれている。社会への似たような異和を、当時の彼女と私も共有していた。

待ち合わせて街へ繰り出すのは、彼女のアルバイトが終わる、夜11時すぎ。

池袋から明治通りを歩き続け、新宿へ出るのが定番だった。二人とも持ち合わせがいつも少ないからだけでなく、喧噪の通りを歩くのも嫌ではなかった。

入る店は新宿のジャズ喫茶である。木馬、ポニー、ヴィレッジゲイトあたりだったろうか。今となっては名前もおぼろだ。

午前0時前後に店に入り、明け方まで珈琲一杯と水で過ごした。

ときに夜、国電(現JR)を乗り継いで、鎌倉へ出たこともある。私がシュラーフを背負っていたのだから、あらかじめ二人で決めていたのだろう。

鎌倉の夜の街と海辺を歩き続けた。夕食をどうしたのかは忘れた。きっとフランスパンでも囓って過ごしたのにちがいない。

ゴダールやアラン・レネ、クロード・ルルーシュらのフランス映画、「俺たちに明日はない」などのアメリカ映画、篠田正浩や吉田喜重、大島渚らの日本のヌーベルヴァーグ映画、大江健三郎、ジョン・コルトレーン、そして演劇のことなど……語るべきことは尽きなかった。

浜辺に腰を下ろし黒い海を眺め、歩き疲れた夜更け、街が寝静まり、人の気配のない若宮大路をぶらついていると、通りに面した教会の前に出た。こじんまりした広場の奥に構えるエントランスを、暖かい光が照らしている。そこにシュラーフを敷いて、二人してなんとか中に入り、仮眠をとった。

そのカトリック雪ノ下教会は今も健在だ。お世話になった。

そんな長い髪の少女と、どうして疎遠になってしまったのか、今では想い出すことができない。たぶん、私が青臭すぎたのだろう。

★ ★ ★

さて、カップスの「長い髪の少女」に戻る。

メンバーは、ヴォーカルがデイヴ平尾、ギターがエディ藩、ベースがルイズルイス加部、ドラムスがマモル・マヌー、キーボードがミッキー吉野(ギターのケネス伊東が脱退後)。颯爽たる奏者たち。

このうちデイブ平尾は2008年、さらにマモル・マヌーとルイズルイス加部が昨年2020年、すでに3人(ケネス伊東を含めれば4人)が鬼籍に入っている。

彼らのレコードに針を落としてみると、自作曲や本場のブルース、さらにクリームのカヴァーなど、半世紀を経た今日耳を傾けても、鋭く迫ってくる楽曲がたくさんある。それらと比べれば、「長い髪の少女」は、まさにGS風の和製歌謡であり、軟弱にみえる。

それでも、なぜこの曲なのか。

結局、個人にとっての偏愛的な名曲とは、聴きこんでいた時期の体験や、時代の匂いと密接につながっているのだろう。だれでも、そうにちがいない。

たとえば、村上春樹が最近の小説で、パーシー・フェイス楽団の「夏の日の恋」に触れていた。1960年前後のスクリーン・ミュージックであり、当時のジャンルでいえば、「ムード音楽」にすぎないけれど、それでも、今でも流れてくれば、私も、その時代の匂いや手触りが蘇り、心に蠢きが湧いてくる(10代前半のころは、ものごとを相対化する力が弱い。その映画のスチール写真で、光り輝く草原に立つ長身のトロイ・ドナヒューが金髪をなびかせている姿が、まぶしすぎて、ただ嘆息して眺めるだけだった)。

カップスには、むしろ他に名演奏、名曲と呼ばれるべき作品がたくさんあるにもかかわらず、この曲に片寄った愛着を感じざるをえないのは、たぶん、夜の明治通りに立つ長い髪の少女の後ろ姿と重なっているからだろう。

★ ★ ★

しかし、それだけ、ともいえない。

もう少し普遍的な何かが、この楽曲には潜んでいるのではないか、とあえて論を進めてみたくなる。

楽曲は、次のように始まっている。

長い髪の少女 孤独な瞳

うしろ姿悲し 恋の終り

冒頭の8小節である。2番の冒頭は次のようにある。

雨によごれた町で 貴女は一人

なくした恋なのに 影をさがす

「長い髪の少女」、「後ろ姿悲し」。ここにすべてが凝縮されている。

歌詞は少女の失恋をモティーフにしているけれど、しかし「恋の終り」「なくした恋」云々は、あえて言えば付け足しにすぎない。

「長い髪の少女」が黙して立つ、その後ろ姿――ただその像が、日本列島に固有の倫理と美を喚起させる力をもっている。

いや、そんな風に見るのは妄想にすぎない、と一蹴されるかもしれない。

しかし、黙して立つ「長い髪の少女」の映像は、たしかに日本列島の人びとが抱く「存在観」と響きあうところがあるにちがいない。

春の苑くれなゐ艶ふ桃の花 下照る道にいで立つ少女(おとめ)

(大伴家持)

「道に立つ少女(おとめ)」を、大伴家持がこう詠んだのは万葉の時代のこと。20世紀の少女は、「雨によごれた町」、喧噪の明治通りに立っていた。

★ ★ ★

「存在観」(存在論)とは、私たちが日々の営みに追われる生活次元から、一段降りて、存在(「ある」ということ)を思い観ること。「生きている」というより「生きてある」こと(存在)に目を向けること。その存在観(存在論)が、ここでは詳しく触れないが、列島と欧米とでは明らかに異なる。それは、今日最先端に位置するAIの世界にまで及ぶほどだ。

ひとは、この世に誕生、生い立つ中で、その都度、さまざまな理不尽(と思われる事態)に直面せざるをえない。誇張ではなく、それは全世界的状況を一身に背負うことにほかならない。生身の一個の人間が受けとめ耐えるには、あまりにも重すぎる。満身創痍を避けがたい。挫け、倒れることは幾度もある。

それでも、立つ。立っている。状況を受けとめ、あるいはこれに対峙しながら「生きてある」。

そしてそもそも、いのちの成りたちは、自力だけに拠っているのではない。まわりの人々の支えのみならず、自然・大地に依拠している。「生きる」とは、「生かされている」ことにほかならない。

列島の存在観の次元に降りてみれば、いのちが誕生し、いのちが生き続けて「ある」ということが、いかに際どく、危うく、また希有で、「有り難い」(存在しがたい)事態であるかが、うっすらと見えてくる。ひとは「生かされてある」のだ、と受けとめざるをえない。

同時にそれは、今は「無い」という「不在」(死者)の追想へと向かわせる。(生きて)「ある」ということを受けとめ、同時に、倒れて今は「無い」という不在(死者)に心を及ばせることになる。

もちろん、私たちが営む生活次元では、1秒を争うように、どうスケジュールをこなすか、どうノルマを達成するか、どう自らの社会的役割を果たすか、に追われている。遊びの分野ですら、そのように急かされている始末だ。

けれども、こうした役割にがんじがらめになった関係世界(社会)をそもそも成り立たせているのも、自然・事物が存在してのことである。

ふと立ちどまって振り返れば、存在する自然・事物に「生かされてある」ということの希有に驚き、「有り難い」(存在しがたい)と受けとめ、生を「ありがたい」と味わあう。そのようにして、列島の人びとは心と心を通わせてきた。

存在観から湧き出でてくるこうした心情の動きと交流を、たとえば本居宣長(1730~1801年)は、かつて「あはれ」と説いた。小林秀雄(1902~1983年)は、「生きた『かたらひ』」、「事物と情(ココロ)との緊密な交渉」と呼んだ。

それは、西欧近代的な(権利としての)ヒューマニズムの世界とは次元を異にする。生活次元の「必要」に迫られて、「生存」(存在)に注意を向けるSDGsとも、アプローチが異なる。

私たちはふだん、経済的価値交換(商品の売買)に夢中になっている(ならざるをえない)けれど、むろんそれがすべてではないし、そこに生の深い味わいを見出すこともむずかしい。

生きて「ある」こと、自然に「生かされてある」ことを受けとめ、「有り難い」という心情が湧き、そうした心的価値を底流で互いに(意識的・無意識的に)交換しあっているからこそ、世知辛いこの社会もなんとか回っている。

人は有限な存在、はかない、弱い存在である。だからこそ、必死でいのちを生きている。「生かされ」生きるいのちの姿が「あわれ」の情(こころ)を互いに呼び起こす。響きあういのちの調べ、それが「あわれ」である。

(拙著『「ありがとう」の構造』)

★ ★ ★

担うには過酷すぎる全状況の重みを一身に背負いながらも、黙してすっくと立つ「長い髪の少女」。その「後ろ姿」は、列島の存在観が滲ませるひとつの象徴的映像であり、その「たたずまい」は、倫理と美を微かに奏でている。

だから拡げていえば、齢5年にも満たない女の子が小さなリュックを背負って立つ後ろ姿、さらには性を超えてもよい、ひとり茜雲を見つめて立つ少年の後ろ姿にも、それを垣間見ることができる。

黙して立つ、「長い髪の少女」の「後ろ姿」とは、そのように生きる、倫理的で美的な「たたずまい」のひとつの象徴としてある。

こう結論づけて、妄想と一蹴されそうな、楽曲「長い髪の少女」をめぐる論を締めくくってみたい。

今は亡きルイズルイス加部、マモル・マヌー、デイブ平尾――カップスの三氏に合掌。