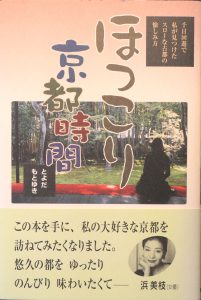

正伝寺 借景庭園にて

【雑記帳】

京でもっとも訪ねた庭園は、大徳寺塔頭の高桐院。鞍馬口通に仮住まいしていた時代は自転車でしばしば通った。その後、東京から出向くときも、地下鉄北大路駅から歩いて幾度か出かけた。

高桐院にある南庭は、石庭ではない。

客殿に腰を下ろして眺めると、苔が敷きつめられた庭の先に植えられた、ほどよい高さの木々が点在し、四季によって表情を変える。奥の竹林の隙間からは、陽がこぼれてくる。

ぼんやりと眺め、風を感じ、小鳥のさえずりに耳傾ける時間が好ましい。

拙著『ほっこり京都時間』のカバー写真に選んだのも、高桐院の庭だった。その帯には、浜美枝さんが文を寄せて下さった。

※数年前から修復作業で休園中。今年拝観が再開される予定。

◎土塀で切断された「こちら側」と「あちら側」

さて、今回とりあげる庭は、正伝寺(shodenji、臨済宗南禅寺派)。

初めて訪れたのは、仮住まいの時代。根っからの京都人・京キースさんから教えていただき、『ほっこり京都時間』でも紹介した。

デヴィッド・ボウイが登場する酒のCMで、この庭が舞台になったのは、1980年代のこと。彼自身、気に入っていた空間という。以前から知る人ぞ知る庭園だったのだろう。

今年の初夏、再訪する機会を得た。

期待をまったく裏切らないどころか、その素晴らしさをより強く印象づけられた。

寺は西賀茂の外れに位置する。バス停を降りてから15分ほど、のどかな住宅街を縫いながら進むと、山門に辿り着く。

観光向けの店がまったくないのもよい。それだけ参拝客が少ないということでもある。

山道といった趣きの参道をしばらく上ると、ようやく山上に建物が見えてくる。

庭は、入ってすぐの方丈前に広がっている。

敷きつめられた白砂の奥に、刈りこまれたツツジが七・五・三に配置されている。獅子の親子に見えるので、「獅子の児渡し」と呼ばれる。しかし、そういう意味づけには興味がない。造型を造型としてただ楽しむだけだ。

まっすぐに引かれた土塀の向こうに、比叡山が望める。ずいぶん遠い距離に位置するけれども、見晴るかす先に、という感じではない。空間を横一線に切断する土塀のおかげで、切り取られた比叡山がくっきりと姿を現しているからだ。

借景庭園は、線(土塀)で区切られ、「こちら側」と「あちら側」に二分される。線のこちら側に人工の庭、あちら側に借景としての自然、というように。正伝寺も同じだ。

◎第三の要素の演出 「静」と「動」の対照

だが、構図を考えると、演出にもうひとつ、いわば第三の要素が介在していることに気づく。

それは、土塀のすぐ先(いわば当山の山内)に植えられる木立だ。視野の左右に配置された木々が、本来なら比叡山以外にも望めるはずの東山連峰を隠すことで、比叡山だけを際立たせている。

借景する対象(自然)をさらに絞りこむという手間がかけられている。

しかもその木立が、5月のそよ風によって枝と葉をしなやかに揺らめかせる。

こちら側(庭園)とあちら側(比叡山という自然)は、「静」として存在し、間にある木立が「動」を演出している。

これは、今回気づいたことだった。

これら三つの要素で構成された空間の上に、澄んだ大空が広がり、雲が風に身を委ねるように形を気ままに変えて流れていく。

また、陽が傾き始めると、方丈の影が白砂を侵食し始め、庭園の造型を変えていく。

風の音、枝葉がそよぐ音に、鶯のさえずりが加わり、響き渡る。

観る、というよりは、すべてを体感する空間だ。空間の縮小と広がりを眺めていると、己れの心身が大空へ溶けていく。

◎岡本太郎の借景庭園論

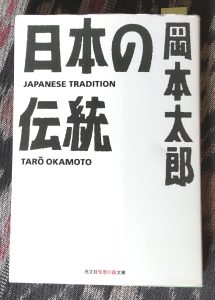

「法隆寺は焼けてけっこう」とかつて過激な発言で伝統主義を挑発したのは、岡本太郎だった(『日本の伝統』、1964年刊)。

氏の芸術論・人生論は中学時代から読み始め、ずいぶん影響を受けた。

中学校美術の写生の時間のこと。子どもの眼には頑迷で権威主義者に見えた美術の教員に抵抗し、校舎に隣接する上野の森の初夏の木々を描くのに、わざと赤系の色を載せて抵抗した。岡本芸術論を信奉していたからだ。案の定、最低点を付けられた。

そんな岡本さんが1970年の大阪万博に深く関わるようになって、氏の論からは次第に遠ざかってしまった。

今回たまたま手許にあった文庫版『日本の伝統』を再読していて、「借景式」庭園を「驚嘆すべき技術」として高く評価していて、驚いた。そうだったか。忘れていた。

むこうの実の自然を取りいれるために、手まえにはまったく人工的で抽象的な、虚の世界を構成する。そして手まえと向こうの間を空にするか、低い生垣または土塀をもって一線に区切り、遮断するのです。塀という、もっとも散文的で実用的なものを、自然の景観のどまんなかにグッと引きつらぬいて、みごとに断ちわり、かえって芸術的な世界に転化させるのです。驚くべきことです。

(『日本の伝統』)

的確なとらえ方だと思う。

岡本さんはこの本の中で、多くの借景式庭園について、借景とすべき景色自体が時代の変転とともに変わってしまい、借景式が壊れてきたことを嘆いている。高度成長を驀進していた1960年代から、すでに借景式の困難は顕著だったのだ。

そんな中、正伝寺はありがたいことに、借景とすべき周囲の景観の崩壊を免れてきた。寺が洛外に佇んでいることも幸いした。庭から望む先には、比叡山が見えるだけだ。

団体客をどんどん引っ張ってくる姿勢は見られない。団体客が方丈を占領したら、味わいは半減してしまうに違いない。

寺院と庭、そして山を維持・管理する方々の努めとご苦労に頭が下がる。

◎自然の「屈折」 そして血天井

ところで、借景式庭園は「自然」を借景とするが、はたして比叡山を「自然」と言ってすませることができるのだろうか。

比叡山は全山、延暦寺の寺域である。延暦寺といえば、法然、親鸞、栄西、道元、日蓮など、日本を代表する仏教思想家を輩出した地。同時に、僧侶たちが武装化し権勢を振るった地でもある。ゆえに、織田信長の焼き討ちに遭うなど、生々しい歴史を有する。

そうした意味で、比叡山はずいぶんと「屈折した自然」である(もちろん人間と無縁の「自然」などないことはわかってはいるものの)。

あちら側の比叡山(自然)に人間的な生々しさを感じるがゆえに、こちら側の庭に枯淡を一層強く感じることもできる。どのように受けとめるかは、各人に委ねられる。

さらに、じつは庭園鑑賞者の背筋をひやりとさせる仕掛けも施されている。

庭を眺めるために腰を下ろした位置から頭上に視線を移すと、廊下の天井板には赤黒い痕跡が一面に広がっている。血痕である。

関ヶ原合戦前に伏見城に立てこもった徳川方の鳥居彦左衛門元忠ら数百人が割腹したときの廊下板が、方丈の天井板として使われている。近年の科学分析でも、それが裏付けられているそうだ。血天井と呼ばれる。戦乱時代の「怨」の残影でもある。

おそろしか。

人工と自然、静と動、歴史といま……それらの対項が互いに相手を際立たせる庭園を味わっていると、「いま・ここ」が充溢するようにも感じ、逆に「いま・ここ」が無化されていくようにも感じる。

わがこころにこびりつく汚れを洗い落とし、無に近づけてくれる空間。

ありがたいことだ。