渡辺京二『逝きし世の面影』 [書評]

かつてあった「夢のように美しい国」を追想する。それが詠嘆にとどまれば、思想としては力をもたない。本書は“ある区分け”を施すことで、思考を閉じてしまってはいないか。そのロックを解除すれば、新しいジャパノロジーへの道が拓けるはずだ。

◎思考上の“ある区分け”

昨秋、年上の親しい友が生涯を閉じた。

1970年代、長期に渡り強いられた労働争議。倉庫で働く彼はつねに先頭に立つ仲間だった。展望がまったく見えない中、バリケードを築いて封鎖した地下空間で、仲間の息遣いを互いに気にしあい、関係が煮詰まる体験も共有した。彼は運動を献身的に担うだけでなく、激しく対立する経営者の心労と苦悩をも気にかける男だった。

潮が退いたあと帰郷し、障害をもつ少年との出会いをきっかけに、相互扶助の福祉生協を自ら起ちあげ、のちに生活困窮者の支援にも携わった。

晩年、彼は私淑する渡辺京二さんの末期の生活をケアしながら、氏への敬愛の念を最後まで持ち続けた。3年ほど前、渡辺さんを見送ったとき、愛する表現者として、吉本隆明、石牟礼道子とともに氏の名を挙げていたほどだ。

そんな経緯と評価の重みはしっかり踏まえた上で、しかしあえて渡辺さんの本書の課題をとりあげてみたい。

『逝きし世の面影』は葦書房から1998年に出版、のちに平凡社ライブラリーに収められ、今も版を重ね、読み継がれる名著である。

ただ、そこには思考上の“ある区分け”が施されている。それが日本列島文化論への視線を狭めていないか。言い換えると、既存のジャパノロジーの枠から出ていないのではないか。そんな疑いからキーボードを叩いてみる。

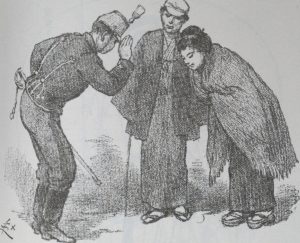

◎「錯覚ですら何かについての錯覚である」

渡辺さんは書いている、「十八世紀初頭から十九世紀にかけて存続したわれわれの祖先の生活は、たしかに文明の名に値した」と。タイトルの「逝きし世」とは、その時代を指す。その面影を、当時日本にやってきた異邦人(西欧人)の目に映った像を通じて描きだす。これが著者の採った手法だ。

もちろん渡辺さんは、ザイードのオリエンタリズム(西欧的な基準からオリエントをとらえて評価すること)の罠を心得ているし、むしろ進歩主義側が、西欧人の日本賛美を否定・無視する一方、日本人批判だけを引用して近代主義を守ろうとする傾向にも厳しい目を向けている。

その上で氏はこう考えた、異邦人は「オリエンタリズムの眼鏡」をかけていたかもしれないが、それでも彼らが見たことには根拠があるはずだ、と。仮にそれが錯覚だとしても「錯覚ですら何かについての錯覚である」として、たくさんの外国人訪日記を渉猟して、彼らが驚嘆した日本人の姿と生活を拾いあげる。

自分のよいところも、よからぬところも、自らには見えにくいものだ。その土地の風土、習俗のよさも、そこに住む人には見えにくい。だから、異邦人が驚きをもって見出した美点や欠点に耳傾けるのは必要なことだ、たとえそれが彼らの「錯覚」だったとしても。

外国人訪日記から引きだされる美点や特徴を「文明」として捉える渡辺さんのまなざしには、信頼を寄せることができるし、さまざまに教えられる。

たとえば、日本人の「古いほほえみ」、貧しいはずなのに「民衆の生活のゆたかさ」、「日本人の清潔」、戸締まりをしない夜の町屋、働くときは必ず歌を口ずさむ労働者、満足感と幸福感を顔に浮かべる大衆、「アングロサクソン人よりも根底においては民主的」とみえる体制、東洋的デズポティズムとは遠い政治体制、「性を精神的な憧れや愛に昇華させる志向」の欠落、「未婚の娘たちの独特な魅力」、どんな他国よりも「自分の子どもに喜びをおぼえる人々」、「自然と親和する暮らしぶり」、西欧とちがい生まれつき美的感覚をもつ農民、「馬を人間並に扱う」習慣……。

もちろん、「日本人の嘘」をはじめ、どうしようもない欠点にも触れてはいるが、異邦人の目に日本が「楽園」と映ったたくさんのフレーズを、渡辺さんは次々に紹介している。

◎滅んだ文明を「追体験」し、「近代」を問う

いったいなぜ、渡辺さんはそんな作業を長年行ってきたのか。

「私の関心は日本論や日本人論にはない。ましてや日本人のアイデンティティなどに、私は興味がない」という(『逝きし世の面影』)。「私の意図するのは古きよき日本の愛惜でもなければ、それへの追慕でもない」。「私の関心は近代が滅ぼしたある文明の様態にあり、その個性にある」と強調する。「私の意図はただ、ひとつの滅んだ文明の諸相を追体験することにある」(同前)。

のちに、狙いについて補足している。彼が追求したかったのは、異邦人たちが「夢のように美しい国」と評した、かつての日本を解体させた「近代」の意味を問うことにあった、と。こうも書いている、「現代を相対化するためのひとつの参照枠を提出したかった」、「古き日本とはその参照枠のひとつにすぎなかった」と(平凡社ライブラリー版「あとがき」)。

さらに追記している、「私は、近代・現代と比較して江戸時代の方が良かった、と書いたつもりは毛頭ありません。新しい文明・文化が興るとき、それは必ず古きよきものを棄ててゆくという事実を、当時日本に居た外国人の眼を通して描いたにすぎません」(『無名の人生』2014年)。

「夢のように美しい国」の文明を放逐したのは「近代」である。「近代」、そしてその果てとしてある「現代」を相対化してみたかった。それが『逝きし世の面影』を執筆した背景に流れていた想い、ということになる。

〇「文化は生きるが、文明は死ぬ」

近現代を相対化してみたい――それは私自身、二十歳前ごろから一貫して迫られ続けた切実な課題でもある。だから、『逝きし世の面影』が果たした役割は十分に評価したい。これまで見えにくかった江戸期の人びとと社会の姿を異邦人の目を通じて、たとえ「錯覚」であったとしても明らかにしたのだから。

(角川ソフィア文庫)から

その上で、「夢のように美しい国」の喪失を「詠嘆」で終わらせないため、そして近現代を相対化し、ジャパノロジーを前へ進めるため、作業に入りたい。

渡辺さんは「文明」と「文化」を峻別する。

文明とは「歴史的個性としての生活総体のありよう」をいう。「ある特定のコスモロジーと価値観によって支えられ、独自の社会構造と習慣と生活様式を具現化し、それらのありかたが自然や生きものとの関係にも及ぶような、そして食器から装身具・玩具にいたる特有の器具類に反映されるような、そういう生活総体」、それが文明である。あるいは、「混沌たる世界にひとつの意味ある枠組を与える作用」、これを文明と呼んでいる。

そして、江戸の後期に出現した、その文明は滅んでしまった。

これに対して、「文化」は滅びない。たとえば茶の湯や生け花は残されているし、お稲荷さんは高層ビルの上に残されているが、それらは「寄せ木細工」の一部分として残存しているにすぎない。

文化とは、部分・形式として残されるが、文明とは生活総体、そして世界観総体と一体化したものということになる。だから、「文化は生きるが、文明は死ぬ」。

◎「民族の特性」に「うんざりする」

著者は「文化」と「文明」を峻別したように、「民族の特性」と「民族の心性」をはっきり分ける。そして、「文明」を「民族の心性」に、「文化」を「民族の特性」に対応させる。

日本の「国民の性格」は時を経ても少しも変わらない、とみるチェンバレンの見解を承けて、渡辺さんはチェンバレンが挙げた民族の「特性」の例を列記している。「知的訓練を従順に受けいれる習性や、国家と君主に対する忠誠心や、付和雷同を常とする集団行動癖や、さらには『外国を模範として真似するという国民性の根深い傾向』」などである。

16世紀末あたりから変わりなく続くこうした「特性」を前にして、渡辺さんは「ひとつの国民的特性なるものがどんなに変わりにくく長い持続力をもつか、しばし呆然たらざるをえない」としている。「残念なことにその特性は当分滅びようがないのである」とうんざりしている。

すると、著者のいう「特性」とは、ほとんど日本人の「負性」と言い換えられる。うんざりする「特性」(負性)が根強く生き延びるのに、反対に、異邦人が驚きをもって見た当時の「古い日本」「夢のように美しい国」の「心性」が滅んでしまったことを嘆く。滅びるのは「文明」であり、「民族の心性」である、と。

◎「特性」と「心性」は分けられるのか

ところで、特性と心性とは、「一見わかちがたく絡みあっているにせよ、本来は別ものである」(『逝きし世の面影』)と断定できるのだろうか。

チェンバレンが見出し、渡辺さんが追認する日本の「国民的特性」は、たしかに現実の傾向として生き続けている。おおむね当たっている。この「特性」を、2人は否定的に受け止めているし、私も異議を差し挟まない。

だが、特性と心性が「本来は別ものである」とは、いったいどのような根拠からいいうるのだろうか。このあたりの理由に、著者は直接触れていない。「特性」と「心性」の関係がどうなっているのか、特性が「うんざりする」ほどずうっと続く中で、なぜ18、19世紀に「夢のような美しい国」が生まれたのか、その根拠と構造は示されていない。

◎ヴィム・ヴェンダースが描いた質素な畳部屋の「清潔」ぶり

むしろ、著者が分けた「特性」と「心性」は、「本来は別もの」なのではなく、同じ根から生まれて現象するものにすぎないのではないか。あるいは表裏一体といってもよい。

「特性」と「心性」を分けがたい一例を挙げてみよう。

イエズス会の巡察師としてアレッサンドロ・ヴァリニャーノが日本にやってきたのは、16世紀後半のこと。18世紀初頭から19世紀にかけての「文明」を採りあげた『逝きし世の面影』の範囲を超えた時期なので、当然本書ではヴァリニャーノに触れていない。

ヴァリニャーノが残した『日本要録』をみると、日本人の家屋が「はなはだ清潔」であり、屋内も「極めて清潔」と書かれている。『逝きし世の面影』で、「日本人の清潔」ぶりは、18世紀初頭から19世紀の「文明」、「心性」の例として採りあげられている。しかしそれより2世紀も前に、「日本人の清潔」ぶりはすでに異邦人を驚かさせていた。

そしてまた、21世紀の今日でもそれをうかがうことができる。例えば、映画『PERFECT DAYS』で、役所広司演じる清掃員「平山」の古びた木造アパートの質素な畳部屋の「清潔」ぶりを、ヴィム・ヴェンダースはこだわり、繰り返し丁寧に描いていた。

すると、「日本人の清潔」は、「美しい国」と定義した18・19世紀の時代区分の前後に大きくはみ出すので、本書の定義に従えば、「心性」ではなく、民族の変わらない「特性」のほうに入れるほうが妥当だ。しかし「特性」とは著者によれば、うんざりするものでしかない。

◎都合よく分けられない「特性」と「心性」

チェンバレン、そして渡辺さんが挙げる「特性」とは、「性癖」のようなものだ。従順な習性、付和雷同の集団行動癖……。

私は、こうしたどうしようもない「性癖」と、美しい「心性」は、同じ根から生まれ、次元によって異なる貌を表す相違にほかならない、とみる。

たとえば、自然をとらえる世界観が、日常の生活面では「自然と親和する暮らしぶり」と映り、共同観念的次元では「国家と君主に対する忠誠心」や「集団行動癖」として発現する。それを、渡辺さんは前者を「心性」、後者を「民族的特性」と切り分けたのにすぎない。

四季の変化の中での「自然と親和する暮らしぶり」(心性)は、「付和雷同」や「集団行動癖」(特性)と相関し、「日本の農民の美的感覚」の素晴らしさ(心性)は、生成を受けとめて権力を「従順に受けいれる習性」(特性)と相関しているはずだ。あえて私のことばで言い直せば、それは「心的価値の交換」が発現する「次元の違い」にほかならない。

探るべきは、特性(性癖)であれ、心性であれ、それが生み出され、紡ぎだされる根(としての根底的なこころの価値交換)ではないか。便宜的には切り分けられる特性も心性も、自然・風土との交流を基礎に育まれてきたものなのだから。むしろそこに降りてはじめて、近現代を相対化し、前へ進む道標を示しうるのではないか。

◎「残念なことに」滅びない「特性」

渡辺さんのみならず、私も含め多くの人びとが「負性」とみなさざるをえない「民族的特性」とは、いったいどこからやってくるのか。

政治学者の丸山眞男は、日本文化の古層について論じてきた。ある講演で彼は、幕末明治以来書かれた異邦人の日本観をみると、二つの正反対の見方があるという。

ひとつは「日本ぐらいいつも最新流行の文化を追い求めて変化を好む国はないという見方」であり、もうひとつは「日本ほど頑強に自分の生活様式や宗教意識(あるいは非宗教意識)を変えない国民はない」。それをうまい表現で彼は言い換えている、「私達はたえず外を向いてきょろきょろして新しいものを外なる世界に求めながら、そういうきょろきょろしている自分自身は一向に変わらない」と(「原型・固執・執拗低音」)。

そんな変わらない低音の音型を、「バッソ・オスティナート」(執拗に繰りかえされる低音音型)と丸山さんは呼んでいる。外来文化の影響を圧倒的に受け、他方では「日本的なもの」を執拗に残存させてきた。この「矛盾の統一」として日本思想史をとらえた。

バッソ・オスティナートを渡辺さん流に言い換えると、変わることなき「日本的特性」(文化)であり、その上で鎖国して育まれたのが「幸福と安息の相貌を示す」心性(文明)だった。

渡辺さんがその消滅を詠嘆した「文明」もまた、特性(バッソ・オスティナート)とともに、あるいはそれを土台にしてしか生まれなかった、とみるほうが妥当だろう。

「ひとつの国民的特性なるものがどんなに変わりにくく長い持続力をもつか、しばし呆然たらざるをえない」と渡辺さんは書いたあと、つづけて「だから問題は日本人の民族的特性にあるのではない」とした。しかし逆に、だからこそ「日本人の民族的特性」の内実とそれを形成させた力を問うべきだ。近代を相対化する手がかりは、「特性」(負性)も含めてしかつかむことができない。

◎「なりゆきのままに」を生みだす土壌

丸山さんは、日本思想史の底流にバッソ・オスティナートを見いだし、その思考様式を、宇宙発生神話を含む民族神話の比較の中で探った(『歴史意識の古層』)。

氏は世界の神話を「つくる」「うむ」「なる」の動詞からとらえる。「つくる」は一神教的な世界創成である。

他方日本では、「つくる」に対置される「なる」という発想のもとにある。それは「確たる理念や価値判断」を伴わない「なりゆきのままに」という姿勢を生む。だから日本では、近代的主体が確立されにくいことを指摘した。

このことは、渡辺さんが指摘する「特性」とほぼ重なる。つまり「知的訓練を従順に受けいれる習性や、国家と君主に対する忠誠心や、付和雷同を常とする集団行動癖」や、「外国を模範として真似するという国民性の根深い傾向」。個の主体性を欠いた「なりゆきのままに」だ。

とするなら、こうした理念や価値判断ぬきの「なりゆきのままに」や、従順な習性や付和雷同、外国の模倣といった傾向を「特性」と断じて、「うんざり」して思考を閉じてしまうのではなく、いったいどうして変わりなく続いているのか。また、それでもあるとき「夢のような美しい国」がなぜ生まれたのか、むしろ、その構造にこそ私たちは目を向けるべきだろう。

◎なぜ「存在観(存在論)」なのか

渡辺さんは日本人の「負性」をどうしようもない「特性」として絞りこんで思考を閉じたが、丸山さんは日本の歴史意識の古層のルーツを「なる」という創成神話に見出した。

だが、創世神話(「なる」)が終着点ではない。「なる」という創世神話を生み出した基にまで遡るべきだろう。

結局、存在観(西欧哲学でいえば、存在論)の領域へ足を踏み入れざるをえない。「存在観(存在論)」にまで降りて、捉え直すべきだろう。ジャパノロジーをここから前へ進めねばならない。

渡辺さんのいう「民族的特性」や「民族的心性」も、丸山さんのいう「古層」や「バッソ・オスティナート」も、それらを奏でる源を辿ると、「存在論」(存在観)に行き着く。

そもそも存在論(存在観)とは何か。端折っていえば、いったい万物が「ある」ということ(つまり「存在」)はどういうことなのか、これをどう受けとめるのか。それを考えるのが存在論(存在観)であり、それこそが世界観を形成し、地球上の各地で異なる。

私たち列島人が、小難しい西欧的な存在の理論(形而上学)を捏ねくり回してきたのではない。否、そんな理論とは無縁のところで、独特の「存在観」を育んできた。

◎「ある」ということの受けとめにおける決定的な違い

一神教的な世界では、絶対神が万物を「つくった」。存在するものは、神の被造物である。そして、神の姿に似せられてつくられた人間は、他の生物、自然とは異なる特別の位置を与えられ、自然を道具として支配・利用することを神から許された。

ところが日本列島では、存在するものは絶対的主体が「つくった」ものではない。制作・造形したものではない。あらゆる事物は「おのずから」の生成としてある。

たしかに、たとえば日本列島の地形づくりに伊弉諾(いざなぎ)・伊弉冉(いざなみ)が関与しているが、そもそも彼らを含むカミ(のちに「神」と表記されるようになったが)ですら、草の芽のように芽吹いて生まれたものとされる(『古事記』『日本書紀』)。ときの権力側が編纂した書ですら、カミの出自を植物(自然)に例えている。

今日では同じ「神」という漢字が当てられているが、列島の「カミ」と万物を創造する「絶対神」とはまるっきり異なる。

西欧の存在観とは違い、列島では人間と自然が切り分けられていない。人間もまた自然の一部、自然に包まれていると受けとめる。自然、存在するものは恵みである。ときに猛威を振るい恐ろしいと受けとめるが、基本は自然を「かたじけない」、「ありがたい」と受けとめる。人間は万物に生かされているのだから、感謝の念をもって自然を受けとめる。

※なお、こうした世界観・存在観をもつ地域は、おそらく「日本列島」にとどまらず、東南アジアやポリネシアなどの他地域にもみられるにちがいない。

◎「負い」と「自由」

列島のこうした存在観は、自然への「負い」の心情も生み出す。「負い」は、さまざまに発展して、負性として現象することもある。

他方の一神教的世界では、その原点において、人間はイエス(神)に根底的な「負い」を抱いていた(原罪)。しかし、近代になって神を後景に押しやり“人間様”が神の座に着くと、「負い」は忘れられていく。近代的な「自由」の概念を見れば明らかだ。

近代が掲げる「自由」とは、自分の意志が他のなにものにも縛られず、動かされずに、行動や判断の原因を自らの中にもつことにある(カント)。

自らが全的な主体とならなければならない。それは全てを自分化することでもある。自然に左右されてはならない。自然を把握して征服することにこそ「自由」を見出す。自然とは征服する対象であり、道具・手段でしかない。

こうした志向は、古代ギリシャのプラトン(とキリスト教の融合)以来、今日のリバタリアニズムに至るまで、みごとに一貫している。

列島と西欧では、存在観(世界観)の成り立ちが根本から異なり、それが世界観、自然観に反映される。

丸山さんのみならず、日本は空気が支配していると指摘した山本七平氏もまた、日本人は近代的自己(自我)を確立できていない、と痛烈に批判した。西欧的近代からみれば、まったくその通りだ。だから山本氏は、伝統的無意識の拘束(空気の支配)を断ち切れと檄を飛ばし、その範を「改革者ルター」に見出した。わかりやすい構図である。

着目すべきは、それでも日本が「近代化」を(不十分ではあれ)達成したことと、にもかかわらず、近代的自己がいまだに確立されていないこと。

◎「詠嘆」で終わらせないために

日本列島のある時期出現した「夢のような美しい国」も、列島人のどうしようもない「負性」も、どちらも列島の存在観から生まれた。「夢のように美しい国」と、どうしようもない日本列島人の「特性」を切り分けて、前者を美化して詠嘆するところからは、ジャパノロジーを前へ進めることはできない。

たしかに、「戸締まりをしない夜の町屋」、「働くときは必ず歌を口ずさむ労働者」、「満足感と幸福感を顔に浮かべる大衆」、「どんな他国よりも『自分の子どもに喜びをおぼえる人々』」などの像は、残念なことに消えかけている。

やむをえないだろう。商品経済や資本制的生産の急拡大、それに伴う社会的規範の崩壊・再編、人びとの「感(はたら)き」の生産と消費への対立的分裂など、近代は社会を激変させてしまったのだから。といって、近代を呪うことはできない。私たちは強いられるとともに、自ら欲してきたのだから。

それでも、「日本人の清潔」、「未婚の娘たちの独特な魅力」、「自然と親和する暮らしぶり」、「西欧とちがい生まれつき美的感覚をもつ農民」、「馬を人間並に扱う」習慣など、薄れているものの、残されている。

いや、それどころか、今日の列島人の所作・しぐさを、「異邦人」エマニュエル・トッドが「エレガント」と呼び、ロジャー・パルバースが日常生活の「ジェスチャー」に日本文化の核心をみているように、幸か不幸か、列島の独特の存在観はまだ息をしている。

ましてや、 「どうしようもない」特性が今も残されているとすれば、根を同じくする、「夢のように美しい国」を生み出す「心性」もまた消えてはいないはずだ。これを妄想と一笑に付すことはできない。

※本文は、2015年11月 に旧ブログに掲載した内容を大幅に改稿したものである。