「立派で美しい大義」が「悪」に転倒する逆説

~1972年 川口大三郎さんリンチ殺人事件~ 『彼は早稲田で死んだ』

大学の日常でのリンチ殺人/事件の責任者を訪ねて/「任侠の行動原理で動いた」/「まず情緒ありきだ」/任侠と政治党派/暴力と転向/「僕は責任を取ることができない」/二元論の危うさ

いまからちょうど半世紀前のこと。若者たちが惹き起こした、大きな社会的事件が二つあった。どちらも、陰惨な悲劇である。「立派で美しき大義」や「善意」が、「悪」に転倒して生まれる惨劇だった。

ひとつは、1972年の冬、連合赤軍という軍事野合グループのうちの5人が、女性管理人を人質に浅間山荘に立て籠もり、警察との銃撃戦を展開した。浅間山荘事件と呼ばれる。投降直後には、12名の同志(仲間たち)がすでに内部粛清で殺害され山中に埋められていた事実も判明する。

この銃撃戦はテレビで実況中継され、人々がその前に釘付けになり、最高視聴率は80%を超えた。

私は大学を出て小さな出版社に勤め始めて1年足らず。書店営業で出張していた中国地方の街頭テレビだったか、夕暮、寒さで体を震わせながら、その攻防を見ていた。

反戦平和や人類の解放を願ったはずの運動が、ついに「銃」を絶対化させるに至った末路に驚き呆れながらも、簡単に突き放してすませるわけにはいかないと受け止め、テレビの前で立ち尽くしていた。

もうひとつは、同年11月、早稲田大学文学部内で、セクト(党派)には属さない同学部2年生の川口大三郎さんが、学部を支配するセクトの追及を受けて、自治会室内で虐殺された事件である。

私は、直前まで同じ大学の学部に在籍していた。その頃からゲバルト(暴力)が絶えず、支配する党派による恐怖支配をノンセクトの私自身体験していたから、想像はしやすかったけれど、とうとうあの自治室内で殺人事件が起こったのかと愕然とした。

◯大学の日常でのリンチ殺人

前者については、銃撃事件のあったこの2月に、メディアで特集が組まれた。雑誌では、刑期を終えて口を開く連合赤軍当事者たちの発言が重たかった。朴訥とではあれ、聞くに価する言葉が吐かれていた。それに比べ、他の同時代者の発言には、今も変わらずの武闘自慢や、「革命」、「蜂起」観念に拘泥し続ける姿勢も散見された。

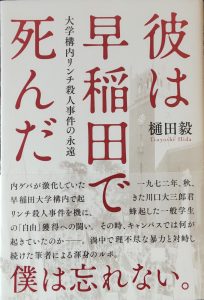

前者が厳寒の山中を舞台にした事件であったのに対し、後者はごくふつうの日常空間の中で起こった出来事である。これについては、昨秋、新しい本が出た。樋田毅『彼は早稲田で死んだ』。

川口さんリンチ殺人事件に抗議して、一般学生が起ちあがり、ものを自由に言える学園、自治会再建をめざしたが、結局、党派の暴力の前に叩き潰されてしまう。その渦中で運動を中心的に担った著者によるドキュメントである。

のちに新聞記者を長年務めた人らしく、取材をていねいに重ねている。自らの体験を柱としつつも、事件の全容を客観的に解明しようと試みた書なので、当時の時代状況を知らない若い世代でも読み進められると思う。

入学の春を迎えれば、勉学はもとより、サークル活動や仲間との交流も楽しみたい……そんな学園生活を夢見るものだろう。

川口大三郎さんもまた、そうした学生の一人で、社会問題にも敏感だったようだ。おそらくはじめから文学部を支配する革マル派(自治会執行部)とは距離を置いていたのだろう。対立する中核派の学習会にも参加してみるが、そこにも異和を感じたようだ。いわば、社会的政治的意識をもつ、ノンセクトの学生だった。

その川口さんが文学部構内を歩いているところを、学部自治会を牛耳る革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)の学生たちが拉致し、自治会室に連れこみ、リンチを加えた。彼を、対立する中核派メンバーとみなして自己批判を迫り、体を縛り、全身を強打し続ける。しかし、対立党派には属していない川口さんは、「自分は違う」とごくまともな主張をし続けたのだろう。さらに手ひどい集団リンチを加えられ、殺された。

ちなみに、川口さん周辺の人々の証言によって、彼が中核派のメンバーやシンパ(共感を寄せる人)ではなかったことが明らかにされている。

◯事件の責任者を訪ねて

いったいなぜ、こんなことで若者が殺されてしまうのか。

また、いったいなぜ、事件後に抗議の声を挙げた一般学生が、党派の暴力によって押さえこまれ、あるいは集団による鉄パイプ攻撃を受け、瀕死の重傷を負わなければならないのか。さらには、大学構内に入ることすら阻止され、退学を余儀なくされねばならないのか。

樋田さんにとって、この事件をめぐる闘いが、人生の原点となったことは容易に理解できる。だからこそ著者は半世紀のちに、本書をまとめるに至った。

当時の仲間だけではなく、文学部自治会幹部だった人物たちは、あのあとどう生き、そして今、事件をどうとらえているのだろうか。

著者は、当時自治会幹部だった3人のその後も追っている。

1人は、事件当時、第一文学部自治会委員長だった田中さん。全学中央自治会委員長にも就いていたので、組織から期待されていた人物のようだが、事件2ヵ月後からキャンパスに姿を見せなくなり、のちに別件で逮捕され、事件から1年後獄中で「自己批判書」を書いて、「転向」した。事件現場にはいなかったので、この事件で刑事責任を問われなかったが、組織を率いてきた者としての責任を痛感したのだろう。その後、故郷に戻り、家業を継いでひっそり暮らしていたようだが、著者が今回の取材で訪ねる直前、病死している。

次に、同書記長であり、実行犯の一人だったSさん。この人も、事件1年後に獄中で「自己批判書」を書いて「転向」。今回の取材に応じたものの、最終的にはインタビュー掲載を了承しなかったため、その内容は省かれている。

3人目は、事件当時、同自治会副委員長だった大岩さん。のちに大学教授となり、「辻信一」名で、著書をたくさん著し、環境・文化「アクティビスト」として活躍している人物だ(以下、辻さんと表記する)。

今世紀に入った頃、私はシニア向けサイト「Slownet」の仕事に携わり、「スローライフ」もテーマの一つにしていたので、その頃刊行された辻さんの著書(『スロー・イズ・ビューティフル』)を手にしていたから、今回あの事件とのつながりを知り、驚いた。

本書は、この辻さんと著者の「対談」にずいぶんページが割かれ、山場を構成している。

◯辻さんとの「対談」

事件のあった1972年、辻さんは、1年生ながら第一文学部自治会副委員長に抜擢されている。党派にとって期待の新星だったのだろう。高校時代から、党派の活動家(アクティビスト)として注目されていたようだ。

彼は、事件後に田中委員長が脱落したあとは、「委員長代行」に就任している。そして、事件に抗議し、自治会を再建しようとする樋田さんら、一般学生たちの運動を押さえこもうと、厳しい暴力をふるっていた。

当時の辻さんは、「粗野な言動が多く、彼に殴られた仲間も何人かいた。革マル派による暴力支配を象徴するような人物」(本書)とされる。

素手で丸腰の仲間たちに鉄パイプで殴りかかり、頭部や脚に打撃(党派の言葉を使えば、「革命的な鉄槌」)を加える組織の、元自治会幹部を前にすれば、半世紀前のこととはいえ、樋田さんは恐怖を拭えなかったのではないか。樋田さん自身、辻氏からではないが、キャンパスで友人と談笑中に拉致されかけ、鉄パイプでめった打ちされ重症を負い、以降ずっとそのトラウマに苦しんできたのだから。

それでも著者は、辻さんとの「対談」で、丁寧に聞き手的な役割を果たしている。

樋田さんが問いたかったことは、辻さんが属した組織が、川口さんを死に至らしめ、さらに彼とその組織が、起ちあがった一般学生を中心とした自治会再建運動を暴力的に圧殺したことを、どうとらえているのか、だ。

その謎は、「あの時代の本当の恐ろしさを伝え、今の世界にも通じる危うさを考えるため」(本書)に解明されなければならない。

◯「任侠の行動原理で動いた」

その対談だが、やりとりがなかなか噛みあわない。

辻さんから、核心的な答えをなかなか得られないと感じ、樋田さんは視点を変えながら問いかける。これに対して、辻さんの発言は要領を得ないところが多い。

しかし、辻さんの言い分にもなるべく丁寧に耳傾けたいので、長くはなるが、以下に辻氏発言の要旨を私なりにまとめてみよう。

まず、リンチ殺人事件とあの時代を振り返って。

――学生運動が自分(辻)の原点であると考えたことがない。ぽっかり開いているエアポケットのようなもの。だから、いわゆる挫折感、転向の傷を感じたことはない。

都立戸山高校時代から革マル派の運動に関わり、暴力的になっていた。大学でもその集団に入った。しかし、自分は理論的なことはよくわからない。

当時、いろんなセクトがあったけれど、その違いは今でもよくわからない。革マル派の掲げる理念や活動方針をよくわかっていなかった。興味がなかったし、いまも興味がない。

「革マル系自治会の暴力の象徴的な人物の一人」と言われれば、申し訳なかったとしかいいようがない。しかし、あのとき「一般学生」と党派の人間の区別なんてわからなかった。

暴力をふるってたじゃないか、と言われるけれど、他の党派も同じ。どの組織もみな暴力的だった。革マル派が特別酷かったわけではない。赤軍派(連合赤軍)の事件でも多くの犠牲者が出ているではないか。

当時、自分が政党・セクトに属しているという意識はなかった。

縁があってどこかのグループ・集団に入ったら、その仲間を守るために行動する。自分は任侠の行動原理で動いた。一番影響を受けたのは、マルクス、レーニンではなく、「ヤクザ映画」だ。

(川口君リンチ殺人事件後、自治会の田中委員長が責任を感じて組織から離れたことについては)転向したと知り、「だらしない」「逃げちゃいけない」と思った。彼が離脱したせいで、自分が委員長代行になったのだから。

自分が逃げてしまったら組織が崩れると思い、頑張った。

事件に実行犯として加わったのち転向したSさん(当時書記長)についても、「逃げたな」と思った。自分は仲間を裏切ることはできないと感じた。

(ところが)数年後に自分も、たしかに組織から離れた。しかし、この事件への反省からではない。自分の中に違和感が積み重なったからだ。

(事件から2年後)対立する中核派から襲撃を受け、凶器準備集合、暴力行為等で逮捕されたあと、いろいろ体験し、「組織を去るのを止める理由」がなくなり、上司に電話して組織を離れた。

リンチ事件のあと、知りあいが内ゲバで殺されたり、組織を離れる幹部もいたので、田中さんやSさんが転向した直後に感じたような否定的な思い(「だらしない」、「逃げちゃいけない」)は、もう自分の中にはなかった。――

◯「まず情緒ありきだ」

次に、事件の責任や人間性について。

――僕は、何事にも絶対的な正しさというものはないと思う。人間とは間違いうる存在である。そう考えるようになった。

(リンチ殺人事件についても)僕は責任を取ることはできない。僕は責任なんてそもそもとりようのないものだと思う。責任とは人間が作った一つの理屈だ。因果関係によって辿っても、真実ではないものが忍びこんでしまう。因果関係の説明は後付けだ。過去に自分がしたことならすべて分かると思うのは幻想。理屈で説明することは後付けになる。

僕はまず情緒ありきだ。人間とはそういうものではないか。

学生運動に関わった者はほとんど逃げている。あとでいくら正当化・美化しようが、実際は恐怖に駆られて逃げている。

今日の世界で一番人気の哲学は、人間の本質が残酷で、暴力的で、利己的で、競争的、というものだ。しかし、人間の本質は「寛容」だと僕は思っている。寛容の方向に人類は進化してきた。そんな性善説を自分は広めていきたい。――

以上、辻さんの発言をまとめてみた。

こうした言に対して、さまざまな書評やコメントで、「責任逃れしている」、「誤魔化している」等々の批判が寄せられるのは無理もない。

たとえば、若い世代の書評家佐久間文子さんは、次のように書いている。

最大の山場は、一文自治会副委員長だった元革マル派幹部との対談だ。堂々と取材に応じるのはさすがだと思うが、川口君の事件に直接関与していないとはいえ、名前を変え思想家になっているその人が、暴力をふるっていた学生運動時代を「エアポケット」と表現する言葉の軽さに愕然とした。

(「文藝春秋」2022年3月特別号)

◯任侠と政治党派

辻さんはおそらく「本心」を語っているのだろう。ただ、「本心」として語られていることと、ほんとうに自己としっかり向きあっているかどうかは別ものである。自らが意識化しきれない(しない)ところに潜む問題の本質から、身を逸らしてしまっているようにみえる。

党派の論理、また他党派との違いなど理解できないが、暴力的にふるまい、ヤクザ映画のほうが好きだった、と辻さんは述懐している。すると、当時の彼は、属していた党派がもっとも敵対する党派に貼っていたレッテル「単ゲバ派(単純ゲバルト派)」だったことになる。

だとすれば、たしかに党派の違いもなにもない。ただ「縁があって」入った組織で力を発揮するだけだった。これは、敗戦後に日本で広く読まれたルース・ベネディクトの『菊と刀』で指摘されている、「各々その所を得て」頑張る日本列島人の姿そのものだ。組織全体のありようを相対化してみるのではなく、(「縁あって」)属する組織内で、与えられた地位、役職にふさわしい任務を忠実にこなす。そこにこそ、生きがいを感じる傾向である。

辻さんはヤクザ映画が好きだったという。たしかに当時、東映の任侠路線が流行り、高倉健、池辺良あたりの立ち姿には、私も惹かれるところがあった。

ただ、主人公である健さん、良さんらは、堅気の人に手を出すことは決してなかった。「縁あって」ヤクザ一家に世話になったとしても、堅気の人を困らせる事態に直面したときは、一宿一飯の恩義に背いても、体を張って堅気世界を守ろうとした。

しかし50年前の事件では、政治党派が、声を挙げる堅気(一般学生、庶民)に鉄パイプで殴りかかり、ときには瀕死の重傷を負わせた。そんな党派が国の権力を握ったらどうなるのか。今日も残存する専制国家権力の弾圧と変わらない。

◯暴力と転向

辻さんは、あの時代を「エアポケット」だった、という。あまり触れたくない過去なのだろう。しかし、そう規定して、人間を動かす力学の構造を切開するのを止めてしまったら、思想的・哲学的営為はなんの意味もない。この事件に限らない。どんな政治的社会的できごとも同じだ。

たしかに、辻さんのいうように、「因果関係の説明は後付け」でしかない。人間という主体を動かす動因はさまざまにあって、そのすべてを意識化できはしないからだ。あとから振り返る(「後付け」で)しかない。ただ、そこを切開しようと努めないならば、戦争であろうが、歴史であろうが、犯罪であろうが、ただただ追認して終わることになってしまう。

人が理念やイデオロギーを貫くとき、あるいはその転換(転向)を迫られるとき、さまざまな要因が絡みあって道が決まる。なにごとかに強いられるように受けとめながら決まることもある。

思想の強度、逆にそれを揺さぶる社会的な動き(社会からの支持や批判、あるいは弾圧、ゲバルトなど)、また自己が形成するさまざまな関係性(仲間、家族や対的世界)等々。それらの要素が複雑に絡みあう中で、それでももちこたえたり(非転向)、もちこたえられなくなったり(転向、転換)する。

このとき、転向(転換)自体に倫理的な味付けが施されるべきでないことはいうまでもない。問われるのは、彼(彼女)に非転向、あるいは転向を強いた力がなんであったのか、ということだ。

辻さん自身の若い時代の軌跡に即していえば、なぜ川口さんのリンチ殺人事件のときは、転向者を批判しつつ自らは非転向を貫き、そして自分が「あまりにも恐ろしかった」襲撃を受けたあとには、非転向を貫かなかった(転向した)のか。

本音らしい言葉を、辻さんは吐いている。「学生運動に関わった人のほとんどが逃げている」が、それは「実際は恐怖に駆られて逃げているんです」と。自身の体験に裏打ちされたものだろう(私は、「恐怖」ではなく、「思想的」に離れた人も多かったと思うが、それは措いておく)。

とすれば、「恐怖」を引き起こす暴力(ゲバルト)がなぜ生まれるのか、「人間的解放」という美しい理念を掲げる運動の「観念過程」(の転倒)にこそ光を当ててみるべきではないだろうか。

辻さんが「責任」を「応答能力」と理解するのなら、そこに光を当てることこそが、まさに「応答」であり、川口さんのみならず、あの時代、ノンセクト、セクトを問わずに殺戮劇の犠牲者への「応答」になるのではないだろうか。

◯「僕は責任を取ることができない」

どんな暴力も、加害者と被害者がいる。被害者にとって恐怖の記憶を消すことはむずかしいが、加害者はいつの間にか、忘れてしまうものだ。学校のいじめであれ、社会的暴力の世界であれ、国家間の戦争であれ……。

樋田さんから責任追及されていると受けとめた辻さんは、こう答えている。責任とは「人間が作った一つの理屈」にすぎない、と。あるいは、「僕は責任を取ることができないと思っている」とも。

ここでは、問題の核心を無意識にずらしてしまっているようにみえる。

責任とは、刑事、民事の、つまり法的な責任ではない。

氏が、無防備なノンセクトの学生一人を拉致し密室でリンチし死に至らしめる組織の幹部だったことはまぎれもない事実だ。しかも、この事件後にトップとなって組織を率い、(もちろん、事件を機に、対立する民青(共産党系)や中核派など諸党派が反撃に出てきたことも大きな要因だろうが)、一般学生たちを、鉄パイプも駆使して集団で襲撃し、さらに構内に入ること自体も禁止し、退学に追いこんでいる。

連合赤軍はじめ他党派だって同じではないか、と言い返して、そこで思考を止めてしまってよいのだろうか。

たしかに、辻さんは「対談」途中で、樋田さんへ暴力に対し「僕が直接やっていなかったにしても、僕自身の行動が何らかの形で関係していたわけですから、ここで樋田さんにお詫びします。許してください」と、樋田さんに謝罪した。

しかし、樋田さんは「お詫びします」の言葉を単に求めていたのではあるまい。なぜ、一般学生に対する暴力による恐怖支配を敷くことができたのか。それを自己の中で深く切開し、明らかにしてもらうことを、一番望んでいたはずだ。しかし、そうした言葉と姿勢は見出しにくい。

◯二元論の危うさ

今日の世界状況について、辻さんは語っている。「人間の本質というのは残酷で、暴力的で、そして利己的で、競争的でというのが、いまだに世界で一番人気の哲学」となっている。しかし、「僕は人間の本質は寛容だと思っているんです。人類は寛容の方向に進化してきたというのが僕なりの結論です」と。

著者の樋田さんが格言としてきた、「寛容」の言葉を引き受けての発言だ。

辻さんは、人間や世界を、「善」と「悪」という対項に基づいてとらえる。人間の内なるものとして、「悪」的なるものと、「善」的なるものの二項を据えて考えるのが、辻さんのパターンのようだ。人間の内なる善、良き面を伸ばし、広げていけばよい、ということになる。

しかし、かつて辻さんの属した党派も含め、左翼はみな「人類の自由と解放」といった「立派で美しき大義」を求めて活動してきた。そのセクトの理論的支柱の言葉を用いれば、「人間的解放」の追求である。

この「善」の純化こそ「悪」を招来する。「善きこと」の追求と純化が、分裂と激しい近親憎悪を誘発し、とんでもない暴力の応酬を招く。

このように人間が生みだしてしまう党派的観念過程の逆説に無自覚なまま、善と悪に色分けする論には警戒が必要だ。

100万人のキャンドルナイトをはじめ、さまざまな運動を組織し役割を果たす辻さんの活動に異を挟むつもりは毛頭ない。いや、教えられることもある。

ただ、「エアポケット」に潜む党派的観念の転倒は、今日でも向きあうべき課題としてあり、それはあの時代の空気を吸った表現者の責任ではないだろうか。

自戒して、そう思う。