「あわれ」「もののあわれ」論

「あわれ」「もののあわれ」とは何か。

本居宣長の「あわれ」論が、多くの学者たちから誤解され、けなされてきたのはなぜか。

長いときを経て育まれた日本列島文化の水脈を探る。

・「あわれ」「もののあわれをしる」とは?

・「あわれ」の心的構造

・学者たちの評価

・「情」と「欲」

・「あわれ」と吉本隆明の「存在の倫理」

はじめに

「あわれ」ということばは、今日ほとんど見聞きしない。用いられるとすれば、「あいつもあわれな奴だな」などと、少し侮蔑を伴いながら憐(あわ)れみの情として表現されるくらいだろう。

しかし、「あわれ」という概念は、日本列島文化の核をかたちづくるものだ。たとえ今日、日常に用いられていないとしても、それは日本列島文化のオペレーティングシステムから直に発出してきたし、いまも概念としては生きている。

その「あわれ」の概念を正面から採りあげ、自覚を促してくれたのが、江戸期の文学者本居宣長(1730~801年)である。

ところが、宣長の「あれれ」「もののあわれをしる」論(以下「あわれ」論とする)は、近現代は評判がよくない。いや、誤解されてきた。

奇妙なことに、国文学を研究する学者ほど、宣長の「あわれ」論を、「主体性の欠如」、「自己憐憫の情」などとけなすことが多い。哲学者和辻哲郎に至っては、「男性的なるものの欠如」「女の心に咲いた花」と一蹴する。

概括していえることは、それらの批判が近代主義的な立場からなされていること。保守とされる和辻氏すら、宣長を批判する思考の枠組は、西欧近代主義の下にある。

幕末からの日本は、プラトン以来2000年間培われた西欧的思考の形式を受け容れ、それを積極的に適合させようとしてきた。近代という荒波を乗り越え生き抜くために、やむをえない対応だった。

ただ、それによって、列島に脈々と培われてきた文化が否定されたり、スタイルが捨てられたりしてきた。それでも、列島文化の特異な水脈源はよかれあしかれ絶たれていない。いまもその心的構造は生きている。「あわれ」(論)もそのひとつである。

○すべては「あ」から ~「あわれ」の語源~

「あわれ」とはそもそもどんな意味をもつのか。

国語辞典を開けば、「あわれ」には感動詞と名詞が並んでいる。

感動詞は感動や呼びかけを表すもので、うれしいにつけ、楽しいにつけ、悲しいにつけ、「あ」「あゝ」「あら」などとこころの底から自然に湧いて出てくる感動のことばだ。特定の何か(対象)を指すのではない。感動詞としての「あわれ」は『古事記』『日本書紀』にすでにみえる。

名詞の「あわれ」は、「あゝ」の感動詞から転じたもので、こころの底からしみじみとした感情や感動、さらにそういう感情を起こさせる状況を指す。名詞は、『万葉集』『源氏物語』『竹取物語』『徒然草』はじめ多くの作品にみえる。

「あわれ」の語源は諸説ある。ただ、「あ」「あゝ」が基本で、それに「わ(は)れ」が付いたもの。

「あ」「あゝ」とは人間が発する原初的な音である。ふと、こころを動かされたときに発せられる。それは内臓(はらわた)から素朴に発せられる原初的な音(三木成夫)であり、「母音」である。

空海も、「口を開いて音を出せば、まず阿の字が出ます」としている(『吽字儀』現代語訳)

「あわれ」の概念は、この自然音ともいうべき「あ」に凝縮されている。

○「あわれ」の意味

名詞「あわれ」は、次のような意味をもつ(『日本国語大辞典』)。

① こころに愛着を感じるさま。いとしく思うさま。また親愛の気持。

② しみじみとした風情のあるさま。情趣の深いさま。嘆賞すべきさま。→もの(物)の哀(あれ)れ。

③ しみじみと感慨深いさま。感無量のさま。

④ 気の毒なさま。同情すべきさま。哀燐。また、思いやりのあるさま。思いやりの心。

⑤ もの悲しいさま。さびしいさま。また、悲しい気持。悲哀。

⑥ はかなく無常なさま。無常のことわり。

⑦ (神仏などの)貴いさま。ありがたいさま。

⑧ 殊勝なさま。感心なさま。→あっぱれ。

ずいぶん長々と列記したが、それだけ幅広くさまざまな心情を表すことを示している。こころが深く感じる動きの表現として、広汎に使われてきた。

ところが近世以降、おもに「悲哀」や「愛隣」の意味でだけ用いられるようになった。その事情については、あとで触れよう。

○「もののあわれ」

「もののあわれ」という表現も、10世紀の『土佐日記』や『宇津保物語』などにすでにみえる。「あわれ」は個々の事象に対して感じるものだが、「もののあわれ」は個々の「あわれ」を包括的にとらえるこころや状態を指す表現になる。

『日本国語大辞典』によれば、「おかし」、「おもしろし」などの華やかな感覚とは違い、しめやかな感情・情緒をいう。「しみじみとした風情のあるさま。情趣の深いさま。嘆賞すべきさま」だ。

同辞典では次のように列記されている。

① 人の心を、同情をもって十分に理解できること。人情の機微がわかること。

② 物事にふれて起こる、しみじみとした回顧の感慨。

③ 物事や季節などによってよび起こされる、しみじみとした情趣。

④ 何かに深く感動することのできる感じやすい心。情趣や風流を理解し感じとることのできる情緒的素養。

⑤ 悲哀や同情を感じさせるような気の毒なさま。

このように「もののあわれ」も幅広い意味をもつが、自然やものごとに触れて、感じ、呼び起こされる「あわれ」の心情をとらえなおし、包括的に深く味わうことを指す。

今日では、桜の花など儚いものや消えゆくものに対する美意識と受けとられることもある。もちろんそれも一部として含まれるが、もっと広く、そして深く受けとめないと、「あわれ」「もののあわれ」の本質はみえてこない。

宣長の「あわれ」「もののあわれをしる」とは

○情(こころ)と「あわれ」

「あわれ」「もののあわれ」について深い考察を残したのが、前述したように本居宣長だ。

宣長は「もののあわれ」を文学観の基本に据えた。彼は「あわれ」(あはれ)の語に着目し、『源氏物語』に「もののあわれ」をみいだし、文学の基本とは「もののあわれをしる」ことだと提唱した。

宣長の「あわれ」論(「あわれ」「もののあわれをしる」論)は、日本列島文化の核心的な特質をみごとに表現している、と私は思う。

宣長自身のことばを挙げてみよう。

さて阿波礼(あはれ)といふは、深く心に感ずる辞(ことば)也。

(『石上私淑(いそのかみささめごと)』)

……、すべて世の中にいきとしいける物はみな情(こころ)あり。情あれば物にふれて必ず思ふ事あり。このゆゑにいきとしいけるもの、みな歌ある也。

(同前)

こころに深く感じ、こころを動かされることを「あわれ」という。生きとしいけるものは、みな情(こころ)をもつゆえに、「物」(いのち、事物、できごと)に触れて必ず思い感じることがある。その想いが強いとき、たとえば「歌」として表れる。

基本をいへば、すべて人の情の事にふれて感(うご)くはみな阿波礼なり。故に人の情の深く感ずべき事を、すべて物のあはれとはいふ也。188

(同前)

○いのちのはかなさ、愛おしさに射程を伸ばす「あわれ」論

私は先に、「『あ』『あゝ』とは人間が発する原初的な音である」と書いた。宣長自身、こう書いている。

……、まづすべてあはれといふはもと、見るものきく物ふるゝ事に、心の感じて出る、歎息(ナゲキ)の声にて、今の俗言(ヨノコトバ)にも、あゝといひ、はれといふ是也。

(『源氏物語玉の小櫛』)

私たちは、見たり、聞いたり、触れたりする事物・自然・いのちに、こころをうごかされ、「あ」「あゝ」と声を発する。

このとき、事物・自然・いのちは、ただ「ある」のではない。それらは固定された何かではなく、つねに生成し、消滅する過程のなかにある。それが「ある」ということ、存在の膨らみである。

見たり聞いたり触れたりして、こころが感じるとき、事物・自然・いのちが「ある」ことに情(こころ)うごかされるが、それは同時に「ない」ということ(死、不在)をも微かに感じとっている。なぜなら、「ある」とは、「ない」(無、不在)によって隈どられるものだからだ。

このとき、事物・自然・いのちをはかないと感じれば、愛おしさも湧いている。

自ずから発せられる「あ」「あゝ」を基礎とする宣長の「あわれ」論とは、生成・消滅する事物・自然・いのちに触れ、それらをはかなく、それゆえに愛おしいと感じるところまで、射程を伸ばしている。

○「悲しい」「恋しい」は深くこころに刻まれる

宣長は、情(こころ)が「うごく」というとき、「うごく」に「感」の字を当てる。万物、出来事に触れ、情(こころ)が「感(うご)く」こと、それが「あわれ」である。

うれしいも、おかしいも、楽しいも、恋しいも、悲しいも、情(こころ)が感(うご)くことは、すべて「あわれ」だ。

そして、万物、ものごとに「あわれ」を感じる(情をうごかす)事態を味わい、わきまえることを、宣長は「もののあわれをしる」と表した。

ところが、すでに宣長の時代、「あわれ」は今日と同じように「悲しい」「悲哀」だけを指すようになっていた(『源氏物語玉の小櫛』)。なぜか。想いが叶わないときに生まれる「悲哀」が、とくに情に深く刻まれるからだ。

「うれしい」ことや「おもしろい」ことは感動が浅い。それに比べて、思いが叶わないときに生まれる「悲しい」、「恋しい」ことのほうがこころに感じることが深い。だから「あわれ」は「悲哀」の意味に絞られるようになった、そう宣長はいう(同前)。

○「もののあわれをしる」ことと「儒仏の道」

「もののあわれ」を講じる宣長は、当時学問の主流だった「儒仏の道」、つまり儒教や仏教の教え(観念)によって文学を味わう目が曇らされることを避けたかった。善と悪、正と邪といった勧善懲悪の教えの視点から文学をみるような愚を排除したかった。今日の状況に置きかえれば、左右のイデオロギーや「○○主義」や道徳で、文学を価値づけ評価することへの批判であり、至極もっともなことだ。

歌(和歌)の道は、「善悪のぎろんをすてゝ、ものゝあはれと云ふことをしるべし」(『排廬小舟(あしわけおぶね)』)。和歌の道は「風雅をむねとして、物のあはれを感ずる処が第一」。物語を読むのも、もののあわれを知ることこそ肝要、と宣長は考える。

よって、平安時代に生まれた古典『源氏物語』こそ、もののあわれを表現する傑作とする(『紫文要領』)。

世の「儒仏の道」の人たちは、勧善懲悪の視点から読み解いて、「好色のいましめ」の書とみなしたりするが、それは大きな間違いである。宣長は『源氏物語』に多く出てくる「あわれ」という言葉を通じて、「もののあわれ」を知ることこそ肝要とした。もののあわれを知るために書かれたものだからこそ、素晴らしいのだ、と。

「もののあわれ」を知ることがよいこと。「もののあわれ」を知る人こそ、こころある人、よき人であり、知らない人はこころなき人となる。

一神教的思考が貼るレッテル「アニミズム」と「あわれ」

○アニミズムというレッテル

西欧的視点からみれば、「あわれ」論はどう映るだろう。

生きとし生けるものが情(こころ)をもつという考えは、すべての事物に霊魂が宿る「アニミズム」と映る。全知全能の神を戴く一神教からみれば「遅れた宗教」になる。

アニミズムの「アニマ」とはラテン語で、霊魂、魂、こころのこと。すべての事物には霊魂が宿っていて、万物は霊的な存在である、とするのがアニミズム(霊魂主義)である。

そう名づけたのは、イギリスの人類学者エドワード・バーネット・タイラーだ。19世紀後半に著した『原始文化』で彼は、宗教の起源をアニミズムに求めた。彼によれば、すべては霊的存在であると信仰するアニミズムが宗教の基礎になっている。その上に進化・発展したのが多神教(複数の神々)。そしてもっとも上位にあるのが一神教。クリスチャンである彼が、一神教(キリスト教)を信仰の最高形態としたのは当然で、キリスト教こそもっとも進んだ宗教のかたちとされる。進歩史観の宗教が語られている。

一神教的世界観のもとでは、「あわれ」「もののあわれをしる」心情は生まれない。自然は人間が生きるための素材、手段ととらえられ、そこに「霊魂」やこころを感じることは愚かなこととなる。それは「未開」あるいは「遅れた」地域の宗教とされる。

たしかに、今日の科学からみて、万物に霊魂が宿っているとみるのが「科学的」とはいいがたい。しかし、地上の事物は一切崇拝してはならない(偶像崇拝禁止)として、天上に君臨する神(霊魂)だけを崇拝せよとするのも、同じように決して「科学的」とはいえない。

もちろん宗教と科学は異なる。とすれば、霊魂を万物にみるのか(アニミズム)、複数の神々にみるのか(多神教)、唯一絶対の天上神にみるのが(一神教)――それぞれが信仰のかたちであり、価値で上下づけすることはできない。

ところが、「超自然的存在」である神を天上に戴く教え(一神教)は、アニミズムや多神教を野蛮な宗教と見下してきた。現に近世以降、宣教師たちは、「未開」の地へ赴き、元来その土地で信仰されていた宗教を「異教」として排除し、ときには変形させ繰りこみ、自分たちの教えに改宗させてきた。

○自然や身体は「牢獄」という二元論

そもそも、「アニミズム」という定義自体が西欧的宗教観に基づく。それは霊魂(アニマ)と身体、霊魂と自然、霊魂と物質というように、西欧的な二元論に依拠する。これを受容する列島の哲学・宗教者も意外に多い。日本文化はアニミズムだ、などと。

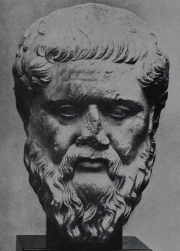

真理、霊魂、イデアといった本質の世界は天上にあり、地上はそうでない非本質的な世界というプラトン以来の二元論の構造にはまってしまう。

二元論を唱えるプラトンは次のように書いている。

何かを純粋に見ようとするなら、肉体から離れて、魂そのものによって、ものそのものを見なければならぬということは、われわれにはたしかな明白な事実なのだ。

(『パイドン』池田美恵訳)

霊魂と身体(自然)の二元論のもとでは、自然や身体は、魂にとっては「牢獄」でしかない(プラトン)。人間だけが、自然や身体や物質に左右されずに真理に触れることができる。神の似姿を与えられた人間の理性だけが真理に触れることができる。そのとき、自然や身体は邪魔である。地上のすべての事物に霊魂が宿っていると定義するアニミズムは、真の霊魂、イデアから一番遠い信仰であり、愚かな偶像崇拝にすぎないことになる。

こうした宗教観は欧米では根強い。たとえば、精神分析学者のフロイト(1856~1939年)は、偶像崇拝を禁じたモーセの掟を、宗教の進化ととらえている。

フロイトによれば、偶像崇拝とは、地上のもの、いいかえれば人間が知覚できるものに霊魂をみいだすことだが、それは知覚にとらわれているがゆえに、精神性の遅れを表している。「思考過程が感官的知覚を超越」する、つまり感覚的世界を越える「思考の全能」こそ精神性の進歩であり、一神教はその証にほかならない。だから、それ以外の多神教やアニミズムなどは、「発展不全の神経症例と関連づけられる」ことになる(『モーセと一神教』)。

宗教進化論の中で、列島の「あわれ」概念はもっとも遅れた信仰の烙印を押されることになる。

そもそも列島を「アニミズム」「多神教」とする定義自体、一神教的視点からなされるもので、的を射ていない。

「あわれ」の心的構造

○事物との間にも生まれる「あわれ」

本居宣長の「あわれ」論を、私なりに補強しつつ整理してみよう。

まず、「情(こころ)」という実体があるのではない。感(うご)く「はたらき」、それが「情(こころ)」である。「人情」というものが実体として備わっているのではない。人情は醸成される「感(はたら)き」である。

情(こころ)が感(うご)く構造に目を向けよう。

生きとし生けるものは情をもつ(こころがうごく)。

人の情をうごかすのは、人だけではない。「物にふれて必ず思ふ」こと、「何事」にもふれて情のうごくこと、それが「あわれ」と宣長は書いている(『石上私淑言』ほか)。

重要なので繰り返せば、事物・万物(存在するものすべて)に、ひとは情をうごかされる。先崎彰容さんは「人間関係」に絞っているが(『本居宣長―「もののあはれ」と「日本」の発見―』)、人と人との関係だけではない。人と事物・自然の間でも「あわれ」の情は喚起される。

小林秀雄はこれを「事物と情(ココロ)との緊密な交渉」、「外界と人間の心との間の親しい『交わり』、生きた『かたらひ』」と呼んだ(小林『本居宣長』)。

生きてあること、それ自体が万物との心の価値交換であり、「感(はたら)き」である。

それは西欧的思考がいう「アニミズム」や「多神教」という狭い定義には収まらない。

○「うごき、うごかされる」――能動と受動

情(こころ)が「うごく」とは、人や万物に情が「うごかされる」こと、それは受動である。

同時に、「あゝ」「あはれ」と声を出したり、歌を詠んだりして、自らの情(こころ)を表出する。能動でもある。

万物に「感(うご)」かされ、かつ万物に「はたらき」かける。「あわれ」とは受動であり、同時に能動でもある。

そして、情(こころ)うごかされることの深い体験のひとつが「恋」である。もちろん恋も受動(こころをつかまれる)であり、能動(相手にはたらきかける)である。

宣長は、「あはれ」と感じるがゆえに、歌が生まれるとした(歌論)。しかし、ことばを表出させるだけではない。手を合わせて祈ったり、事物を愛おしく思い加工したりする(制作)。情をうごかされた事物に、逆には「たらきかける」。文学なら歌、物語として表出されるが、文学のみならず人間の幅広い活動分野で、うごかされた情は逆に事物にはたらきかける。それが「感(はたら)き」である。「活動」とも言い換えられる。近代に造語された「労働」もその一部にすぎない。

○「もののあわれをしる」ことは「認識論」ではない

「もののあわれ」ということばは、宣長の専売特許ではない。すでに紀貫之「土佐日記」にみえ、江戸期にはよく使われていたものだ。

こうした中で、宣長は、万物、ものごとに「あわれ」を感じる(情をうごかす)事態を味わい、わきまえることを、「もののあわれをしる」と表した。

(本居宣長記念館)

ややもすると大方の国文学者さんたちは、「しる」ことを「認識」と呼ぶけれども(小林秀雄も「認識」ということばにこだわっている)、近代的主体が客体を「認識」する(認識論)というのではない。「しる」とは、確固たる主体が客体を「認識」するのではなく、「あわれ」が発生する現場で、心的価値交換を味わい深く受けとめて噛みしめること。「もののあわれをしる」はそう理解するほうがふさわしい。

○ひたむきに生きるはかないいのちの世界

「あわれ」「もののあわれをしる」論を、もう一歩だけ進めて私が表現すれば、次のようになる。

たまたまこの世に生まれ、「生きてある」いのちは、つねにその生を脅かされている。いのちは脆い。心身の病に、戦乱に、自然災害に傷つきやすく、じつにはかない。それでも、恋をはじめ「あわれの世界」(喜怒哀楽)をひたむきに生きている。

そもそも「ある」ということ(存在)自体、生成と消滅の過程を免れることができない。そして、「ある」ということの受けとめは、「ない」(不在、死)をも内包する。

だからこそ、見たり聞いたり触れたりする事物・自然・いのちに、愛おしさを感じる。「あわれ」である。

「生きる」とは、自然・事物・他者から情(こころ)をうごかされること。「あ」「あゝ」と声をあげる。

同時に対象にはたらきかけること。感(うご)くこと。人間が変わり、自然・事物も変わる。私のことばを使えば、そこでは情(こころ)の価値交換が行われている。

そういう「いのちの感(はたら)き」(の姿)を愛おしいと、味わい受けとめること。それが「もののあわれをしる」ことである。

○「あわれ」の世界と近代市民社会の関係

列島の思考構造をみるならば、こういう基礎的な世界の上に、今日(近代市民)社会が広がり、生活が営まれている。主体が自己を確立し、自由を求め、権利・義務を全うすることが目指される。それは社会にとって基本であり大切なことだ。

ただし、この主体を主体たらしめるのは主体ではない。主体は自らを、存在(の生成)に負っている。自然(他のいのち、地球)に負っている。

「あわれ」とは、主体が負う基礎となる存在の次元における情(こころ)の感(はたら)きである。

「あわれ」論は、近代の主体の義務と責任を放棄したり軽視するのではない。そういう近代社会の論理から一段降りた次元、つまり存在観(存在論)の次元に位置している。

むしろそれが日本列島の社会倫理を支える力ともなってきた。ゆえに、いのちのはたらきを潰そうとする力(たとえば不当な権力の行使)には抵抗し、闘う。

○「あわれ」と宗教

かつて日本の道徳教育について、新渡戸稲造は西欧の法学大家から問われた、日本には「宗教教育がない? それではどうやって道徳教育を施すのか」と。新渡戸は熟考し、「武士道」に答えを見出した。しかし、日本列島の人びとが武士のみならず庶民にいたるまで、これまでなんとかやりくりしてこられたのは、いのちの感(はたら)きを愛おしいと味わい受けとめる「あわれ」の心情が基底に流れてきたからだ。

たしかに仏教や儒教、神道(仏教の受容過程で刺激され「教」化された)などの「宗教」から、また近代以降、西欧的思考からも圧倒的な影響を受けてきた。

けれども、それら「宗教」や輸入された西欧的思考より下に流れてきたのが、列島の存在観である。

それが日本列島の社会と文化の基礎を形成する動力となってきた。「あわれ」のことばは今日あまり使われないけれど、日本列島文化のオペレーティングシステムのように作動してきた。

近代の視点から「あわれ」論を批判する学者たち

○「女の心に咲いた花」と断じる和辻哲郎

しかし、宣長が列島の水脈から掬いあげた「あわれ」論は、近現代の左右の学者・知識人たちから蹴飛ばされてきた。

宣長「あわれ」論を厳しく批判する急先鋒が、先に挙げた哲学者和辻哲郎(1889~1960年)だ。彼の論(『日本精神史研究』)は、以降の学者たちにも少なからず影響を与えている。だから私としては、先崎さんの『本居宣長―「もののあはれ」と「日本」の発見―』が和辻の論に対して態度が曖昧なことにはいささか不満を覚えた。

この哲学者の理解では、宣長の「物のあわれ」論は「女の心に咲いた花」であり、「女らしい気弱さ」を表し、「男性的なるものの欠乏」ということになる。それは、人間の「理知」や「意志」に立脚するのではなく、「感情」に流されている、と(引用すること自体、下らない性差別に加担するようでためらいを覚える)。

和辻氏によれば、宣長の限界は「もののあわれ」というときの「もの」の理解に起因する。

宣長は、「もののあわれ」における「もの」を、ものごとを広くいう際に「添える言葉」とした(『源氏物語玉の小櫛』)。

対して氏は、宣長が「もの」を単なる添えことばとみるのは間違いで、「もの」とはもっと根源的なものなのだ、と主張する。「もの」とは限定された個々のものをいうのではない。「個々のもののうちに働きつつ、個々のものをその根源に引く」。あらゆるものを動かす根源こそ、「もの」にほかならない。だから、宣長のいうようなたんなる「添える言葉」ではない、と。

氏は、「もののあわれ」とは「この永遠の根源への思慕でなくてはならぬ」とする。彼にとっては、現実の個々よりは「もの」そのもの、つまり「永遠」(根源)こそ至上なのだ。

○プラトン以来の西欧的思考からの宣長批判

氏のいう「永遠」とは、種明かしをすれば、古代ギリシャのプラトンの「永遠のイデア」論である。イデア(理想原型)論では、私たちが現実に接する個々の事物・ことがらはイデアの「模造」(まがいもの)にすぎない。ほんとうに価値あるものは天上のイデアである。目に見えない天上のイデアこそ理想であり、絶対である。

恋するものはその恋人において魂の故郷を求める、現実の人を通じて永遠のイデアを恋する。

(和辻哲郎「もののあはれ」について)

この世の個々の事物(たとえばひとつの恋)にこころ奪われてすませるのではなく、根源にある「もの」を求めねばならない。現実の人に恋するのは、じつは「魂の故郷」を求めている。現実の恋人を通じて「永遠のイデアを恋する」。それが「永遠の道」である。

「『物のあはれ』とは、それ自身に、限りなく純化されようとする傾向を持った、無限性の感情である」(同前)。ところが、源氏物語を評価する宣長の「もののあわれ」論は、「実行力の欠如」「停滞せる者の詠嘆」でしかない(同前)。

人は目に見えない天上の「永遠」(真・善・美そのもの)にこそ目を向けるべき――。これはプラトンのイデア論の再演である。それにニーチェ的な「意志」(力への意志)をまぶして味つけしたものだろう。

西欧形而上学なんて不似合いな極東の小さな島国で、それに基づいて列島文化を糾弾しているのにすぎない。あろうことか、“和風の衣装”をまとってそれが語られている。

○自らの弱さを隠蔽し、強がる貧しさ ~「保守」哲学者の無惨~

和辻氏は「もののあはれ」を、「永遠」「根源」への純化された感情(意志)と、強引に結びつけた(『日本精神史研究』「もののあはれ」について」)。

とすれば、「官能的な恋」に溺れている宣長の「もののあわれ」論など、「女の心に咲いた花」であり、「女らしい一切の気弱さ」の表現であり、「男性的なるものの欠乏」にすぎない(同前)。こうして「女性」は侮蔑される。ほんとうの「もののあわれ」とは、「男性的なもの」でなければならない。マッチョでなければならない。

男性礼賛、女性蔑視にみられるような、さまざまなひどい差別は、どうして生まれるのだろう。

人は皆、弱い。少なくとも弱い部分を抱えている。しかし、自分のその弱さを直視するのではなく、もっと弱いと感じる他者、部分を探し出し、それを叩いて、「どうだ、おれは強いぞ、優れているんだぞ」と幻想し、自らの弱さをないことにして安心する。こうして自己のアイデンティティを保とうとする。和辻氏の「もののあわれ」論はその典型とみるほかない。

皮肉なことに、「弱い」とされる女性のほうがじつはしたたかで強い、というしばしば見られる舞台裏にまで、氏は視線を伸ばすことができなかった。

話を戻せば和辻氏は、プラトンから始まるあの西欧的思考(形而上学)の枠組みに依拠して、本居宣長、列島文化を裁断する。これが列島で「保守」と評価されてきた哲学の実態である。

ただ、氏のこうした論が展開されたのが戦前戦中であったことを踏まえれば、ある程度割り引いてとらえるべきだとは思う。

しかし、戦後に至るも、同じ流れでの宣長批判、「あわれ」論軽視は続いている。もう少しだけ触れておこう。

○「知性を欠き、主体性を欠いた精神」?

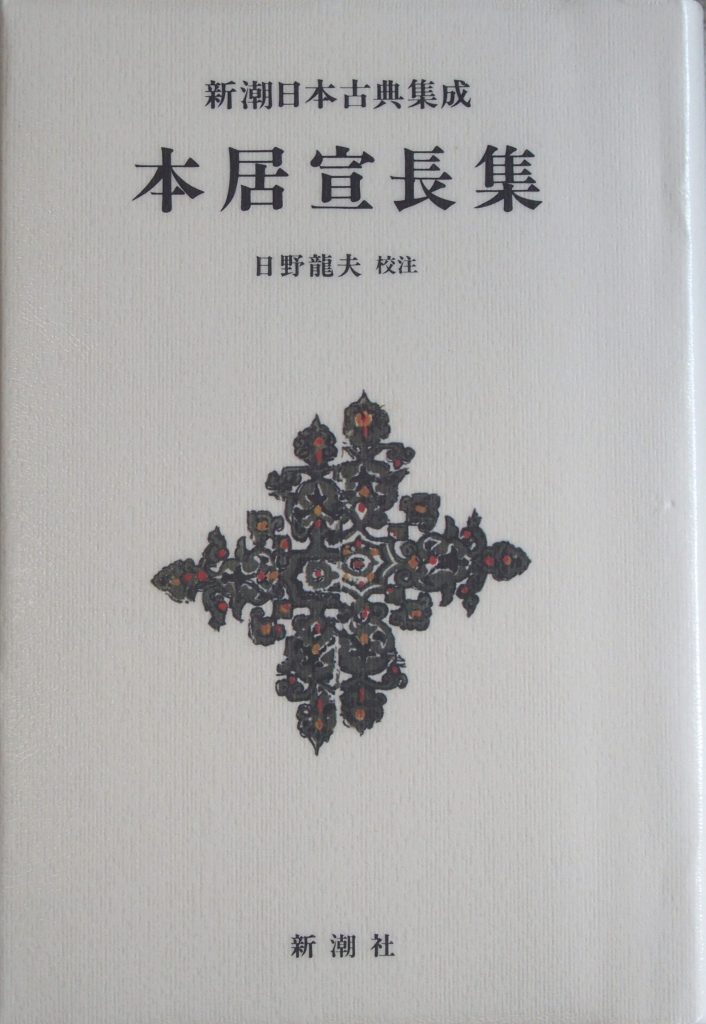

『新潮日本古典集成』という日本古典文学の叢書がある(全80冊)。「本居宣長集」の巻は国文学者日野龍夫氏が校注を担当。巻末にかなりの頁を割いて「『物のあわれを知る』の説の来歴」と副題を付けた「解説」を寄せている。

この巻には「あわれ」論が展開された2作品(『紫文要領』と『石上私淑』)が収められている。ところが日野氏は本書解説で、「もののあわれ」は『著者(宣長――引用者註)にとって決して大切なものではなかったらしい」とする。なぜなら、30代半ばに書かれたこれらの作以降、宣長の作品には「もののあわれ」論がまったく(正確にはほどんと)みられないことを理由とする。

けれども、晩年に書かれた『源氏物語玉の小櫛』では、「もののあわれ」のことばが頻出する。以前の『紫文要領』を改稿したものだから「当然」と氏は判断するが、それでも晩年にそれを改めて明示したのだから、「大切なものではなかったらしい」との判断には首をかしげる。

そもそも日野氏にとって「あわれ」論の評価は低い。「『物のあわれを知る』心が、知性を欠き、批判精神を欠き、主体性を欠いた精神であること、人間の価値を十分には発揮していない精神であることは明瞭である」と。

これは和辻が、宣長の「あわれ」論が、人間の「理知」や「意志」ではなく、「感情」を根本に据えていると批判したものと同じだ。日野氏も和辻の論を踏襲している。近代的主体の観点からの視点である。

古典文学叢書のひとつとして本居がわざわざ選ばれ、しかも「あわれ」論を展開した2作が掲載されながら、その主要テーマが否定されるという皮肉。

○「もののあわれ」=「主体性の欠如」という図式

たまたま開いたある国文学者の本には、次のようにある。「<ひとは自然や社会からの圧迫のもとで生きていかねばならない弱々しい存在である>という自己憐憫の感情」、それが「もののあわれ」だ。そう定義されている(百川敬仁『日本のエロティシズム』)。

こうも書かれている、「もののあわれ」は、「社会的矛盾への不満を諦観へと回収してゆく」と。つまり抵抗や反抗しないことが「もののあわれ」心情とつながっている、というわけだ。要するに、「主体性の欠如」を言いたいのだろう。和辻が「男性的なるものの欠乏」、「女らしい一切の気弱さ」の表現、とみなしていることと同じだ。

文学論や存在観を、観念(イデオロギー)で批判していると宣長が批判した、かつての儒学者たちと変わらない。これらはいずれも、大学の教壇で国文学を担当する先生方だった。

本居宣長とは、「近代」以前の江戸期、しかも極東の果ての島国に生きた文学者である。それを、西欧的「近代」思考に基づく「主体性」の論理から、「主体性の欠如」として批判する。かなり異様な構図である。

○「あわれ」論は、近代的主体論とは次元を異にする

そもそも首を傾げざるをえないのは、宣長のあわれ論を、近代社会の枠組みの土俵においてとらえること。プラトンを経てデカルトに発する西欧近代的主体(主観)を基礎とする思考を、列島の学者・知識人たちがかつての儒仏の学者たちと同じく、疑いもなく受け容れ、その視点から、近代より前の時代を生きた宣長を、「主体性を欠いている」と批判する。

「あわれ」は、市民社会内のあれこれとは次元を異にする。近代主義は、自らの近代社会内の次元と、そもそもいのちを「あわれ」と受けとめる次元との相違に目を向けていない。

「あわれ」論とは、はかなく脆いいのちが、「生きてある」ということを「ありがたく受けとめる」ことを基礎にしている(存在観、西欧風にいえば存在論)。そこから生まれる心的なやりとりが「あわれ」である。

大切なことは、だからこそ、市民社会という次元に立ち戻れば、いのちを大切にしないシステムや力にどう対峙するかは、当然問われる。

私たちは近代社会に生きているのだから、市民社会での権利と義務を果たさねばならない。当然のことだ。

しかし、こうした主体を主体としてあらしめるのは主体ではない。主体が生きられる舞台(地球)を提供しているのも、主体ではない。主体ではない力のもとで、その力を借りて、主体として生きている。「生きてある」ことを許してくれている存在の生成に、「ありがたい」と感謝するのが大前提だ。それを忘れる傲慢に陥っているのが、(西欧的)近代思考だ。

「情」と「欲」 ~「感(はたら)き」と「主体」~

○仏僧と恋歌

色欲は仏教が厳しく戒めること。それなのに僧侶(たとえば遍昭)が詠んだ恋歌がもてはやされるとはどういうことか。排斥するのが当然ではないか。

こういう詰問に対して、宣長は、いったい何と愚かなことをいうのか、と反論する。

「歌はおもふことを程よくいづる物也。心におもふことは、善悪にかゝはらず、よみいづるもの也。されば心におもふ色歌をよみ出でたる、何のことかあらん。其歌よろしくいできたらば、是又なんぞ美(ほ)め賞せざらんや」(『排廬小舟(あしわけおぶね)』)。

歌(文学)の道は、善悪教戒の世界とは関係ない。たとえば、石川啄木にしても、太宰治にしても、その実生活は「道徳」世界からは大きく逸脱している。「ひでえもんだぜ」と吐き捨てられる。とはいっても、彼らの文学を否定できるものではない。さらにいえば、啄木・太宰的「ひでえもんだぜ」なるものと、自らはまったく無縁だなどと、少なくとも私はとてもいえない。

優れた歌を選ぼうとすれば、僧俗は関係ない。そんなことは別に論じればよい。歌の道を論じるのは、ただ歌がよいかどうか、この一点だけだ。

宣長は歌論をこう押さえたうえで、次のように書いている、僧侶が色欲を避けようと努力するのは当然だが、「僧とても俗人とかはりたる性質にあらず。もと同じ凡夫なれば、人情にかはりたることはなきはず也」。僧侶が色を思うことまで非難するのは、人情を理解しないもののすることである。だから、すぐれた歌が俗人よりも僧侶のあいだに多いのは、むしろ当然である、とまでいいきる。

じつにまっとうな文学論、歌論である。宣長は色欲を否定しない。ひとが恋こがれるのは当然であり、僧侶すらこころがそちらへ流れれる動きを受けとめる。

「やむにしのびぬふかき情欲のあるものなれば」(『排廬小舟』)と宣長が書いたとき、ことばは自らのふかいところから発せられた。

○情と欲

「情」(なさけ、こころ)と「欲」について、宣長は興味深い分析をしている。

あまり採りあげられることがないけれど、彼の「あわれ」論に側面からよく光を当てているのが、「情と欲」をめぐる考え方だ。

色好みほど人情の切ないものはない。だから恋の歌にはとくに名歌が多い。そう論じている箇所で、宣長は次のような頭注を付けている。

欲と情との差別あり。欲ばかりにして情にあづからぬことあり。欲よりして情にあづかることあり。又情よりして欲にあづかることあり。情ばかりにして欲にあづからぬことあり。この内歌は情よりいづるものなれば、欲とは別也。欲よりいづることも情にあづかれば歌ある也。さてその欲と情とのわかちは、欲はたゞねがひもとむる心のみにて、感慨なし。情はものに感じて慨嘆するもの也。恋と云ふものも、もとは欲よりいづれども、ふかく情にわたるもの也。

(『石上私淑言』)

「欲」と「情」の違いが示されている。「欲」とは「たゞねがひもとむる心のみにて、感慨なし」。「情」は「ものに感じて慨嘆するもの也」。歌は感慨から生まれる。

欲を「渇き」と喩えてみよう。渇くから充たそうとする。渇き(潤いの欠乏)が充たされれば、それで終わる。そこでは、対象となる事物、他者との間に交流はない。感慨は生まれない。なぜなら、渇きに捕まれた主体(動物、人間)は、それを充たすだけだから。そこには感慨が生まれる余地はない。

しかし、情とは「ものに感じて慨嘆する」ものだ。私のことばを使えば、事物や他者とこころの価値を交換することだ。交流によって自己と他者が互いに刺激しあい、互いに変容する。そこに感慨が生まれる。欲のように一方通行で自己(主体)を充たすことで終わることとは異なる。

それが情(じょう)であり情(こころ)であり、「あわれ」である。

恋にしろ歌にしろ、きっかけが欲の場合もある。それが情へとつながれば感慨が生まれる。

人は誰もが「欲」に捕らわれることを避けることはできない。ただ、欲から生まれても、情へと転じて、事物・他者との交流が深まるところに「あわれ」の世界が見出されれる。

「生きてある」いのちと、他のいのち、事物とのふれあい(かたらい)は、主体が一方的に欲(渇き)を充たすだけの行為・世界とは異なる。互いに触れあい、感じあい、交流しあい、醸成されるものにほかならない。情は欲と異なる。

情とは個的主体と個的主体が対峙しあう世界ではない。近代的主体が他の近代的主体と交渉する世界ではない。「あわれ」とは、「生きてある」いのちが、「生きてある」いのちに驚き、触れあい、響きあい、共振しあい、表現しあう世界を指す。「生きてある」(不在ではない)を味わい受けとめる存在観の世界とも言い換えられる。

※ちなみに、宣長とほぼ同時代を生きた西欧の道徳哲学者イマヌエル・カント(1724~1804年)の男女関係論など、「人格が身体を支配する」という近代哲学のもとで展開された、「やられたら、やりかえせ」とアジテーションを飛ばす、とても目を当てられない代物だ。

※旧サイト(豊田企画制作舎>「和風」原論>3-4「人間絶対主義」の確立(3) )

○「あわれ」から共同幻想への安易な架橋

もちろん、宣長の「あわれ」論、列島の存在観は弱点をもつ。

日本人は「空気に支配されている」といった批評を呼びこむ。山本七平は、「空気の支配」を指摘し、笠井潔は「『空気=アニマ』を基層とするニッポン・イデオロギー」と評した。たしかに、日本列島の存在観はそう批評されてもやむをえない面がある。

しかしでは、一神教的立場に立つ山本のように、宗教改革者ルッターを見習えばよいのか。「伝統的無意識」の拘束を「断ち切る」ことに光を見出せばよいのか(『空気の研究』)。それは近代的「主観」の絶対化を意味するが、安易な切り替えにすぎないし、そもそもできないし、そうすべきでもない。

たしかに宣長の「あわれ」論の周辺には、欠陥が散らばっている。

先崎彰容『本居宣長 ―「もののあはれ」と「日本」の発見―』への書評で触れたが、『古事記伝』序にあたる『直毘霊』で展開される「皇大御国」史観が、時代に制約された産物にすぎないことは、はっきりしている。「あわれ」から神話を経由した「共同幻想」への安易な架橋である。曖昧にぼかして通り過ぎることではない。

小林秀雄の『本居宣長』が「あわれ」論を忠実に辿り深めている一方、「皇大御国」史観に、「達人」的に曖昧に自己の考えを重ねていることにも注意を向けなければならない。小林秀雄が「<戦後>の全歳月を<無化>したい」のではないかと疑い、吉本隆明が怒りと失望をぶつけたのもうなづける。

宣長の漢意(からごころ)批判が、『直毘霊』以降、イデオロギー批判というまっとうな領域を逸脱していることも押さえなければならない。

「あわれ」と吉本隆明の「存在の倫理」

○9.11同時多発テロをめぐって

最後に、先崎さんの『本居宣長』書評で触れた、吉本隆明の「存在の倫理」と「あわれ」論の関係について触れておこう。

吉本隆明(1924~2012年)は晩年、「存在の倫理」ということばを口にするようになった。

きっかけは、2001年にアメリカで起きた同時多発テロ、いわゆる9.11事件を受けてだった。

民間旅客機をハイジャックしたテロ実行犯たちは、乗客を乗せたまま、アメリカの象徴ともいえる世界貿易センタービルに突っこんだ。直接の目的とは無関係の乗客たちを、民間機から降ろさず、巻き添えにした。そのやり口は、地下鉄サリン事件で一般乗客への無差別殺傷とほぼ同じである。

「存在の倫理」とは、こうした犯行グループのやり方を批判する根拠としてもちだされたものだ。

そこで吉本さんは考える。当時の米国ブッシュ大統領からみれば、「自由」のための闘いとなる。イスラム原理主義からみれば、宗教的理念を貫徹するための闘いとなる。両者とも「手前味噌な迷妄」にすぎない。

このとき、闘いに無関係な乗客まで道連れにするような行為を絶対的な悪といいうるには、「存在の倫理」を仮定するしかない。それは社会的な倫理とも、民族的な倫理とも、個人的な倫理とも異なる。「人間が存在すること自体が倫理を喚起する」のだ、と。

○「いる」、もっといえば「生きてある」ということ

……、そこに「いる」ということは、「いる」ということに影響を与えるといいましょうか、生まれてそこに「いる」こと自体が、「いる」ということに対して倫理性を喚起するものなんだ。そういう意味合いの倫理を設定すると、両者(ブッシュ大統領、イスラム原理主義――引用者註)に対する具体的な批判みたいなものができる気がします。そういう意味合いの論理を設定しないとダメなんじゃないか。

(吉本隆明「存在倫理について」 「群像」2002年1月号)

社会的倫理、民族的倫理、個人的倫理とは異なる倫理……。吉本さんはここで、存在観(存在論)に降りようとしている。

彼が口にした「存在の倫理」は、「あわれ」論とほぼ重なると私はみる。

「ある」ということ(存在)、私なりに強調すれば「生きてある」ということそれ自体、万物・他者からこころ(情)をうごかされることであり、逆に万物・他者のこころをうごかすことでもある。「基本をいへば、すべて人の情の事にふれて感(うご)くはみな阿波礼なり」(石上私淑言)である。

存在すること、「生きてある」こと自体、他(の事物・他者)の情(こころ)に感(うご)き、感(はたら)き」を喚起する。そうして湧きあがってくるのが、あえていえば倫理である。

吉本さんが「そこに『いる』ということは、『いる』ということに影響を与える」「生まれてそこに『いる』こと自体が、『いる』ということに対して倫理性を喚起する」と語っていることと、宣長が「あわれ」論で語っていることは、ほぼ重なる。

もう少し厳密にいえば、日本列島の存在観(「生きてある」ことを「ありがたい」と受けとめること)と重なる。吉本さんは、「いる」と表現したが、もっと強調すれば、「生きてある」という表現が、存在観的に降りた表現としてはふさわしい。

○主体が主体であることが許される舞台の危機

「あ」「あゝ」が根源の「あわれ」は、事物に情をうごかされる。それは「ある」ということ(存在)の生成への驚きであり、喜びであり、存在の消滅(無・死)への哀しみでもある。

これは西欧が確立した「主体」「主観」が有する「権利」や「倫理」とは異質である。というより、「主体」「主観」が成り立つ次元の前提の話である。

両者を比べ、その是非を論じるのは避けるべきだろう。成り立ちが異なるのだから。西欧は「主体」という概念を確立させ、それを基礎に道徳や倫理を確立した。

しかし、列島では、「主体から道徳・倫理へ」という道は引かれていない。そもそも「主体」を確立させなかったのだから(近代以降、西欧に倣い、「主体」を不十分ながら演じてきた。それはそれで、日本列島が強いられた道であり、やむをえないものだ)。

21世紀初頭のブッシュとイスラム原理主義の対立は、現在もっと複雑化し、一神教的世界内での争い・摩擦はあちこちで勃発し、加えて20世紀の遺物、マルクス・レーニン主義的政治党派支配の国家の拡張も露わだ。

だからこそ、社会的倫理でも民族的倫理でも個人的倫理でもない「存在の倫理」、つまり「生きてある」ことを受けとめる存在観から育まれる倫理が、もっと注目されてよいはずだ。主体が主体であることが許される土台(地球)が危機に陥っているのだから。

「あわれ」論、そして「ありがたい」という受感に基づく「存在の倫理」こそ、いま光が当てられるべきではないか。