上野千鶴子と加藤登紀子の対論 その意外な結末

~近代家族の終焉という捏造②~

「誰にも縛られたくない」「誰も縛りたくない」

○視線のズレ

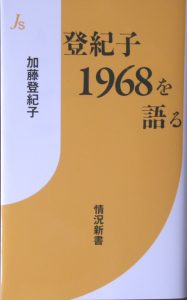

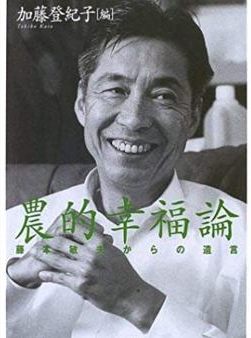

15年ほど前、上野千鶴子さんは歌手の加藤登紀子さんと対談している(『登紀子1968を語る』、2009年刊)。2人は旧知の間柄で、互いに忌憚なくことばを交わしている。

話題は加藤さんの「結婚」に移る。

登紀子さんのことを、「三人の娘さんを自分の力で育て、自立して生きてこられた」「立派なライオンの雌」と評価しつつも、上野氏はこだわる。

登紀子さんのように自由な人が、お互いの自由を縛る契約をするっていうのがわからない。登紀子さんには音楽の世界の仲間がいて、そのひとたちと同志的な関係を持つこともあるでしょう。それに性愛が伴うことだってふしぎじゃない。契約さえしなければ、不倫だの、ルール違反だのと言われずにすみます(笑)。

自由でいられる人が、どうして結婚などしたの、と問う。

千鶴子さんは、どうしても非婚という答えに持って行きたいのね(笑)。私は、むしろ反対の気持だわね。「別れたければ別れよう」「無理はしないようにしよう」って、私たちも言い合ってたけれど、本当に結婚して、家庭を営むことからわかることはたくさんある。千鶴子さんは、女は男に従属させられるというけど、むしろ今は、逆なのかもしれない。「男を導く」とか「男を育てる」とか「男を守る」とかそういう発想はないの?

2人がこだわる方向はずれている。上野は性愛と自由と倫理の問題に引っぱりこもうとする。加藤は男女関係の深い味わいの世界に目を向けている。

こう答える加藤にたいして、上野は次のように切り返す。

どちらも好きじゃありません。誰にも縛られたくないし、誰も縛りたくない。

男に従属させられることも、男を守ること(育てること)も、両方いやだ、と。束縛することも、されることも拒否する。

○「結婚」と「束縛」

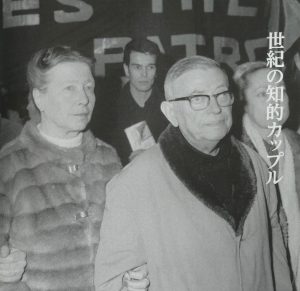

20世紀のフランス知識人、ジャン=ポール・サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールは、互いに相手の自由(恋愛、性愛)を束縛せずに認めあう「契約」による対というかたちをとった。時代の先端に立つカップルとして、ヨーロッパのみならず日本でも、もてはやされた。

上野氏が共鳴するボーヴォワールは、かつてこう語っている。「わたしの知っている親子関係ときたら凄まじいですよ。私はその逆で、そんな関係を持たずに済んで本当にありがたいわ」。

凄まじい親子関係の理不尽を繰り返したくないから、「結婚」をせず、子を産むこともやめてよかった。

結婚という制度に依るのも個の判断だし、結婚の形をとらずパートナーであり続けるのも個の判断だし、子を産む・産まないも、個、対の判断であったり、可能性の有無や偶然であったりする。どうあれ、是非が論じられることではない。

非婚も結婚も、「おひとりさま」も「おふたりさま」も、いずれも流れで決まったりする。あるいは上野さんのように主義主張の結果であるかもしれない。どれも個人の恣意に属し、どちらかに価値があるということではない。

私は心情的には加藤さんに傾くし、彼女のほうが、人間としての魅力が一枚も二枚も上手のように感じるが、そう語れば、上野さんは「男を育てる・守る」なんて、妻と夫の捻れた「母子密着」、あるいは「母性主義」(『近代家族の成立と終焉』)と、批判の矢を射返してくることだろう。

上野氏の「束縛」されない「自由」論貫徹に異議を挟むつもりはない。上野さんは「性と愛の分離」を直視し、素直でありたいのだろう。

ただ、氏の「自由」論は狭いし、それに気づいているようにはみえない。

○「契約」関係と「対」世界の次元の違い

ある人をパートナーとして選ぶ。それは自由のもとでの選択であり、束縛されていない。相手も同じ決断をすれば、相手を束縛しているわけではない。すべては個の決断で決めることができる。こういうことが許されるようになったのは、たしかに近代の達成だろう。

しかし、時が経てば、いや経たなくても、相手に束縛されているように感じることが出てくる。あるいは相手を束縛しているように感じることが出てくる。

上野氏なら、だから結婚はいやだ、と考える。それもひとつの道だ。

ただ、「次元」の相違をわきまえることも大切だ。対関係は法的にみれば、主体と主体の契約関係(婚姻)だが、観念的・幻想的には、「私はあなたにおいて私であり、あなたは私においてあなたである」――そういう関係世界である。そこに対関係の核心がある。

つまり重層的である。近代的主体の契約関係の視点からみれば、絶対的・圧倒的な束縛にみえる(上野)。他方、深い対関係を形成し生きる当人は束縛と感じない(加藤)。現実にはこのように明確な区分けはできないが、原理的にはそういえる。

上野氏からみれば、加藤氏は男から「束縛」され、また男を「束縛」していることになる。さらに上野氏の視点から加えれば、登紀子さんは男の側が設ける「愛のイデオロギー」装置に捕らわれていることになる。「結婚」をめぐるそういう対立が両者の間にみられる。

ところが、2人の対論は後年、現場で意外な結末を迎えることになる。

「家族」を嗤う人が「家族」をつくる

○「非婚」主義者の「婚姻届」提出

「おひとりさま」をずっと貫いてきた上野氏は、この対談から十数年経ち、数年前「婚姻届」を提出した。

「家族」ではない親しい人を介護し最期を見送るにあたり、その人が亡くなる直前に相手姓を上野姓とするものだ。資産管理をはじめとする各種手続きのためにやむをえないものだった、という。迷ったあげく、「家族主義の日本の法律を逆手にとるしかないと思い至った」と(「婦人公論」)。ごく短期間(15時間)だが、「家族」となった。

四半世紀近く寄り添い、最後の3年半は車椅子生活に入ったパートナーを介護し看取る作業は、さぞ労苦も多かったろうが、介護保険制度も活用して対処した。

私は非婚を貫いてきた上野氏がごく短期間であれ、婚姻関係を形成する措置をとったこと自体を責めようなどとは毛頭思わないし、個人や対の細かい生活事情のあれこれに立ち入り、あげつらうつもりもない。

○若いカップルの届と、高齢者上野さんの届

ただ、考えざるをえないのは、上野さんがそれまで、人々が「家族」を「性懲りもなく作り続けてきた」と嗤ってきた発言と抵触しないだろうか、ということだ。婚姻届を出すということは、「家族」を形成したことを意味するのだから。

上野さん自身は、「家族」をつくったのではない、悪法を逆手にとっただけだ、と主観的に思いこんでいるのだろう。しかし、そう言ってすませることができるだろうか。

上野さんが迫られた事情は、じつは彼女が行った介護・看取りにだけ特殊ではなく、多くのカップルが生活を営むうえで、大なり小なり迫られていることだ。「婚姻」制度に準拠するほうが、生活や出産・子育てをスムースにことが運ぶことができるし、メリットが多いから、多くのカップルは「家族」(婚姻)を選んできた。

そして、若いカップルが日本の法制度に従って「婚姻届」を提出することと、高齢者である上野さんがパートナーの介護・看取り・相続・財産管理にあって、「家族主義の日本の法律を逆手に」とったつもりで「婚姻届」を提出したこととは、当事者の主観的な想いはどうあれ、同じにみえる。

○加藤さんの(獄中)「結婚」

加藤登紀子さんの例がわかりやすい。

若き加藤さんが出会い惹かれた相手は、学生運動の闘士、藤本敏夫さんだった(反帝全学連委員長、のちに大地を守る会代表。2002年逝去)。1968年の反戦闘争で先頭に立ち逮捕された氏は、のちに実刑が確定して下獄する(1972年)。

拘置所での面会は家族などに制限される。とすれば、恋人同士だった2人は、「家族」になるほうが都合がよい。しかも、彼女は彼の子を宿していた。

「家族」しか面会できないなんて不当な弾圧・差別だ!などと叫んで、面会貫徹闘争を展開し続けるほどの余裕はないし、展望も拓けない。

悩んだ末に、加藤さんは藤本氏との(獄中)「結婚」を決断する。現行法に沿って「婚姻届」を提出した。彼が拘置中の1972年のこと。

こうした事情はなにも登紀子さんだけに突出した特殊ではない。市井のカップルは、生活をともにするにしても、いろいろな事情が背景にあり、共同生活や出産、子育てのために、現行法に即して「婚姻届」を提出し「家族」になっている(1970年前後は、反体制的心情が高まる時代だったから、サルトルとボーヴォワールのように、届を拒否して自由恋愛を追求する人たちもいたが)。

翻ってみれば、パートナーを看取った上野さんも、加藤さんの獄中結婚と同じように、日本の家族主義的法制を断乎粉砕する闘争を貫徹することなく、「婚姻届」を提出した。分刻みの看取り段階で、そんな闘いをしてる余裕などまったくない。

つまり、上野さんが相続・財産管理等の法的手続き上、やむなく「婚姻届」を提出したのと、加藤さんはじめ多くのカップルが生活をともにするにあたって、あるいは子を出産し育てるにあたって、婚姻届を出した事情に、区別など認められない。

選択的夫婦別姓などをめぐる現行法の問題点はいろいろあっても、多くの対は生活上、「婚姻届」を提出しているにすぎない。「家族」を形成しているにすぎない。

上野さんは自身の行為を「家族主義の日本の法律を逆手に」とったと表現するが、別に「逆手」でもなんでもない、多くのカップルと同じように、ただ法に準拠しただけになる。

結局、上野さんは加藤さんが辿った道の後を50年近く遅れて歩いた。「性懲りもなく家族を作り続けてきました」と自身が侮蔑する対象に自ら加わったことになる。

○「断念」と「束縛」

対を形成すること(家族をつくること)は、視点を変えれば「断念」でもある。なぜなら、ほかの人ではなく「この人」を選ぶのだから。この人を選ぶことは、(もっとよいかもしれない)ほかの人を選ぶ可能性の断念でもある。上野さんはそれを「束縛」と呼ぶ。「自由」の妨げだ、と。

ゆえに非婚を上野さんは選んできた。そこでは、性愛と倫理という重い軋轢を免れることもできる(「自由」だ)。

他方、加藤さんはあえて(獄中)結婚を選び、のちに「家庭を営むことからわかることはたくさんある」というしみじみした感慨を得た。

もちろん、加藤さん夫婦の間にも、世の多くのカップルが体験するのと同じように、すったもんだが山のようにあったにちがいない。それらをくぐり抜け、それでも「じっくり暮らしを紡ぐ『いのち』の場所を持つこと」(同前)の大切さを加藤さんは感得した。市井の人と同じように。

上野さんはパートナーを介護しなければならなくなり、最期は相手の想いも汲んだうえで、相続・財産管理も含む諸手続をするにあたり、現行法に従わざるをえなくなった(婚姻届の提出)。従いたくはない現行法に不承不承従っただけだ。それでもパートナーとの関係世界をまっとうした。

でも、多くの対もまた、共同生活を営んだり、子を産み育てるために、不満はあったにしても現行法を選んできたにすぎない。

○自分に返ってきた加藤氏への問いかけ

繰り返すが、私は「非婚」を主張してきた上野さんが熟年期に入り、「婚姻届」を出したことを批判したり、嗤ったりするつもりは毛頭ない。のっぴきならない事情が生まれたのだから。

ただ、「家族」を自らが選んだのは事実だ。かつて加藤さんに「別に結婚しなくてもよかったんじゃないですか」と登紀子さんに投げかけたことばは、思想上の問題として社会学者の自らに返ってくるはずだ。

著書『近代家族の成立と終焉』で、人々が「家族」を「性懲りもなく作り続けてきた」と嗤い、情けない家族像を「ほんとうに困ったものです」と蔑み、「『家族の物語』の耐用年数も尽きた」と断じてきた自身の言説を、いま氏はどう受けとめるのだろうか。

対が生活や子を産み育てるために「婚姻届」を提出すること(「家族」をつくること)と、介護と看取りの末期(まつご)に上野さんが「婚姻届」を出したのと、両者はまったく等価である。

※ところで、この対談で2人は、「男の論理(死ぬための思想)」について批判を共有している。私も共感する。それについては機会があれば、論じてみたい。

(→次)

家族終焉論にみる思考の欠陥

~近代家族の終焉という捏造③~

(←前回)

江藤淳と上野千鶴子――「近代家族」を呪う兄と妹

~近代家族の終焉という捏造①~