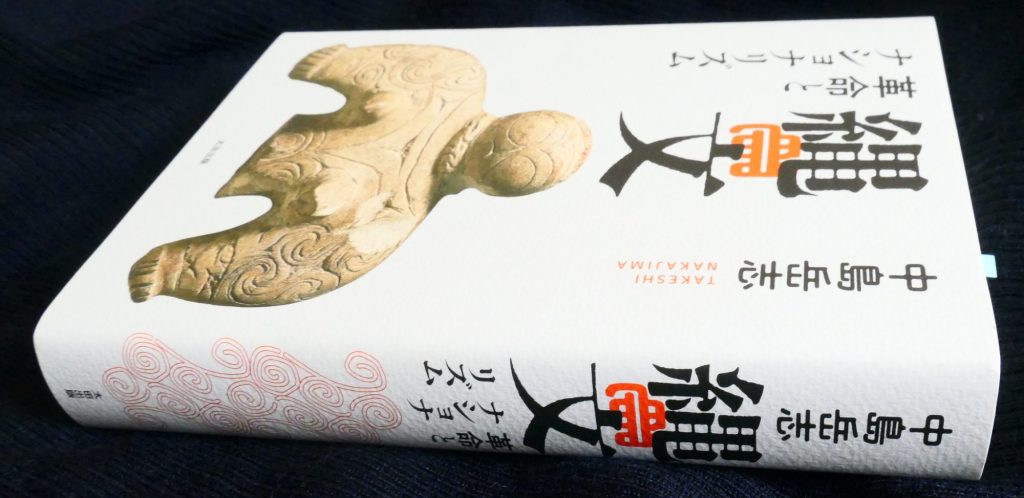

中島岳志 『縄文 革命とナショナリズム』を読んで

「縄文」を鍵概念として戦後の革命思想とナショナリズムを辿り、今日の思考の暗部まで照らし出す好著。

「人々が縄文に何を仮託してきたのか」を問うことは、その時代の理想や欲望を明らかにすることにつながる。戦後史の中に「縄文」という補助線を引くことによって、新たな歴史が浮かび上がってくる。そう考えて、戦後の縄文言説を追ってきた。

(『縄文 革命とナショナリズム』)

著者中島さんの狙いはほぼ果たされている。

岡本太郎、民芸運動(濱田庄司や柳宗悦ら)、島尾敏雄、吉本隆明、ヒッピー、太田竜、上山春平、梅原猛、そして西尾幹二に至るまで、「縄文」文化に自己の思想的根拠を求めた芸術家や思想家、作家、学者、活動家が詳しく採りあげられている。

私自身ずいぶんと影響をうけた人物も複数含まれる。

戦後のほぼ同時代を生きてきた小生としては、復習ともなるし、おお、そうだったか、と教えてもらう箇所もあったりする。太田竜や八切止夫あたりは、思想の重みからみれば比重を置きすぎと感じるほど詳しく辿っている。

著者が安倍昭恵氏の指向や参政党登場といった今日の現象にも触れ、「縄文スピリチュアルと右派ナショナリズム」として論じているあたりは、時宜を得た作業でもあり、本書執筆の動機もみえてくる。

右派と左派、保守と革新という、近代以降長年使い古された二項対立の腑分けで互いに相手を叩きあう構図を乗り超えることは、今日思考する大前提だと思う。本書もまたそのような捉え直し作業のひとつとして評価できる。

ここからは、本書を通じておさらいしたいことをいくつか挙げてみる。

◎「弥生」的現状へのアンチテーゼとしての「縄文」

縄文は弥生と対置される。時代区分として縄文期のあとに弥生期が置かれ、食物獲得活動の違い(狩猟採集と農耕)や、土器の形状の大きな違いなどから、文化が対比されてきた。

私なりに咀嚼してみると、本書に登場する人物たちにとって、戦後の日本社会は「弥生」的にみえた。平板な、惰性的な、なれあい的な、ずる賢くこぢんまりまとまった、さらに近代文明に冒され腑抜けになってしまった――そのようにみえる生き方・社会が「弥生」的なものとして暗に据えられる。

こうした「弥生」的現状を嘆き、怒り、そのアンチテーゼとして対置される「縄文文化」、「縄文人」に深く傾斜し、革命(「変革」と呼ぶほうがふさわしい)思想やナショナリズムの根拠を見出そうとした。

現に私にしても高校時代、週刊誌に連載された「岡本太郎の眼」に刺激され、社会の現状と弥生的「日本文化」を嫌い、「縄文」に強く惹かれた。

ただ、しばらくして彼の運動がモダニズムのようにみえ、次第に熱が冷めてしまった。岡本の論は、“わび・さび”などに象徴される高尚にみえそうな静的な「弥生」的現実に対して、動的な「縄文」や激しく逞しい土俗性を対置する。魅力に充ちた論であった。

ただ、このときニーチェのディオニュソス的とアポロン的という対比を縄文と弥生に当てはめ、またヘーゲル哲学の内破を狙うジョルジュ・バタイユの論を参考に武装していた。それは西欧近代的思考を借りた、前衛主義的なモダニズムにすぎないように私には感じられた。

それでも、岡本の縄文発見が、大きな意義をもったことは疑えない。いま改めて接しても、縄文期の土器や土偶の造型は、圧倒的な力で迫ってくる。どうしてこんなかたちを列島に住む人々が創造しえたのだろうか、と。

◎「民族」のルーツ探しの危うさ

「縄文」は論者たちのこころをさらに掻きたてる。日本の文化の原点を縄文に見出す作業は、それにとどまらず、「民族」のルーツ探しにまで伸びることが多い。「日本人」というルーツを「縄文人」に求めるのか、それとも「弥生人」に求めるのか、というように。

本書に登場する論者たちは、日本文化、あるいは日本民族の根を縄文期や「縄文人」に求める。縄文人こそ「自然人」である、「桃源郷の人」である、純粋な「原始」の人である、と。「原始」に「イノセント」(無垢、純粋性)を見出して傾斜する。このとき縄文は、あきらかに「近代」に対置されている。

縄文であれ、弥生であれ、民族のルーツを特定期に限定し、日本列島人を単一民族と絞りこんだり、原型民族を求め純化する動きはやまない。

しかし、日本列島に人類が到達したのは四万年ほど前。以来今日に至るまで、朝鮮半島はじめ各方面から多様な集団が渡来し、対立したり混交しながら社会と文化を形成してきた。古代DNA研究からもそれが明らかにされている。

「日本人」を単一民族とし、そこにアイデンティティを求めて扉を閉じてしまうことは、思考を躓かせる。縄文期、あるいは弥生期のどちらにルーツを見出そうが、それは同じだ。

「文化」にしても、そのルーツを縄文あるいは弥生に、といったように特定の時期に絞りこみ限定することもまた、思考を躓かせる。

◎習合・混交こそが列島文化の特徴

日本列島の宗教やこころもちを「神道」や「大和魂」に絞ることも同じだ。

列島では仏教が渡来したのちに初めて「神道」が自覚化され、一部の関係者によって教義化された。しかし現実には、神仏習合が進み、それが列島文化の膨らみをもたらした。さらに儒教やキリスト教からも影響を受けてきた。

よかれあしかれ、習合・混交にこそ日本列島文化の特徴を見出せる。近代に入り西洋文明が本格到来してからは、和と洋の「雑居文化」「併存文化」「雑種文化」「折衷文化」などと自己分析されてきた。

仏教、神道、儒教、西欧近代主義……。これらの中から特定のひとつを取り出して絞りこみ、そこに日本文化の「純粋性」を求めることは、逆に日本列島の伝統に反する作為となる。

列島各地を旅する私自身、訪れた先では神社、寺院の双方で手を合わせ、頭を下げている。

○絶体観念としての「縄文」

私たちは社会の現状に甘んじることができない。批判するべきことが多々あるからだ。このとき論の根拠をどこかに求める。

左派の多くは、その根拠を西欧的近代主義に求め、これを世界基準として疑わない。

皮肉なことに、中国国家を支配する政治党派だって、西欧的近代主義の亜流に位置する。マルクス・レーニン主義というイデオロギーを超越的に奉じ世界制覇を志向し、「原始」社会の高次化としての共産主義社会を観念として括りだしているからだ。古代ギリシャとユダヤ・キリスト教の融合から生まれた、ユートピアへの回復を志向する直線的・進歩主義歴史観の一形態にほかならない。

列島の場合、左右を問わず、戦後の革命(変革)思想やナショナリズムの一定部分は、「縄文」にその根拠を求めた。

「縄文」もまた、絶体観念(イデオロギー)として措定されると、とんでもない転倒が起こる。たとえば、本書で紹介される太田竜は、世界革命を奉じるトロツキーに傾倒し革命的共産主義者同盟を結成したのに始まり、イデオロギーを転々とさせ、のちには縄文人=日本原住民が「天皇」「国体」を支えてきたとし、世界における日本(人)の優位性を説くに至る。トロツキズムからから天皇制への思考変転に、「縄文」が鍵概念として働いた。

◎日本中心主義と新ジャパノロジー

大和魂、日本精神……あたかもそんな実体があるかのように思いなす、こうした観念の括りだしは、排外主義に陥りやすい。

今日でも政治家が、日本こそ「世界の真ん中」というフレーズを衒いもなく発している。日本が「世界の真ん中」に位置することは、「日本」以外の他国を中心から外れた周辺とみなすこと。戦前の「日本主義」への回帰と同じだ。それは中華思想と同様の位置に自らを置くことになる。

これまでの日本論の多くは、その罠に嵌まってきた。

(東北歴史博物館・多賀城市)

過去に遡るのは学的に大切な作業だが、そこからかつて存在したと夢想するユートピアを掲げ、折り返して現状否定に向かうとき、観念は恐ろしい猛威を振るいやすい。

新ジャパノロジーは、日本列島の「かつて」のなかに理想的原型を見出して、それを絶対化するものではない。むしろ、いまいのちが現に生きてある「感(はたら)き」、存在の構造にこそ目を向けるものだ。

新しい日本列島論(ジャパノロジー、Japanology)は、列島を世界や地球の中心に置いて空威張りするものではない。私たちの役割は、永きにわたり日本列島の習合文化の中で育まれてきた存在観こそ、西欧的近代主義の病を相対化する好位置に着けていることを自覚し、「近代」をズームアウトし、その先を指し示すことにある。極東の辺境から、小さな旗を振る。

最後に本書に立ち戻り、本文結びのフレーズを引用しておこう。

今後も、近代批判の上に構築された<あるべき未来像>が、縄文回帰というヴィジョンと連動し、新たな言説を生み出していくだろう。縄文論は、原始という過去を問いながら理想の未来を語る装置として機能しつづける。

(『縄文 革命とナショナリズム』)