デル・シャノン 「悲しき街角」

[偏愛名曲]

「悲しき街角」(Runaway) 作詞・作曲=デル・シャノン 日本語訳詞=漣健児

すし詰め学級 悲しき裏声 アメリカへの屈折 ビートルズの登場

○よくいえばタフ、裏返せば……

比喩でなく、たしかに胸が締めつけられた。「これが恋か」と初めて実感したのは中学生時代。そのころに心をつかまれてしまった楽曲は、生涯忘れがたい。

1クラス60人弱が11組。1学年600人以上。それが、戦後ベビープーマー、団塊世代と呼ばれる私たちの中学校の現実だった。当然、生きること自体が厳しい競争であることを強いられる。よく言えばタフでしたたか、裏返せば乱暴でがさつにならざるをえなかった。

正規の校舎ではとても足りないので、校庭の片隅に急遽プレハブの校舎が建てられた。 仮校舎に押しこまれた1年生の教室の窓からは、国立東京博物館の木々が間近に見えた。

上野中学校は、寛永寺霊園、東京芸術大、徳川家霊廟に接し、道路を挟む向こう側は国立博物館の敷地だった。台東区立なのだが、環境に恵まれた、立地のよい学び舎だ。

美術の写生では、目の前の上野公園に繰り出して、思い思いに園内の風物を描く。私は国立博物館の建物、円形の屋根と、周囲の木々を絵の具で描いた。

当時、ガキなりに既成概念に反発し岡本太郎の“爆発する”芸術論に心酔していたので、木々の緑をあえて赤系に替えてみたりした。美術の写実派教師は不機嫌で、成績ランクを落とし、通信簿に色弱の傾向ありと記載。私は教員への反発を膨らませた。

立地はよいものの、校庭が狭い。運動会は、上野動物園前の二本杉原公園で開催。

体育の時間は、博物館と接する公道を校庭代わりに占領。路上に陸上用ハードルをずらりと並べる。明らかに道交法違反だ。今思えばよくそんな超法規的な措置がとれたものだ。

体育の名物教員は、ミスがあれば肌が赤くなるほど生徒の足をひっぱたく。今ではとても許されない、しかし当時はあたりまえの指導法で、グレかかる中学生たちを押さえこむ。恐れられたが、決して嫌われてはいない腕力派教師だった。

○上野の杜の不思議なカオス

学区域が谷中・根津・池之端・湯島・上野・御徒町界隈なので、谷中銀座商店街やアメヤ横町の子、暴力団の子、子爵の子、在日の子、俳優・落語家の子、寺町らしく寺院の子などじつに多彩だった。

下町の悪ガキがいる一方、わざわざ千葉や茨城の遠方から常磐線で通う優等生もいる。いろんな子どもたちが混在。なんでもありの、不思議なカオスを形成する中学だった。

団体生活が苦手な私にとって学校生活は明るいものではなかったが、部活(バレーボール)の練習には打ちこんだ。9人制から6人制に切り替わる直前の時代。

この年、“鬼の大松”(大松博文)率いる女子代表(ニチボー貝塚)が世界選手権で2位に。列島はバレーボールブームに沸いた。

中学生たちは、コンクリートだった校庭にネットを張った簡易コートで回転レシーブをしていた。今振り返れば、硬いコンクリート上でよくできたものだ。ハーフセンターというポジションで恥ずかしながらキャプテンを務めていたので、神田小川町にある美津濃(現ミズノ)まで、臙脂色のユニフォームの発注に出かけたこともあった。

○梅雨の季節 「アカシアの雨がやむとき」

年は1960年。「安保闘争」(日米安全保障条約改定に反対する闘争)が盛りあがり、国会前で警官隊との衝突で女子学生が亡くなる事件も起こる。白黒テレビの映像は、集団がぶつかりあう、社会が抱える問題の重さを子ども心に伝えた。

梅雨の街には、西田佐知子「アカシアの雨がやむとき」の歌が流れ始めていた。

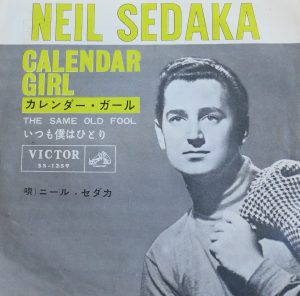

プレハブ校舎時代、当時のヒットチャートを賑わわせていたのは、ニール・セダカやポール・アンカ、パット・ブーン、そしてエルヴィス・プレスリーらアメリカのポップスで、ラジオの音楽番組を席巻していた。

いや、アメリカだけではない、イタリアのカンツォーネ、フランスのシャンソン、欧米の映画音楽、ハワイアン、メキシコ系ラテン(トリオ・ロスパンチョス)、タンゴ、ファド(ポルトガル)、ヨーデル(スイス)など、世界のあちこちの様々な楽曲がヒットチャートや音楽番組を賑わわせていた。

それらの曲を、居間に置かれた古いラジオの前で、大ボリュームにはできないので身体をかがめて耳をそばだて、身体を揺すり、ときには指を鳴らしながら、毎週のヒット番組を通じて聴く。これが中学時代の姿だった。

◯デル・シャノンの登場!

「悲しき街角」に出逢ったのは、プレハブから脱出し、本校舎の教室に移った2年生のとき。

どこにでもある失恋歌にすぎないが、ラジオのヒットチャート登場で初めて知り、即座にわが心はわしづかみされた。

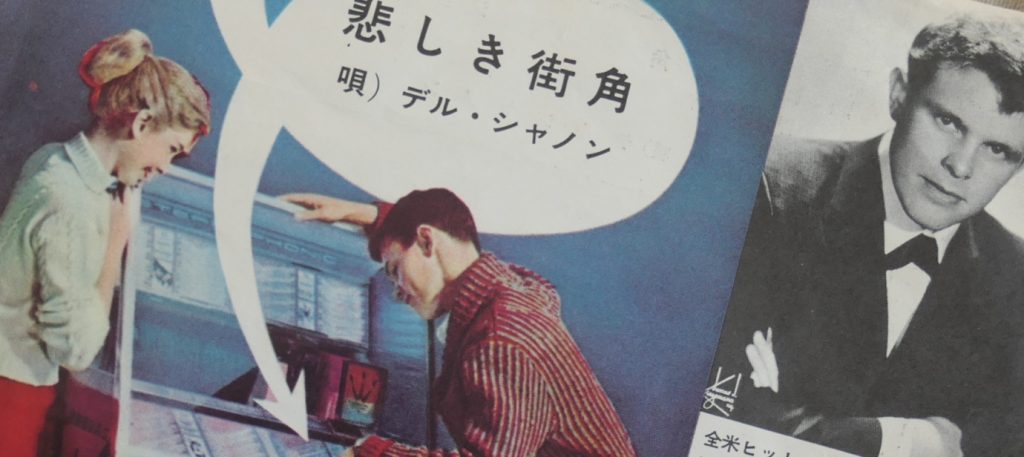

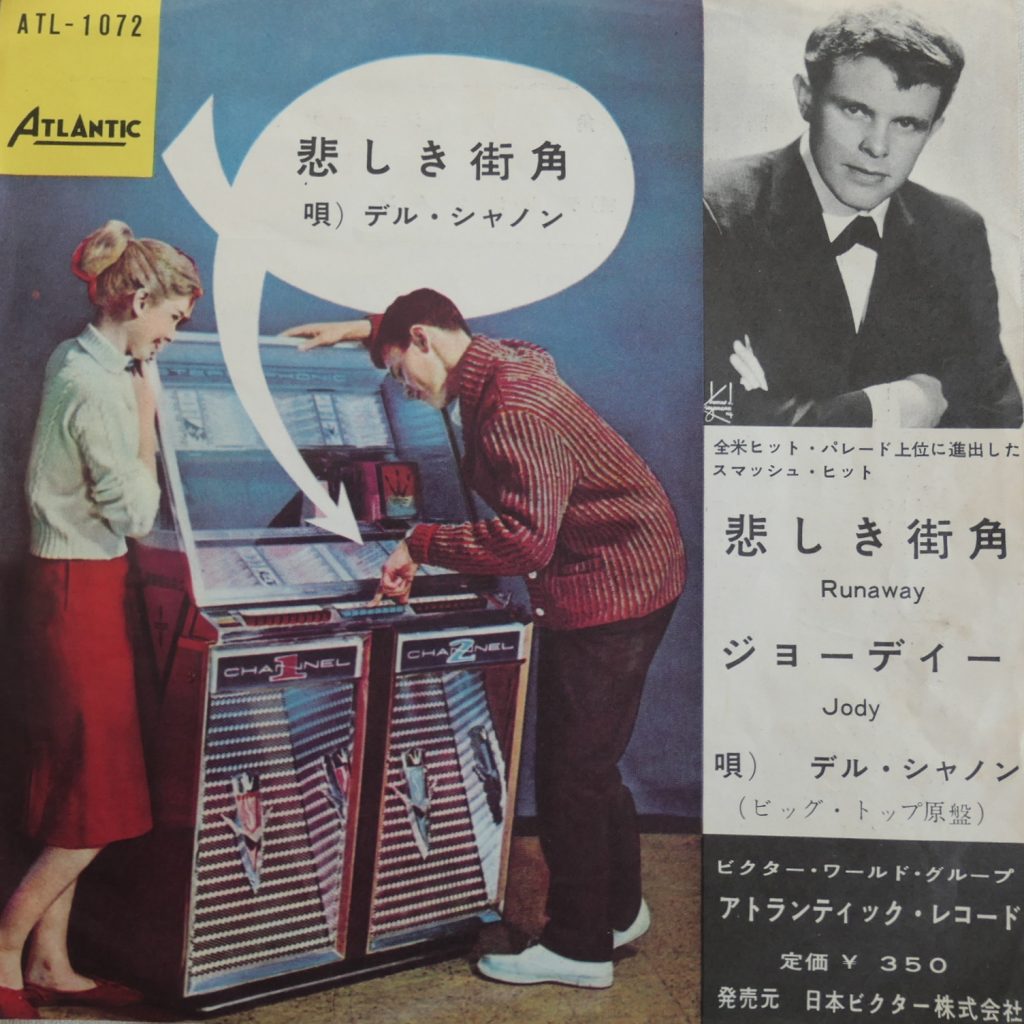

畏友の部屋に残されていたもの。

小林旭が好きだった彼も、

「悲しき街角」には惚れこんでいた

シンコペーションを強調し激しく叩きつけるリズム。叫びをストレートにぶつける歌声。

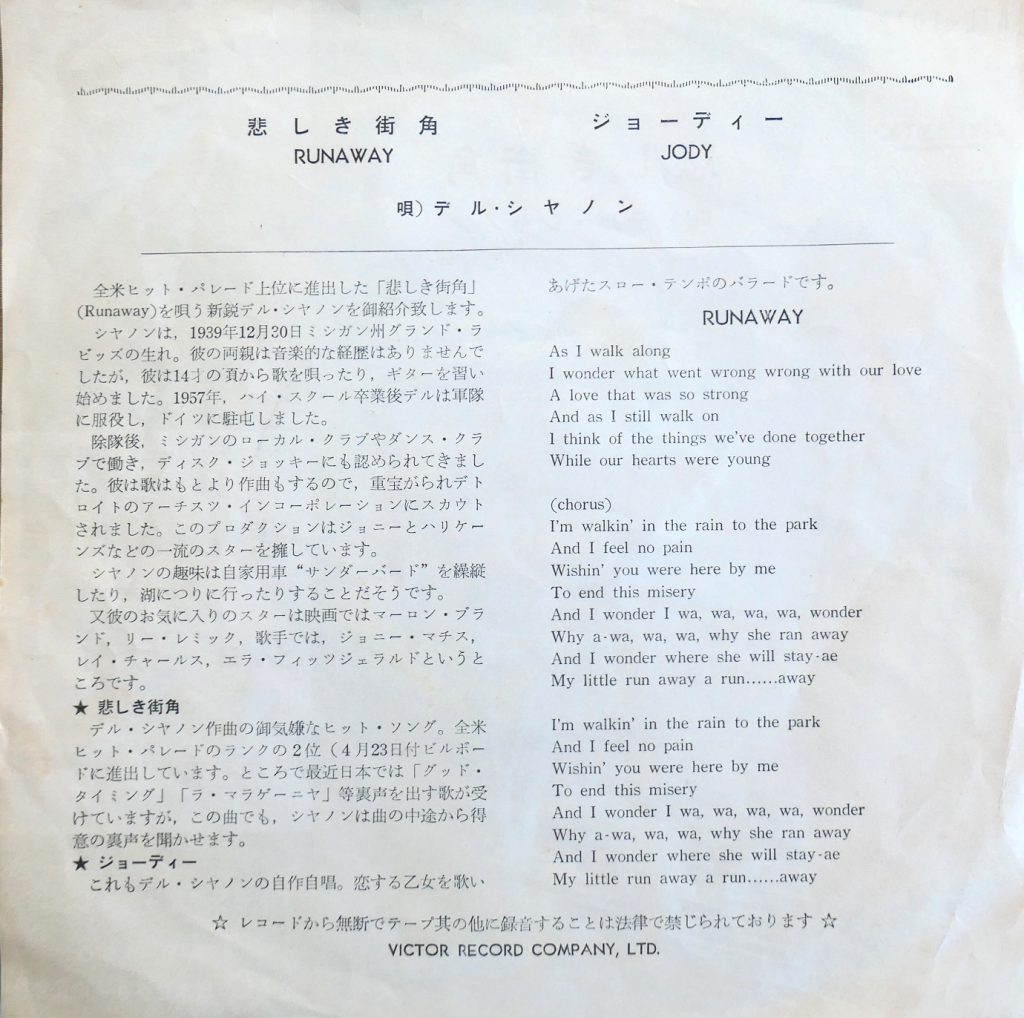

短調で始まり、展開部で長調に転じ、最高潮時には「wa、wa、wa、wa、wonder」と裏声が飛び出す。ファルセットなんていう言葉は知らなかったが、当時、ジミー・ジョーンズ「Good Timin'」(日本では坂本九「ステキなタイミング」)などでも巧みに使われていた。

間奏部で使われる電子キーボードのような独特の音(Musitronという楽器であることはあとで知った)も効果的だった。

それまでのニール・ゼダカやポールアンカ、プレスリーほど洗練されてはいないけれど、むしろ、当時の語彙を使えば「パンチ」が効いている。

海の向こうで誕生したばかりの、かつてない楽曲の出現を、海のこちら側のガキも、同時代として共有している。これこそ自分の歌だと直観し、初恋の心情と重ねた。

○差し出されたドーナツ盤のペラ紙

ある日の昼休み。2階の教室で窓の手すりに肘を置き、ひとりぼんやり校庭を眺めていると、級友のイトウ君が横に立った。

長めの髪を七三にきれいに分けて、お洒落で、育ちのよさを感じさせる彼が、ドーナッツ盤「悲しき街角」のジャケット代わりのペラ紙を差し出してくれた。表面はデル・シャノンの写真、裏面には英語の歌詞が載っている。わが家にレコード再生機がないことを知り、ペラ紙を貸してくれたのだ。

イトウ君は体育会系とは真逆で、もの静かで寡黙。馬鹿騒ぎに加わわらない。そんな彼と言葉を交わす機会はほとんどなかったけれど、「悲しき街角」の世界を密かに共有できるのはうれしいことだった。

当時のテレビでは「洋楽」の映像や情報はほとんど流れない。ラジオのヒット番組で情報を仕入れるくらいだったので、歌手デルシャノンの写真をみるのも初めてだった。

◯海の向こうから文化が輸入されると

この楽曲は、日米文化の違いも教えてくれた。

当時は、海外のヒット曲には必ず訳詞が付けられ、日本人歌手がその訳詞曲をテレビの歌番組で披露する。坂本九、飯田久彦、中尾ミエ、伊東ゆかり、九重佑三子らがその役割を担い、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの楽曲の日本語版を歌っていた。

「悲しき街角」は、飯田久彦さんが担当。

眉毛を上下させる飯田さんの唄いっぷりは独特だった(のちに、今世紀に入り還暦を過ぎた飯田さんにインタビューする機会があった。テイチクエンタテイメントの社長職に就いていた彼は、ビジネスマンに変貌しスーツを着こなし、応接室で丁寧に対応してくださった)。

原曲の始まりはこうだ。

As I walk along I wonder

What went wrong with our love

Love that was so strong

同じ部分が訳詞ではこうなる(訳詞=漣健児)。

街角で別れた

あの娘(こ)はいま

どこにいる

当時の私は、日本語版が出ると、原曲との違いに驚き、がっかりさせられたものだ。それは飯田さんの責任ではない。日本語化されると、発音・発声の違いもあるだろう。リズム、躍動感が薄れ、穏やかになる。ずいぶんマイルドな歌謡曲に変貌してしまう。文化の圧倒的な違いをまざまざと感じて、とても日本語版には入れこめなかった。

イタリア語曲の場合はあまり異和を感じないが、英米のそれが日本語化されると、おしなべて、激しいリズムは落ち着き、シャウトする声は穏やかになり、すべてが円やかに変わる。海外文化がこの国に輸入されると、大なり小なりこうした変形・加工が施されてしまうのだな、と子どもなりにがっかりした。それが輸入文化というものだ。

けれども、例外がなかったわけではない。コニー・フランシスが歌う「ヴァケイション」の日本語版を歌った、初期・弘田三枝子さんは、パンチを効かせる歌唱で、コニー・フランシスとは違う、独特な魅力を放っていた。

日本のオリジナル楽曲もけっして負けてはいなかった。たとえば、作曲家中村八大さんは当時、名曲をたくさん提供してくれた。「上を向いて歩こう」(のちにアメリカのビルボードで「SUKIYAKI」として1位獲得)や「遠くへ行きたい」、「黒い花びら」、「黄昏のビギン」など……。

○「アメリカ」への屈折する心情

「悲しき街角」はじめアメリカの楽曲にずいぶん入れこみ、その日本語盤にはがっかりさせられたが、海の向こうのアメリカ合衆国という大国を、ただ憧れだけで素晴らしいと絶賛していたわけではない。

小学生時代にアメリカのホームドラマ「パパは何でも知っている」や「名犬ラッシー」などで、アメリカ中流家庭をまぶしく観ていた。広い家と緑の芝生、明るい室内、巨大な冷蔵庫、お洒落なママ……。

しかし、映画「ウエスト・サイド物語」(日本公開1960年末)などで、アメリカが抱える問題も徐々に垣間見る。

大好きだった西部劇からも学んだ。西部開拓のドラマでは、土着の人びとが悪者にされ、排除され、囲いこみを強いられていることにも気づかされる。奴隷制も厳然とある。

1960年末に日本公開された劇場映画「アラモ」。ジョン・ウェインやリチャード・ウィドマークが好演。強力なメキシコ軍相手に、劣勢だが決死の覚悟で闘うテキサス独立派のアラモ砦をめぐる攻防が描かれていた。勇敢で悲愴な闘いと結末は、ディミトリー・ティオムキンの音楽で否が応でも盛りあげられた。挿入歌「遙かなるアラモ」も、ブラザース・フォー独特のハーモニーで大ヒットした。

ただ、映画を観終わり、少しずつ疑問が芽生えてきた。アラモ砦の闘いそのものの背景をさぐると、闘った相手(メキシコ軍側)を悪とばかりはとても言えない。

また、社会を見るとき、為政者層と庶民層という二重の視線も子ども心に生まれる。そうした視線からみれば、アメリカには愛すべきところも、そうでないところもある。政府(国家)と人民(庶民)を同一視はできない。そんなことも少年なりに学び始める。

のちに1968年をピークとする全共闘運動を、たとえば批評家の内田樹氏はどこかで、若者たちの「反米愛国」運動だったと規定しているが、それは明らかに誤解だ。米国政府のベトナム戦争介入には断乎反対したけれども、同時に反戦運動をより切実に叫ぶアメリカの若者たち(さらに世界の若者たち)との連帯を強める、そういう姿勢を日本の若者たちもとっていたのだから(ごく一部に「反米愛国」を掲げる政治党派もあったけれど)。

時代は変わった。今日のアメリカはもっと病んでいる。「自由」は露骨に「恣意」に変わってしまった。修復が不可能にみえるほど深刻な分断を抱えている。嘆息せざるをえない。

○「街角」シリーズ3部作

本題から外れてしまった。「悲しき街角」の原題は「Runaway」。しかし、なぜかタイトルには「悲しき」が付けられた。

当時、「悲しき」という形容詞が、外来曲のタイトルによく登場した。ヘレン・シャピロの「悲しき片思い」、キャシー・リンデンの「悲しき16才」、カスケーズの「悲しき雨音」など。そう、中東の民謡をアレンジした「悲しき六十才」なんてのもあった。おいおい60歳かよ、と思ったけれど、いまではその年齢さえ、とうに超えている。

タイトルに「悲しき」と付ければヒットする……そんな状況だった。当時の日本の少年少女たちは、「悲しさ」「哀しさ」に飢えていたのだろうか。

「街角」も原詩とは関係ない。なぜタイトルに入ったのか。当時、「街角」という言葉には、少しお洒落な響きが感じられた。そこは少年と少女が出会う場であり、また、恋人を見失う場でもあったからだろうか。

デル・シャノンは、「悲しき街角」(Runaway)の大ヒットに続き、「花咲く街角」(Hats Off to Larry)、「さらば街角」(So Long, Baby)と、矢継ぎ早に新曲をリリースした。いわゆる「街角」シリーズだが、原題とは関係のないこのシリーズ名も、日本側の販売戦略で付けられたもの。

○ビートルズの登場

2作目「花咲く街角」もよかった。けれども、3作目「さらば街角」では、パワーが落ちてきた。デル・シャノンのファンとしてもそうした印象は拭えなかった。

「さらば街角」のころになると、イギリスの方から新しいうねりが起こり始めていた。リバプールで生まれたビートルズがヒットチャートに登場。次第に上位を占めるようになる。

ビートルズだけではない。ローリング・ストーンズはじめグループによる楽曲が多くなる。そして、わがデル・シャノンの名は、海のこちら側には次第に届かなくなってしまった。だから当時の私にとって、ビートルズの出現は決して愉快なものではなかった。

青春期に深く刻まれた受感を消すことはむずかしい。だれもが、その時代に入れこんだ楽曲を絶対化するものだ。苦いような甘いような、切実で傷ついてばかりの青春が、そこに凝縮されている。

「悲しき街角」は今も、うぶな少年時代に出逢った絶対的な楽曲として生き続けている。

今日ではYouTubeでデル・シャノンが「悲しき街角」を歌うライブシーンを見られる。びっくりだ。映像に見入っていると、ドーナツ盤のペラ紙を貸してくれた、もの静かなイトウ君のことを想い出す。