江藤淳と上野千鶴子――「近代家族」を呪う兄と妹

~近代家族の終焉という捏造①~

【「父の不在」「母の崩壊」】

【『抱擁家族』は時代の象徴だろうか】

【「終焉」を宣言しても「家族は必要」という論の破綻】

江藤淳は、近代が招いた“父の不在”を嘆き、“母の崩壊”という喪失に耐えることを「成熟」と呼んだ。

上野千鶴子は、江藤の論に飛びつき、さらに歩を進め、近代家族の「終焉」を宣言した。

2人は「近代家族」終焉への歌を、あたかも兄と妹のように輪唱した。だが、その歌はともに近代主義的思考構造に依拠したもので、列島の生活者のこころに響いたとはいいがたい。

近代家族はほんとうに「終焉」したのか。問われているのは何だろうか。

○性懲りもなく

わたしたちは近代家族の中で生まれ育ち、性懲りもなく家族を作り続けてきました。その「近代家族」の機微を論じたのが、『成熟と喪失』です。

(上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』)

ずいぶんなものいいだな、と感じる。「性懲りもなく」とは、同じ過ちを反省して改めることもなく、ということ。人々は過ちを何度も繰り返しても、学習すらせず家族を作ってきた愚か者ということになる。そう蔑まされる。書き手は本音を吐いたのだろう。

文芸批評家江藤淳(1932~1999年)は『成熟と喪失』で、「母の崩壊」と「父の不在」による近代家族と社会の危機を憂いた。その単行本を文庫化するにあたり、解説を社会学者上野千鶴子(1948~)に指名した。すると上野は原稿依頼に応え、家族の物語の耐用年数も尽きたようにみえるとし、「近代家族の終焉」を結論づけた。

では、「近代家族」はほんとうに「終焉」を迎えたのだろうか。愚かな営みとして、侮蔑され、歴史の屑籠に投げ捨てられるべきものなのだろうか。今日の家族はその残骸にすぎないのだろうか。

○近代家族とは?

まず「近代家族」とは何か。上野氏は『近代家族の成立と終焉』のなかでは、もはや家族が実体的な自然性を失ってしまったのだから、人それぞれが「ファミリィ・アイデンティティ」を抱けばそれが家族だとする。それ以上自らはっきりと定義していないが、他の学者らのことばをいくつか引いている。「婚姻家族」、「単婚家族」、「性的家族」、「ジェンダー家族」など。ざっくり核家族と言い換えられよう。

彼女の別の書『家父長制と資本制』(単行本1990年、文庫2009年)では、「夫婦と子どもから成り、しかもその中で『性的役割分担』が行なわれている」のを「近代家族」としている。

私なりにいえば、近代家族とは、惹かれあい営みをともにすることになった「対」を指す。別れれば、あるいは死別すれば解体する。子が生まれれば、対(あるいは片親)と子のあいだでも家族が形成される。そして子が巣立てば薄れて解体に進む(血縁関係は残るにしても)。近代家族とはそれ以上でもそれ以下でもない、と思う。

対をつくることも、つくらないことも自由だ。子をつくることも、つくらないことも自由だ。欲しても子ができないこともある。すべて等価である。しかし、対をつくることを、子をつくることを嗤うことが許されるのだろうか。

私は、家族を倫理主義的な共同体ととらえ、上位共同体である国家に従属させようとする論に与するものではない。

しかし、家族をつくることに唾する論とは対峙せざるをえない。

「父の不在」「母の崩壊]

○家族とは責任、倫理、契約に基づく秩序体系?

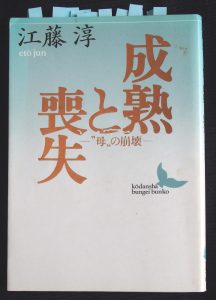

江藤淳『成熟と喪失』が上梓されたのは1967年(文庫化は1993年)。「〝母〟の崩壊」と副題が付いている。

30歳を迎える直前の1962年、留学のためアメリカに渡った彼は、留学先と日本の社会・文化の違いに愕然とさせられた。

彼が渡米する少し前、小学生だった私は、家に入ったばかりの白黒テレビで、アメリカのホームドラマ「パパはなんでも知っている」や「名犬ラッシー」を眩しさと憧れで口をぼかんと開けて見入っていたが、その国について江藤は「この国では他人の好意というものを前提にしていたら、話ははじまらない」と厳しい現実、「適者生存の論理」を身に染みて体験していた(『アメリカと私』)。

(『われらの文学』

(撮影=野上透)から)

帰国した彼は、放浪するカウボーイ型文化と、農民的・定住的文化という、ずいぶんと定型的な対置を提示する。当然、前者はアメリカを、後者は日本を指す(『成熟と喪失』)。

米国の青年の大部分は、「母親に拒否されたという心の傷を負っている」。ところが、もともと日本では、母と息子の粘着性の高い関係があった。「米国の母子の疎隔ぶり」とは好対照だ(同前)。

氏にあっては、家族とは倫理を支えとする「社会」であるべきで、「自然」(母子の密着)ではあってはならない。社会と自然は対立関係にある。

氏の躓きの原因はたぶんこうした把握にあり、彼の知的営為を生涯覆っているようにみえる。それは彼が4歳のとき、母を喪ったことと深く関係しているのかもしれない。

「社会」は「父」であるような「神」の下にしか構成されない。つまり「責任」と「倫理」と「契約」の上に成立する秩序は、「父」である「神」の視線の下にしか生まれない。

(江藤淳『成熟と喪失』)

家族とは、父・神という絶対者と向き合う「個」が、責任、倫理、契約に基づく「社会」であるべきだ。「各々が『役割』をあたえられるような秩序であり、禁止と限界によって支えられた体系である」。

○「父」の不在 超越観念の瓦解

ところが今日の日本社会は、倫理を司らねばならない父が不在になり、「自然状態」に堕してしまった。そう嘆く。「父の不在」とは、日本の社会から超越観念が瓦解したことを示す。

氏からみれば、戦後の日本、家族は、とても「社会」とは呼べないことになる。このとき、明治期にはまだ「社会」と呼べる実態があった、そう江藤氏は思念する。例証として、夏目漱石という知識人の倫理性を挙げる。

○ないものねだりの恨み歌

『成熟と喪失』における江藤さんの戦後社会、戦後家族論に、私は同意しがたい。

古代ギリシャ哲学(プラトン)とキリスト教が融合して、2000年をかけて構築された西欧的思考(超越する絶体神、そのもとで構築された近代的主観、つまり個)の視点に立って、日本列島の人々に、絶体神や超越性の欠如、さらに近代的主観の未確立を嘆くことが、そもそも妥当な作業なのだろうか。

日本と欧米を比べ、列島文化の負性を明らかにする意義は十分ある。自らの負性を冷静に直視することは、つねに求められる大切な作業だ。驕って排外的ナショナリズム(“アメリカ”、“都民”、“日本人”などを掲げるファースト主義)に陥らないためにも。

だが、日本の現実を嘆き貶すとき、自らがどこに依拠して論を展開するのか、そしてそれが「普遍的」であるのかどうか、自覚的であるべきだ。

日本列島の人々に「超越」的なものを求めるのは土台無理な話だ。列島にもともとなかったもの(絶対者)をあたかも存在したかのように措定し、それが崩れ不在となったとみなし、現実を嘆く。それはいわば「ないものねだりの恨み歌」にすぎない。

少なくとも『成熟と喪失』における江藤氏は、野口武彦そして先崎彰容がいう「西側」(かつては中国(儒学)、近代以降は西欧の知)を基準とし、列島文化をそれより劣るとみなして、家族論を材料にして裁断しているのにすぎない。

ところが上野氏は、評論家江藤淳を「戦後批評の正嫡」ともちあげ、自らも同じように日本の風景を批評し、裁断することになる。

○列島の文化と社会を見間違える

しかし占領が法的に終結したとき、日本人にはもう「父」はどこにもいなかった。そこには超越的なもの、「天」にかわるべきものはまったく不在であった。……。さきほどいったように、今や日本人には「父」もなければ「母」もいない。そこでは人工的な環境だけが日に日に拡大されて、人々を生きながら枯死させて行くだけである。

(『成熟と喪失』)。

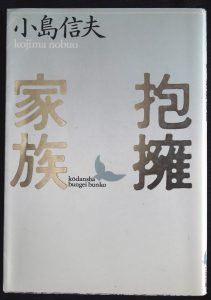

戦後に登場した「第三の新人」らの作品(『抱擁家族』『海辺の光景』など)を通じて、氏は「〝母〟の崩壊と、〝父〟の不在」という現象を指摘した。社会・家族から倫理や道徳は失せ、近代的な人工物だけが広がる。

ちなみに、こんなふうに現状を「喪失」や「堕落」ととらえ叩き嘆く論は、私が子どものころから、いや少なくとも近代以降ずうっと巷に溢れる思考スタイルである。たとえば三島由紀夫の「檄」も同じ構造下に置かれる。さらに「世も末」の末法思想にまで遡ることができるかもしれない。

繰り返すが、近現代に限らず、もともと日本列島には父=超越神なんてなかった。一神教的世界とは無縁でありつづけてきた。ところが、近代に入ると、欧米列強への対抗から天皇を奉じてそこに絶対化の根拠を求めたが、そもそも一神教的土台がないだけに、宗教的王権(天皇)の政治的絶対化という、とんでもない観念の転倒をやらかしてしまった。

列島の人々の生活を支えてきたのは、超越神に規定された倫理ではなく、「ある」ということ(存在の生成)を「ありがたい」と受けとめる存在観に根ざす心情と習俗である。もちろんここに負性も内包されていることは申すまでもない。

○「母」の崩壊

「父」の不在に対して、「母」はどうか。

小島信夫『抱擁家族』をなぞれば、近代の「母」(実際は妻)が誘惑されるのは「近代」という「楽園」(たとえば「プール」や「芝生」)であって、もはや夫にとっての「母」の役割を演じることにはない。自分の青春を犠牲にして、夫の「母」の役割を演じること(母子密着の世界)は「楽園」をもたらしはしない、と自覚している。

「近代」こそ彼女の青春であり、「美しい王子」である。「母」(妻)は、「近代」による「解放」のなかにこそ「楽園」(の幻想)を見ていたい。夫が妻に「母」の影を求めても、それはもはや叶わない。

そうだろう。戦後民主主義のもとで、だれもが個の自由な権利を行使できるようになり、選択肢も増えれば、当然「妻」は「夫」の「母」の役回りにうんざりする。その権利行使をさらに進めれば、「子」の「母」の役に振り回されることすら避けたい(今日の少子化の遠因のひとつともなる)。こうした事態を、エマニュエル・トッドは女性の「識字率」とつながっているとみた。

こうして、江藤がかつてあると思いなした「濃密な母子関係」(農耕文化)すら崩れ、「母」は崩壊し、近代家族は危機を迎える。

○「近代家族」に唾する兄と妹 ~江藤淳と上野千鶴子~

江藤氏によれば、日本は農民社会であるゆえ、「農民的・定住者的な感情」にとらわれ、それが「日本の母と息子の粘着性の高い関係」をもたらした。ところが近代がそうした母子関係を壊した。

一方上野氏は逆に、「農民社会」では母親は労働に忙しいから子に無頓着で、「母子密着」など起こりようもなかったとする。母子密着が起きるのは、近代に入り、中産階級の間で「専業主婦」が生まれてからだが、同時に近代は女たちを解き放ち、「妻」や「母」であることもやめてしまった、とする。

母子密着をめぐる両者の分析は衝突しているのだが、近代化の進行が「母」(母性)を崩壊させ、父(という超越的なもの)の不在に追いこんだという総括では共通している。

「父の不在」(超越観念の瓦解)と「母の崩壊」(農耕文化の崩壊)――近代が家族の崩壊をもたらすとの認識を共有することで、2人は歳の離れた兄妹である。

○“よきもの”の括りだし

江藤はかつてあったと思いなす儒教倫理やカウボーイ的(一神教的)倫理を、「自然」を克服する“よきもの”として括りだし、上野は母子密着などなかったと、近代より前を暗に“よきもの”と括りだす。あたかも「伝統社会」には、威厳のある「父」が厳かに威光を輝かせて立ち、母子密着に陥ることなく、「子どもたちはたいして手もかからずに育ち上がる」よき社会が健在だった、というように。

それなのに、戦後日本の家族は、じつにだらしない、情けない家族になってしまったではないか。兄はこのようにして崩れ始めた近代家族を嘆き、妹はその終焉を宣言する。

兄は崩壊した「母」を生涯求め続け、家族へのこだわりを拭えなかったのに対し、妹はむしろ積極的に終焉を宣言し、家族を足蹴にし、いまだに近代家族に執着する生活者の愚かを嗤う。妹は家父長制を徹底して糾弾してきた(それは正しい)のに、父の権威が崩れれば、今度は家族自体を嗤う。

『抱擁家族』は時代の象徴だろうか

○『抱擁家族』 1960年代前半の家族像

兄と妹が論を裏づける格好のサンプルとして採りあげたのが、小島信夫『抱擁家族』だ。

小説『抱擁家族』が出版されたのは、敗戦後20年を経た1965年。もう半世紀以上前のことになる。

三輪家で夫であり父である俊介は45歳。大学講師兼外国文学翻訳家。妻の時子は、2つ年上の大柄な女で「専業主婦」。といっても、ほかに家事を担う家政婦(みちよ)がでんと構えている。時子は家事の多くを家政婦さんに委せているという意味で、「専業主婦」ともいいがたい。

息子良一は高校生。娘ノリ子は中学生。

こういう家族構成の中で作者小島は、夫であり父である俊介が滑稽な役割を演じる戦後家族の姿を笑劇風に巧みに描いている。読者は、家父長であろうとしてなれない俊介(夫、父)の振る舞いに苦笑せざるをえない。

そんな『抱擁家族』を、江藤は「倫理的関係」であることをやめてしまった戦後の家族風景をみごとに描いた文学作品と高く評価する。登場する「父」は倫理的な「父」ではなく、自然神的・肉感的なものにすぎない。言い換えれば、カウボーイ的ではなく「農民的」「定住者的」であり、そこに「自然神崇拝」の感情(西欧近代精神が蔑視するアニミズム)をうかがうことができる。見出された“父の不在”には、彼の留学体験が色濃く投影されていた。

続いて上野は、この4人家族に「恥ずかしい父」、「苛立つ母」、「不甲斐ない息子」、「不機嫌な娘」というレッテルを貼った(「付論 戦後批評の正嫡 江藤淳」、『近代家族の成立と終焉』所収)。

しかし、立ち止まってみたい。三輪家をもって「近代家族」の象徴といえるのだろうか。この家族の姿をもって「近代家族」が「終焉」を迎えたと宣言する上野の論は正しいのだろうか。

○近代家族と「伝統社会」の家族

上野氏は、近代家族が「恥ずかしい父」「苛立つ母」、「不甲斐ない息子」、「不機嫌な娘」で構成されているにもかかわらず、私たちはいまだに「性懲りもなく家族を作り続けて」いる、と呆れる。

それは暗に、近代前の家父長制「伝統社会」では、家族たちの姿が嘆かわしいものではなかった、とみていることになる。

彼女も江藤と同様、ここで観念的な括りだしを行っている。前近代には、近代の情けない家族とは異なる、立派な、あるいは美しい、少なくとも三輪家のように情けなくない家族像が輝いていたのだ、と。直接的ないいまわしはしないけれど、そう暗示している。

しかし近代前の、とりわけ上級層の「家」では、たとえば子は政略的に利用され、ときには「ないもの」と殺害されたり、座敷牢に生涯閉じこめられるような事態だってざらだった。その「家」制度的思考は戦後に至るも残り、「家柄」にこだわるゆえの悲喜劇は私の身近にもたくさんみられた。そういう「伝統社会」の実態に、兄と妹は目を向けない。

上野氏のレッテル貼り手法を借用すれば、近代前の家族像だって、次のように想像することができる。

たとえば、「“家”の光を背景に虚勢を張り、家族を虐め抑えつけることにしかアイデンティティを見出せない貧相な父」、「“家”の重みに押しつぶされやつれる母(もしかすると、夫にへりくだる姿勢をみせておきながら、じつは掌の上で夫を踊らせ、ほくそ笑む老獪な母)」、「親のスネをかじりながら放蕩を繰り返す息子」、「儒教倫理を足蹴にして遊びまくる娘」という像だって思い浮かべることができる。彼女が近代家族に貼り付けたレッテルと、五十歩百歩だといえなくもないはずだ。

日本の近代家族を呪いたい知識人兄妹が、『抱擁家族』などを題材に近代家族の崩壊を語るとき、家父長制が支配する「伝統社会」に、“健全”な像を理想として括りだす結果になっている。

兄妹は、近代家族以前の「家」制度がその維持のために、どれだけ「個」に犠牲を強い、いのちの誕生の可否すら家柄護持最優先で処理してきた歴史をあえて視線の外に置いて、かつての「父」の不在と「母」の崩壊を嘆く。

○三輪家と私の家

『抱擁家族』の三輪家が近代家族を象徴する典型とはいいがたい一例を示してみよう。

1960年代前半のこの家族と、時代年齢的にほぼ合致するのが、私の家族だ。

わが家の親は共働き(当時のことばを用いれば「共稼ぎ」)で、子どもが3人。戦後急遽建てられたモルタル造りの共同住宅は、6畳、4畳半に小さな台所が付くだけ。もちろん三輪家のような家政婦さんなんてまったく考えられない庶民の家庭だ。

夕暮れ、小学校で働く母が保育園に児童を迎えに来る順番はいつも私が最後というほど、母は労働に追われていた。江藤が観念世界で想定する、農民的・定住者的社会に特有とする「母子密着」、あるいは反対に上野が専業主婦の誕生とともに生まれたとみなす「母子密着」など形成される余地もない。熱をだして小学校を休む私に親や誰かが付き添うわけでもなく、ひとりでただ布団に入り天井を見あげて耐えるだけだった。

といって、母の愛が薄かったなどと思ったことはない。職場と保育園、自宅を都電経由でいつも小走りで往復して、こなすべき役割を果たす母の姿に、情愛、そして人生というものを教えられ、私は育った。

上野さんは、『抱擁家族』の三輪時子を「苛立つ母」としている。

だが、たとえば私の母は、不満を家族や他者にぶつける「苛立つ母」ではなかった。たしかに大いに「耐える母」ではあったが、不満を未来を切り拓く力に変えていた。多くの家庭と同様、「家政婦さん付きの専業主婦」三輪時子とはまったくの別世界を生きていた。

○「不甲斐ない息子」が「怒れる若者」に

「不甲斐ない息子」である良一。彼はもしかすると、数年後の1960年代後半、「怒れる若者」に変貌し、全共闘運動に参加し、「恥ずかしい父」(現実にはむしろ家父長的父が多く存在した)を家庭内で激しく突きあげた、かもしれない。「不機嫌な娘」である妹ノリ子もまた、兄に刺激され、上野さんのように学園のバリケードの中に入った、かもしれない。

現に私は、60年代後半「怒れる若者」の末端に位置した。そればかりか、その潮が社会的には一気に退いてしまった1970年代に入ってから出版界で労働争議を担わざるをえなくなり、職場で築いたバリケード内で泊まりこみ生活を送る羽目になった。愚直(原則的)に闘ったばかりに、周囲を見渡せばいつの間にか労働運動の最前線に立たされ、後ろを振り返れば仲間はすでにまばらとなり、本庁公安2課のマークに遭い、組織が刑事弾圧をくらう事態にまでなった。

○「苛立つ母」「おろおろする母」ではなかった

私服刑事が、私の不在を狙い、平日の昼間わざわざ自宅までやって来る。いやがらせで圧力をかけるためだ。しかし、同居する母は、夜帰宅した息子に「警察が来たよ」と淡々と語り、動じる様子も、息子の闘いを縛ろうとすることもなかった。

いや、動揺しないはずがない。しかし、そういう感情を抑えていた。「母」と自立した「子」の間で、母は「母子密着」を嫌ったし、こちらも同じだった。少なくとも母は、「苛立つ母」でも、「おろおろする母」でもなく、肝が据わっていた。

「母」を比べるだけでも、三輪家と私の家は大違いだったといえる(その結果、息子のできばえがよかったのかと問われれば、それはまた別の話だが……)。

※体験した1970年代の10年争議については、『村上春樹と小阪修平の1968年』や『青春えれじい 解放区編』に記した。

○三輪家を近代家族の象徴とみなせるか

他方、類似点も否定はしない。三輪家と同じように、私の親も1960年代前半、都内下町から郊外私鉄沿線の借地に小さな家を建てた。和風ではなく、近代風(といっても今日どこでもふつうにみられるスタイル)の家だった。マンモス団地も近郊に次々誕生する。それはたしかに戦後の1960年代、70年代を象徴するマイホーム風景といえる。わが家の場合、親が「共稼ぎ」だから借地とはいえ、一戸建てが可能だったのだろう。

けれど、家政婦さんなんていないし、自前の「プール」や「セントラルヒーティング」など選択肢に浮上させること自体、まったくありえない。三輪家は当時のことばを使えばプチ・ブルジョアに属する。

わが家を多数だと主張する気はないが、同じように三輪家もまた多数とはいいがたい。三輪家と構成メンバーのありようを近代家族の象徴と呼ぶことはとてもむずかしい。

それでも、家族を拘束する家父長制的な「家」の力が戦後に弱まってきたのだから、三輪家を象徴とはいわないまでも、時代の先駆け的な家族の一例とみなすことに、無理に反論するつもりはない。「父」の権威が失墜し、「母」が「母」や「妻」の役割だけに甘んじない時代になったとは概括的にいえる。

だた、それが「近代家族」の「終焉」論に結びつけられるかといえば、それは強引にすぎる。

終焉を宣言しても「家族は必要」という論の破綻

○「性懲りもない」愚かな大衆のこころを問わない

上野氏は前述したように、「没後二〇年 江藤淳展」の記念講演で、三輪家メンバーを「恥ずかしい父」、「苛立つ母」、「不甲斐ない息子」、「不機嫌な娘」とレッテルを貼ったあと、これを「戦後家族の典型」とし、「ほんとうに困ったものです」と聴衆の笑いを誘った。講演会での発言だから、聴く人のこころを惹くことばを発する傾向が強くなることは割り引くけれど、近代家族に唾したい想いの表れでもあろう。「性懲りもなく」近代家族を作りつづけてきた庶民の愚かさへの嘲笑だ。

しかし、賢い知識人であるならば、彼女からみれば愚かなことを生活者がなぜ「性懲りもなく」繰り返すのか、そのこころを問うてもよいのではないか。そこを切開することが求められているのではないか。

彼女はそれに正面から対峙する作業を放棄し、支配層、あるいは男によってつくられた「愛のイデオロギー」装置に大衆・女性が無自覚に囚われているからだ、と切り捨てているようにみえる。マルクス主義フェミニズムの問題が潜むが、これは次の稿で考えてみる。

○「成熟」できなかった江藤淳

『成熟と喪失』における江藤淳は、父の不在と母の崩壊という耐えがたい現実に耐えることに「成熟」の倫理を求めた。

だが、彼の生涯を振り返ると、家族との関係を生活の織りなしの中に溶けこませて淡々と生きる道(生活者が辿る道)を見出せないままだったとみえる。「治者」であろうと願いながらも、しばしば相手に手を挙げてしまうというように、妻(母)との距離をうまくとれない、不器用なままだった。端的にいえば、憧れた「成熟」を手にできない甘える子の域を出なかった。晩年、闘病する妻の看取りを書いた『妻と私』を読み終えても、その評価は変わらない。生活ばかりではなく、文学的な成熟も見出しにくい。

そういう姿を、私は高みから批判したいのではない。だれもが「成熟」したとはいいがたいまま、怒りや憎しみ、哀しみ、軋み、空虚を対的世界で抱え、ときには爆発させ、関係を続けたり、解消したりしてきたのだから。

それでも、対的世界を求めたい、求めてしまい、対(家族)をつくるこころの動きを、「性懲りもない」と一笑に付し、「家族の耐用年数も尽きた」のに家族をつくる愚かを嗤う上野氏のような視線に、私は強い異和を覚える。

○終焉を唱えながら、家族に依存する上野

たしかに近代家族は、重い課題を抱えている。

「性革命は性と愛の分離、性と生殖の分離、結婚と性の分離等々を可能にした」(同前)。可能にした、というより、近代はそれらを一層露わにした。

さらに重い課題は、上野氏のことばを使えば、「ケア」の私事化だ。核家族となった近代家族は「ケア(子育てと介護――引用者註)の私事化という重すぎる積み荷を積んで出航したことで、早晩、座礁を運命づけられていたシステム」だとみなす。「座礁を運命づけられた」との断定を除けば、指摘のとおりと受けとめる。ゆえに、介護保険法の施行(2000年)は画期的だった。

では、近代家族の終焉を告げた上野氏は、その次をどう展望しているのだろうか。「ポスト近代家族」か、あるいは「ポスト家族」か、と問う。

ところが、結局のところ人が子を産み育てる制度は「家族以外に見当たらない」と断念している(『近代家族の成立と終焉』)。そして、子育てについて、「厖大な時間と金、エネルギーと感情を動員するプロセスは、あたかもそれが運命でなければ受け入れがたい、かのようだ」と嘆息している(同前)。

終焉を宣言しながらも、家族を否定できない(この点については、②で詳しく書く)。

氏は、「運命でなければ受け入れがたい」ようにみえる子育てを、古来、人々(母、父)が日々の生活の中で、「運命のごとく」というより、あたりまえのこととしてこなしてきた営為の内実には視線を向けない。

○倫理は天から降ってこない

家族が倫理の基礎として物語れる時代が終わり、「『家族の物語』の耐用年数も尽きた」と認識する上野氏は、「私たちは『新しい物語』(倫理)を編み出すことができるだろうか」と問いを提起しているが、前述したように答えは示さない(同前)。

これからどうすればよいのか。「そんなことは社会学者に聞かないで下さい(笑)。社会学者は分析までが仕事なのです。それから後は知ったことではありません」と回答を拒否している(付論 戦後批評の正嫡 江藤淳」 同前所収)。

そうか、「学者」であって「思想家」ではないと自己規定するなら、やむをえない。

たしかに家族を囲む状況は厳しさを増す。個の「自由」の追求に重きが置かれる今日、なにも家族(対)をつくらずとも、楽しくやっていける。いや、むしろ家族は「自由」追求にとって桎梏にほかならない、面倒だ、という風潮が広がる。むしろそういう風潮を上野さんは最高学府の社会学者として煽ってきた。

しかし、家族に倫理の起源を求めるのはもはや不可能とは、学者であっても暴論にすぎるだろう。

日本列島での倫理は、江藤淳がアメリカに見出したような、空や天(超越)から降ってくるのではないし、諸学やイデオロギーが製造し教育(啓蒙)するものでもない。いや、啓蒙の力は認めるし大切だが、基本はそこにない。いのちがともに「生きてある」という受けとめ(存在観)から、列島の倫理は育まれてきた。家族はその重要な場(関係)のひとつである。

○「負っている」という意識の欠如

西欧近代に生みだされた近代的主観(個)は、自由の追求・拡大を原理とし、自らの(生きる)根拠を自分自身に置くことこそ善とする。哲学者カントが道徳の根拠を自分自身の内部に求めたのもその一例だ。若き江藤氏がアメリカに渡り見出した「適者生存の論理」もその産物だ。

そこでは、自己が他者によって「支えられている」という受けとめが忘れられる。支えあっているという構造には目を向けない。言い換えると、いま「私」が「生きてあること」が、他者や社会、自然に「負っている」という意識が決定的に欠落している。

「人間が世界に真理を生みつけるのである」(アメリカ人哲学者ウイリアム・ジェームズ)とするプラグマティズムの思考は、今日のトランプ大統領の言論と政策にも見事に反映されている。そこに「負い目」など生まれようもない。いや、「負い目」をもつことは取引の「負け」を意味する。

上野氏の論も、西欧近代的思考の土俵を相対化する視線を内包していないから、列島人が抱く「負い目」意識には目を向けられない。つねに「負い目」なしの権利拡張論だ。その目には家族は桎梏と映る。

こういう家族蔑視論が列島の社会に好ましい影響を与えるとは思えない。

はじめに書いたように、私は家族を共同体として倫理主義的に絶対化するような「保守」系の考えに与するものではない。

他方、家族に怨念をもち、解体を促す知識人の家族終焉論にも与しない。

両者の主張は、互いに相手の論を増長させる結果を生む。ちょうど政治世界で左右それぞれの主張が相手を増長させてきたのと同じように。これらとは別の地平で、私は家族をみている。

家族は生まれては解体(死別・離別)し、また生まれる。「終焉」はない。そういう生成と消滅のドラマの場で、列島の心情と倫理の芽が育まれてきた。

○夕暮の保育園前で

人生百年時代を迎えつつある、そうだ。

すると、子育てはせいぜい20年前後。人生の5分の1にすぎない。

「厖大な時間と金、エネルギーと感情を動員するプロセス」と上野氏が表現する子育てを、当事者は必死で担うが、それはいのちをつなごうとするどんな生物も辿る自然過程であり、しかもあとで振り返れば百年人生の一部にすぎない。

黄昏時、スイミングに向かう途中、保育園の前を通る。

仕事に疲れたあと、園にわが子を迎えに来る若きお母さん、お父さんの姿を見かけると、「ごくろうさん」とつい声をかけたくなる。三四半世紀前の敗戦直後、幼児だった私を小走りで迎えに来る母の姿を重ねてしまうからだ。そこでは、かけがえのないいのちといのちの、こころの価値交換が行われている。

(→)

上野千鶴子と加藤登紀子の対論 その意外な結末

~近代家族の終焉という捏造②~