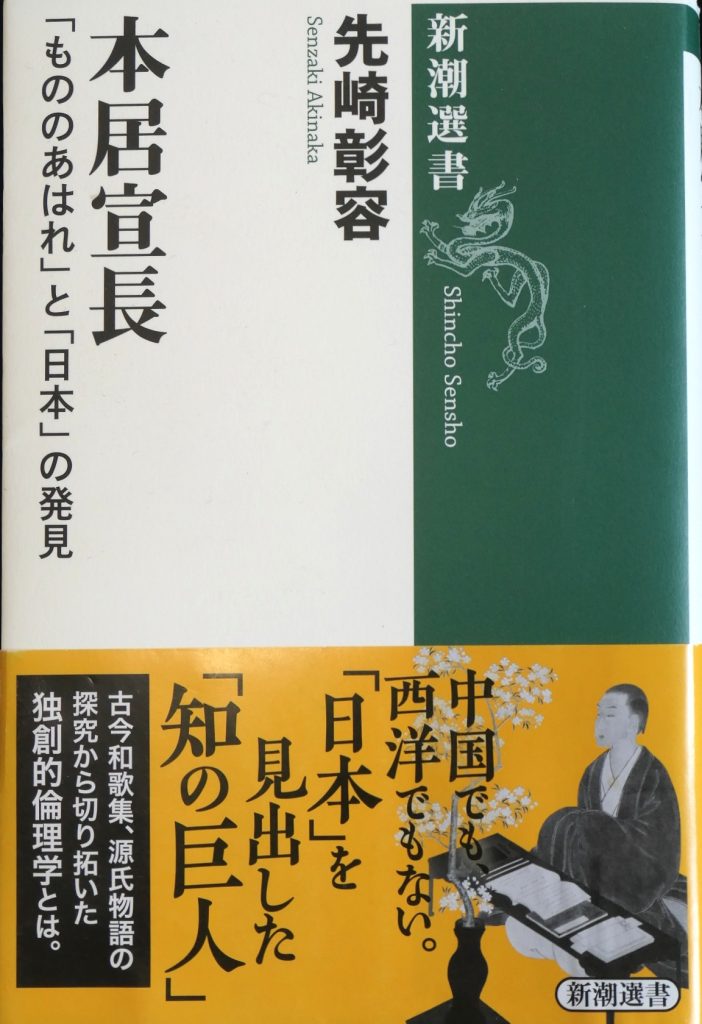

先崎彰容『本居宣長 ―「もののあはれ」と「日本」の発見―』 [書評]

「日本とは」「日本人とは」という問いは本居宣長を引き寄せる。

もののあわれ、色好み、人情、武士道、ナショナリズム……。これらを著者はどうとらえるのか。そして浮上する課題は?

○「本居宣長」という厄介

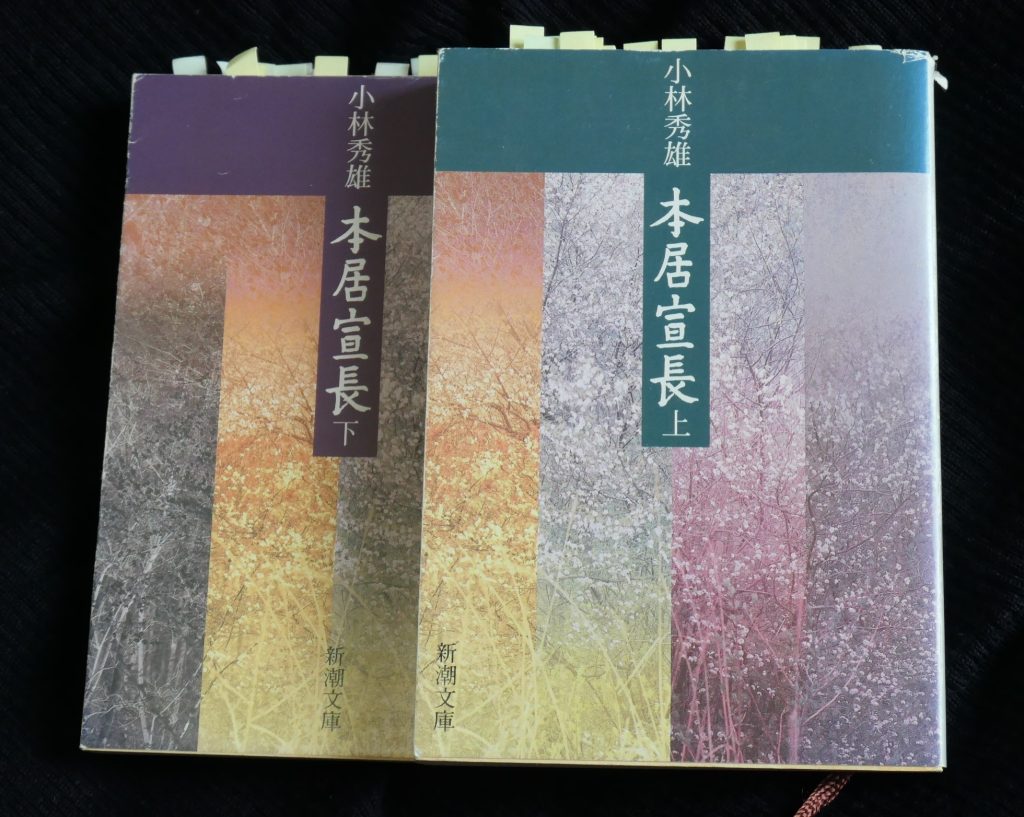

小林秀雄が文芸誌「新潮」に長年連載していた宣長論をまとめ、大著『本居宣長』として出版したのは、1977年10月のこと(「補記」は1982年刊)。

即座に厳しい反撃者が登場した。青年時代から「小林秀雄をずっと一所懸命追いかけてきた」と自認する吉本隆明である。2ヵ月足らずの翌78年「週刊読書人」新年号に批評が掲載された(のちに「付 『本居宣長』を読む」と題され、『悲劇の誕生』に収録)。

わたしは宣長にも、それに追従し「訓詁」する小林にも哀しい盲点をみつけだす。日本の学問、芸術がついにすわりよく落ち着いた果てにいつも陥るあの普遍的な迷妄の場所を感じる。そこは抽象・論理・原理を確立することのおそろしさに対する無知と軽蔑が眠っている墓地である。「凡庸」な歴史家たちや文学史家たちや文芸批評家たちが、ほんとうの意味で論理を軽蔑したあげく、原理的なものなしの経験や想像力のまにまに落ちてゆく誤謬・迷信・袋小路に小林も陥ち込んでいるとしかおもえない。

(吉本隆明「付 『本居宣長』を読む」)

敗戦後30年以上経った当時、吉本さんは、小林秀雄が「<戦後>の全歳月を<無化>したい」のではないか、と疑う。「小林の無意識の織りなす綾のうちに、営々たる、戦後の解放と営みを全否定しようとするモチーフが、あやしい光を曳いてゆくのをどうすることもできない」と(同前)。

行間には押さえがたい失望と怒りが溢れている。小林だけではない。宣長についても、その思想的悲劇は「無限否定の偏執と苛立ち」にあったと断じ、「宣長の迷蒙はどんなに長い射程をもっていることか」と嘆息を漏らしている。戦時中の保田與重郎、そして戦後の小林秀雄に至るまでを指している。たしかに、小林の『本居宣長』における盲点を突いていた。

岩波新書に『本居宣長』(子安宜邦著、1992年刊)という本がある。これが書かれるきっかけのひとつも、小林の『本居宣長』だ。

子安氏は、小林の宣長論が「宣長が近代日本にたえず再生する」一例とみなす。「日本とは」「日本人とは」という問いかけは、必ず宣長を再生させるとし、その危うさに警鐘を鳴らす。そこでは、『古事記伝』における宣長の論が「『皇大御国(すめらおおみくに)』についての新たな強力な言説」として批判される。狙いは、宣長「神話」の解体にあった。

近年になっても氏は、「宣長における<天皇語>ともいうべき言語の後世的成立」を厳しく批判している(『天皇論』)。

ところで、吉本と子安の両氏では、立場が異なるものの、小林が丁寧に追体験していた宣長の「あわれ・もののあわれをしる」論(以下、「あわれ」論とする)をほとんど採りあげないことでは共通している。子安氏の書名が『本居宣長』でありながら、「あわれ」論にまったく触れていないのは、異様ですらある。

そのことを、いまの私は不幸なことだと思う。じつは、吉本さんが晩年口にするようになった「存在の倫理」という概念は、私見では、「あわれ」論と水脈がつながっていると思うからだ。そして日本列島に長く育まれてきた「あわれ」こそ、新しいジャパノロジーを提起するために改めて評価されるべきだと思うからだ。

○「日本」の発見?

ことほどさように、本居宣長(1730~1801年)は、評価が両極端に分かれやすい文学者・思想家だ。

こうした中で昨年、先崎彰容『本居宣長 ―「もののあはれ」と「日本」の発見―』が出版され、私はすぐに手にした(もともと「ひらく」という雑誌に連載をしていたもの)。テレビやネットで接する語り口と姿勢に好ましいものを感じていた氏が、本居宣長、そして「あわれ」論とどう向きあっているのか、興味をもった。

子安氏は、「日本とは」「日本人とは」という問いかけは、必ず宣長を再生させると警鐘を鳴らしたが、本書ではサブタイトルに、まさに「『日本』の発見」とある。いったいどんな内容だろうか。

著者は「大学入学以来の三十年あまり、折に触れて宣長の文章に接してきた」という。感心するし、おそらく珍しいことだろう。

他方、これから本書について批評を試みる小生は、生きてきた年数こそずいぶんと多いけれど、長年、一介の労働者として24時間の生活を送りながら、なんとか25時間目を捻出し、西欧から日本列島に至るまで、書物を雑然と渉猟してきたにすぎない。その中のさらにほんのわずかな時間を本居宣長の書に割いてきただけで、先崎さんに比べれば時間やこだわりに雲泥の差があるのは承知している。だから、本書から教えられることは多い。

そう断ったうえで、あえて本書の課題に触れてみたい。

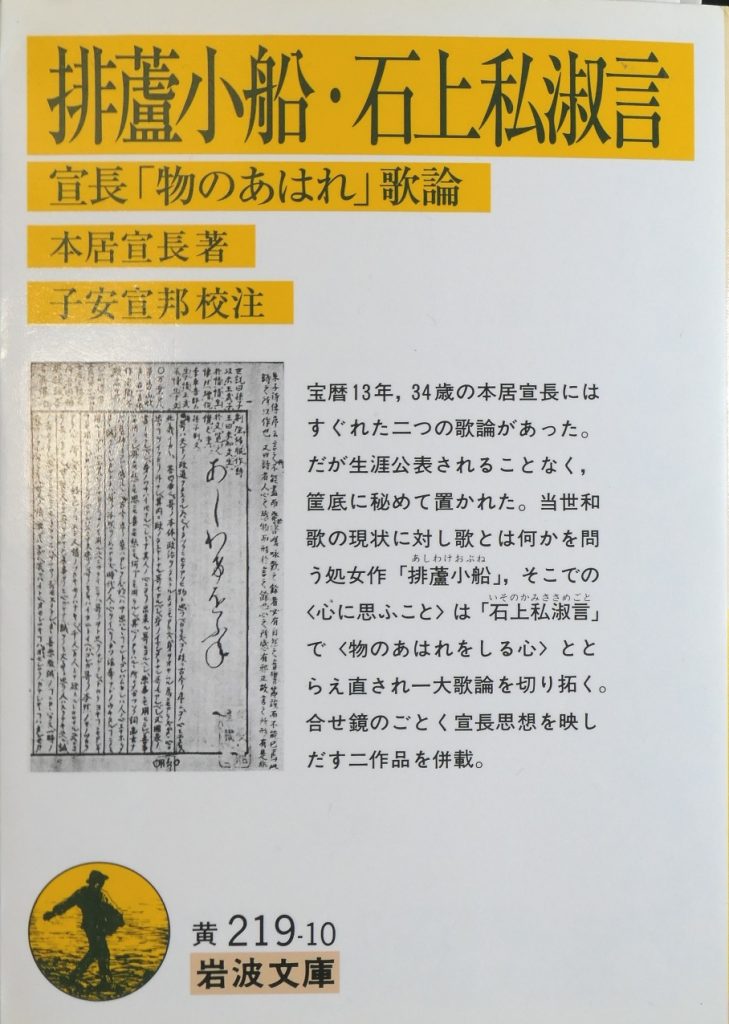

○「色好み」の肯定

この本では、宣長のなかでも、『排廬小舟』(あしわけおぶね)、『石上私淑言』(いそのかみささめごと)、『紫文要領』(しぶんようりょう)の3作が読解の中心となっている。宣長が30代半ばまで、人生の前半に記した書がおもに採りあげられる。「あわれ」論は、まさにこれら3作のなかで展開された。

著者は、宣長の生い立ちを丁寧に辿り、宣長の恋愛体験にも光を当てている。それは、「色好み」や男女の関係に重きを置く本書の特徴とつながる。

先崎さんは宣長に従い、天地万物、そして男女関係を含む私的な営みを肯定する。とくに、恋や「色好み」の世界に人間的関係の本質を見出そうとした。「もっとも日本人が興味を抱いてきたのが、『色好み』の人間関係なのである」(本書)と。この言い切りは大切なことだ。著者は宣長の論を「肯定と共感の倫理学」と呼んだ。

恋の歌に名歌が多いのは、人情が切ないからだ。たしかにそれはどんな社会でも貫かれてきた。21世紀の今日でも、歌謡の多くが恋唄で占められ、かつ愛唱され親しまれる。それは、宣長のことばを使えば「色好み」(好色)である。

儒教的世界は「性的関係を忌み嫌う倫理観」をもち、勧善懲悪を旨とする。儒教的人間関係とは「何事でも善悪是非を言い争い、真理を断定すること」(本書)である。要するにイデオロギー的世界である。それを宣長は「からごころ(漢意)」と呼んだ。

これに対して、宣長、そして先崎さんは、天地万物だけでなく、恋や男女関係、「色好み」の私的な営みの世界を肯定したい。じつに細かい一例を挙げれば、著者は若き宣長の恋愛体験に裏打ちされたであろうフレーズ「やむにしのびぬふかき情欲のあるものなれば」(『排廬小舟』)といった表現にまで視線を伸ばし、拾いあげている。

国学研究の分野に疎い私が手にする範囲では、こうした捉え方自体、学者のなかでは弾き出されやすいにちがいない。なぜなら彼らは「性的関係を忌み嫌う倫理観」を踏襲し、また「近代」を相対化する視線など持っていないからだ。先崎さんは奮闘している。

○「あわれ」論の救出

吉本・子安両氏はじめ多くの論者が無視、あるいは軽視してきた、宣長の「あわれ」論について、逆に先崎さんは正面から評価する。

宣長の「あわれ」論はずいぶんと誤解されてきた。「女々しい」とか「自己憐憫の感情」にすぎない、といった的外れの批判にしばしば晒されてきた。

安易な「あわれ」論批判のほとんどは、近代主義的、人間主義的な視点からなされている。自らの発想が近代の枠組に依拠していることを自覚しないまま、「あわれ」論は「主体性の欠如」などとみなされてきた。

それと比べれば、著者の「あわれ」論理解はずっとまともである。「近代」に無自覚な思考とは立場を異にする。近代を相対化する姿勢をもっている。

ただし、その掘り下げに不満がないわけではない。そのことに言及し始めると、ずいぶん話が広がってしまう。また、吉本さんが晩年口にし始めた「存在の倫理」とのつながりにも触れなければならない。

したがって、本格的な「あわれ」論は稿を改めることにしよう。

※ 「あわれ」「もののあわれ」論

男性的なもの 女性的なもの

○人情と武士道

先崎さんの宣長論を際立たせているのは、次のようなフレーズにある。

……宣長に独自なのは、武士道と「人情」の差を、男女の差として発見し、強調している点にある。契沖が発見した古代日本人のしなやかな男女関係は、宣長において「人情」論に発展し、女性的な生き方への共感に収れんされるのである。

そして、宣長が否定しているものを「男性的なもの」、肯定しているものを「女性的なもの」とあえて名づけて論を展開する。それが本書の大きな特色といえる。

たしかに宣長自身、人情について「はかなく児女子のやうなるかたなるもの」と書いている(『排廬小舟』)。

人情とは、もともと女や子どものこころのように、はかなく、たよりないもの。男らしく剛直できりっとしているものは、そもそも人情とは無縁なものだ、と。

こうしたことから、本書では、「人情」を女性的、「武士道」を男性的と表現する。弱々しさも抱えこむ人情の世界と、善悪を評価しあい、無限の対立を生みだすイデオロギー闘争の世界が対比されている。

○なぜ男性的・女性的にこだわったのか

では、宣長を論じるとき、こうして男性的、女性的と区分けするのは妥当なのだろうか。一時的な比喩として使うことはありうるとしても、概念としてこれを用いることができるのだろうか。

その問いに答えるまえに、なぜ著者があえて武士道を「男性的なるもの」、人情を「女性的なるもの」と性的に区分けする表現にこだわるのだろうか。

理由はいくつか考えられる。

まず端的に、「人情」と「武士道」を「女性的」と「男性的」と対置するのが、じつにわかりやすいからだろう。

また、日本の国家論(国家観)を「女性的なもの」(あるいは恋愛)から立ちのぼらせたいと願うからのようだ。これは重いテーマなので、後述する。

○上野千鶴子の「男性・ナショナリズム批判」

さらにもうひとつ、意図がうかがえる。

上野千鶴子氏の男性批判・ナショナリズム批判への応答である。

上野さんは何を問題にしていたのか(『近代家族の成立と終焉』)。

男性は儒教の超越的・父性的な原理、つまり天と国家を求めてやまない。それは戦死や自死を賛美するヒロイズムを呼び覚まし、国家の治者たらんとする政治思想である。江藤淳や小林秀雄だけではない。彼らが共鳴した本居宣長もまた、『やまとごころ』を主張し、日本を問うた男性的な思想家だ。

こういう趣旨を展開する上野に対し、先崎さんは「しかし、宣長は本当に男性的なのだろうか。また政治的に『日本』を言挙げしたのだろうか」と問い返し、次のように答える。

「日本」を考える時、たしかに宣長まで遡る必要がある。だが上野が自明の前提にしているナショナリズム批判、男性批判をいくら振り回しても、宣長の影を斬ることはできない。気づけばむしろ宣長は、上野のすぐわきに身を寄せて、女性の側についている。女性の側ですらないのであって、宣長の豊饒さはナショナリズムという言葉をはるかに超えた陰翳に富んでいる。

(本書)

宣長は「男性」の側に立つのではなく、「女性の側についている」とし、先崎さんはさらにナショナリズムを超える宣長の豊饒さを指摘する。上野の男性・ナショナリズム批判を明快にかわすべく、あえて「女性的」を強調した。そんな面も垣間見える。

ここで上野、先崎両氏、さらに江藤淳らの主張をぶつけあう作業に入ると、ずいぶんややこしくなるので、ここでは割愛する。上野千鶴子、江藤淳らをめぐっても稿を改めよう。

※ 「江藤淳と上野千鶴子――「近代家族」を呪う兄と妹」 ~近代家族の終焉という捏造①~

○男性的・女性的という区分けは妥当か

さて、問いに戻る。著者先崎さんがあえて「男性的」「女性的」と定義することはふさわしいのだろうか。

たしかに、宣長は「人情」を、女や子どものこころのように、はかなく、たよりないものとする。ただ、宣長は次のように補っている。

女や子どもはこころを抑えることができないので、涙もろく、人情が深いようにみえる。しかし、男も同じだ。ただ、男は外聞を重んじるゆえに、自分を抑えて、人情を隠しているにすぎない。それが武士の姿だ。つまり、人情は男女を問わず備わっているものだが、それを抑えるかどうかの違いにすぎない、と(『排廬小舟』)。

宣長はこんな例を挙げている。戦場に赴いた武士が義のために命を賭けるとき、妻子や老いた親を思わないだろうか。勇猛果敢な武士であろうが、親や兄弟、妻子に想いを馳せないことがあろうか。つらい想いに胸をかきむしられる。それが人情の自然であり、もしそういう心情が起こらないとすれば、それは人間ではない(同前)。

こうした把握を踏まえると、むしろ人情と武士道の対比を、性的に区分けして定義するのは、妥当とはいいがたいのではないか。

晩年の宣長自身、男の風、女の風と分けてあつかうことは重要ではない、とも述べている(『宇比山踏(ういやまぶみ)』)。

○「観念」の次元の相違とみるべき

むしろ、人情と武士道といった対比は、「観念」(幻想)の次元の違いととらえるべき、と私は考える。

人は、人情の世界に生きるし、共同的規範の世界も生きる。もう少し立ち入って表現しよう。人は、個的世界では自己・事物とこころの価値を交換しあっているし、対的世界では相手(他者)とこころの価値交換を行っている(人情的世界)。そして共同的世界では大義や普遍といった共同規範を論じ実践を問う(武士道的世界)。それぞれは、観念の次元(位相)を異にする。

「人情」とはおもに対的世界の話であり、「武士道」とは個的世界と共同的世界における規範の話であり、そもそも次元が異なる。前者を女性的、後者を男性的と性的に区分けするのはむずかしい。程度、強度の違いはみられるものの、女であれ男であれ、次元の異なる観念(幻想)の世界のそれぞれを生きている。任侠映画で義理と人情の板挟みに苦しんだのは高倉健さんだけではない。藤純子さんも同じだった。

そして宣長の生きた時代、個的世界と共同観念的世界の倫理・正義は、儒仏、なかでも儒学によって構築されていた。宣長の「漢意(からごころ)」批判は(儒学的な)共同観念によって世界や文学をも覆わんとすること(イデオロギー)への批判であり、それが大陸と重ねられ、「日本」が対置された。のちの宣長はそうした傾斜を強めることになった。

「人情」と「武士道」の相違は、女性的、男性的という性の比喩に求めるのではなく、観念(幻想)次元の違いとしておさえるほうが、今日「あわれ」論を継承するためにもふさわしいはずだ。「あわれ」とは、性別にとらわれない、人の情(こころ)のうごきの構造にほかならないのだから。

宣長に刻まれた時代性

○「皇国史観」について

本書は「『西側が優れている』という世界像」の批判から始まる。「西側」とはかつては中国であり、近代からは西欧である。宣長の「国学」は「『西側』への懐疑からはじまった学問」だとする。そのとおりだろう。

ただし、ここから始まる作業は危うさを伴う。本書サブタイトルは「『日本』の発見」だが、ここは論議を呼びやすい。なかなかの難題ではある。

著者は宣長の前半生を描くということで、あえてぼんやりさせているのかもしれないが、先にはっきりさせておくべきことがある。

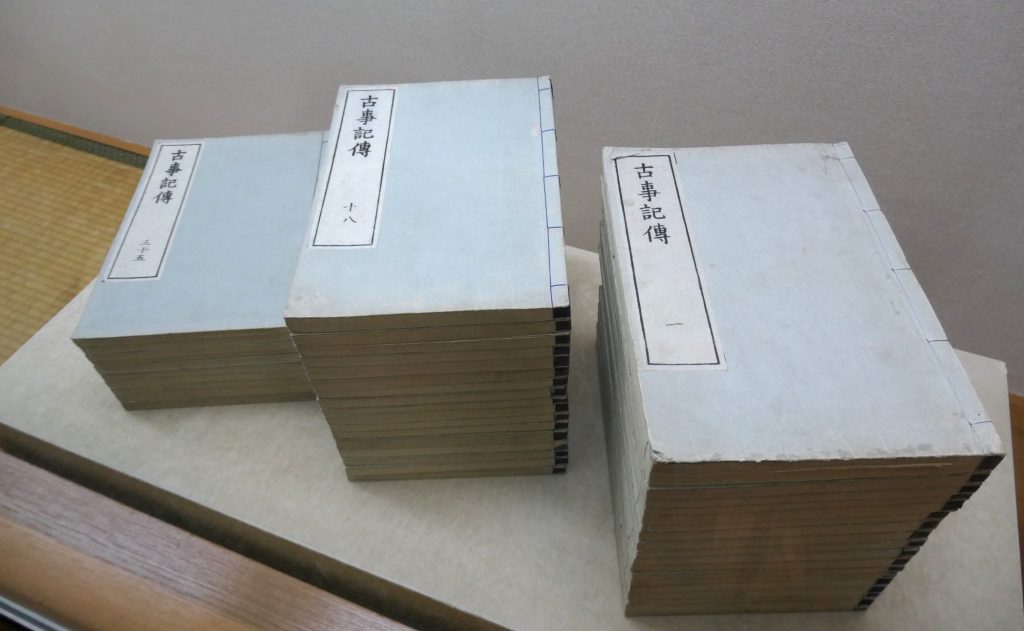

『古事記伝』の序である『直毘霊(なおびのみたま)』は、「皇大御国(スメラオホミクニ)は……」という出だしで始まる。

「日本国は、畏れ多くも皇祖神天照大神の出現なされた国であって、万国にすぐれているゆえんは、まずここにいちじるしい。国という国で、この大御神の恩恵にあずからぬ国はない」(『直毘霊』西郷信綱訳)。

日本を「皇祖神天照大神がつくった国」とし「万国にすぐれている」と宣長は語る。日本の「原初」「太古」を神話世界に求める。だが、それを「歴史」と重ねるのはひとつの「虚構」にすぎず、時代に規定された産物である。

『直毘霊』ではこういう趣旨が繰り返され、漢土(からくに)、漢籍(からぶみ)ごころが厳しく断罪される。それはイデオロギー批判の域を超えている。

先崎さんは『直毘霊』に触れて、「肯定的であれ否定的であれ、読む人の心をざわつかせずにはおかない」としているが、ここは端的に、批評するべきと私は思う。

○時代の刻印

どんな観念だって「時代の刻印」を受ける。目を西に転じて引きあいに出せば、少し時代は下るけれども、ヘーゲルが「精神」を(ドイツを通じて)上昇させ「絶対精神」を掲げたように、マルクスが政治党派宣言で「プロレタリア」を絶対化したように、どんな優れた思想であっても、時代の制約を受ける。人は特定の時代の中を生きるほかない。宣長もまた、当時「西側」とそれを絶対化することで自らを保つ学者・知識人たちと厳しく対峙せざるをえない時代状況にあった。

(夜はこの部屋で古典講釈などしていた)

宣長の弟子を自称する平田篤胤が、中国経由のキリスト教的世界観の構図を加えて、皇国史観を構築すると、幕末以降、それが猛威を振るった。

小林秀雄は、そのあたりに無自覚というか、むしろ「達人」的にそうした観念への重ねあわせにこだわった。軍国少年時代を生きた吉本が、小林の『本居宣長』を「戦後の営為を無にする」と断じたのは当然だ。

宣長の「皇大御国」論は、「歴史」を神話に求めた観念の転倒にすぎない。

ただ、ヘーゲルもマルクスも全否定はできないし、否定してはならないように、「本居宣長」は厄介な存在であっても、彼の「あわれ論」や「カミ」論はけっして手放してはならない。まさに列島文化の核心に触れるものだからだ。

○「カミ」という概念

たとえば宣長は、カミを「迦微」と書き、尋常ではなく、すぐれた力をもち、畏敬、畏怖の念をもってみられるものはすべて「迦微」である、と説いている(『古事記伝』)。

人智、人力ではどうにも把握できない、どうすることもできない力、動き、生成を、畏敬と畏怖の念をもって受けとめるほかない。それは人間が人間以外のもの・力に「負っている」という自覚を呼び起こす。世界すべてを人智、「真理」で理解し覆え尽くせると思いなす「西側」、近代的思考・イデオロギーへの批判である。

こうした受けとめ(存在観)は、ひとり宣長にとどまらない。じつは列島の人びとのこころに脈々と流れてきたものだ。ここでは詳細に立ち入らないが、「在り難い」(存在し難い)から生まれた「ありがとう」ということばが、今日に至るも人びとの口から発せられていることに、それは端的に現れている。日本列島文化の核をここにみることができる。

※拙著『「ありがとう」の構造』

こうしたカミ論、「あわれ」論を、皇国史観とともに葬り去ってはならない。そこから新ジャパノロジーが始まる。

恋愛から国家への架橋

○「女性的なもの」から国家へ

先崎さんは、宣長の「あわれ」論を男女関係から読み解き、これを国家論につなげようとしている。

このあたりは、立ち止まり、慎重に考えねばならない。

恐らく宣長最大の功績は、和歌と物語世界が肯定と共感の倫理学を主題とし、恋愛から「日本」という国家が立ち上がってくることを証明した点にある。

(本書)

前半部分、「肯定と共感の倫理学」と定義するのはうなづける。先崎さんらしい把握でもある。ただ、「恋愛」から国家へという筋道を立てることは妥当なのだろうか。

引用を続ける。

宣長は圧倒的な先駆的業績として、日本を恋愛との関係から論じて見せた。日本という国家を考えるためには、女性的なものから考えねばならないと主張したのである。宣長が強く否定した儒教的価値観とそれに基づく国家観は、今日でも私たちの思考を呪縛している。

(本書)

イデオロギー批判は理解できる。だが、武士道(男性的なもの)の呪縛を、人情(女性的なもの)によって解いていこうとする作業は妥当なのだろうか。恋愛、あるいは「女性的なもの」から国家論は展開されるべきなのだろうか。すでに述べたように、それは観念の次元の相違と踏まえるべきではないか。

いいかえると、宣長は人間の実存ではなく、「関係」に注目したということだ。恋愛とは個人的であるよりも、男女という一対の関係性で成り立つからである。そして恋愛と国家との関係を論じた思想家は、私が知る限り近代以降でも、折口信夫や柳田国男、吉本隆明や三島由紀夫、さらには大江健三郎などの系譜があるのであって、脈々と日本文学の血脈は保たれつづけてきた。

(本書)

フレーズの前半で、「実存」ではなく「関係」に注目するあたりは、和辻哲郎がハイデガー批判を通じて西欧的な「個」より、日本的な「関係」(間柄)を重視したことを踏襲しているのだろう。

ただし注意すべきは、和辻の場合、「関係」の重視は共同体の強化(絶対化)へ向かう。個よりも「家族共同態」、そして家族共同態よりも「国家共同態」へと位を上昇させ、最高規範である国家に家族も個も従うべき、とした。

和辻の国家論(共同幻想論)と、先崎さんのそれはどう峻別されるのだろうか。あるいは、峻別を必要としないとするのだろうか。

○恋愛から国家への架橋

また、恋愛と国家との関係を論じた思想家として、「折口信夫や柳田国男、吉本隆明や三島由紀夫、さらには大江健三郎など」が挙げられ、「日本文学の血脈」が保たれてきたと、先崎さんはみる。しかし、これらの論者の向く先がまちまちであることは、私が指摘するまでもない。

先崎さんは、恋愛(対)の世界から国家へとつなげる構造に期待を託しているように読める。しかし、家族と国家の間に飛躍があることは、吉本の共同幻想論を踏まえる先崎氏自身、よく理解していることだろう。

吉本は、共同幻想(国家という幻想)がどのようにして誕生し、構築されていくのか、解析を試みた。その作業は、逆に国家という共同幻想をどう開くか、相対化するかという目標(自らの切実な課題)から考察されたものである。

恋愛(対幻想)から国家への架橋を追求するようにみえる先崎さんとは逆に、吉本さんの営為は国家自体を開いていく(相対化)することに向けられていた。

たしかに、21世紀に入っても、国家をより強固に閉じようとする強権国家が残存、いや基盤を強化し拡大化を狙う今日の現状では、国家をより開く方向へ進む環境は逆に困難を増しているけれど。

共同幻想論の空白地帯

○吉本「共同幻想論」の空白地帯

寄り道にみえるかもしれないが、つけ加えたいことがある。吉本の共同幻想論に潜むある空白について。

吉本さんは幻想(観念)の軸を、個・対・共同の3つとして立て、これに個・家族・国家を対応させた。共同幻想は国家として重ねられている。

しかしそこでは、(市民)社会に存在する無数の共同体のことが語られていない。社会の共同体とは、今日の代表的な例なら経済活動を行う企業だ。

企業もまた共同体である。そのすべての組織は、大なり小なり共同幻想を生み出している。生み出さざるをえない。経済的利益を追求する組織であれ、そこでは共同幻想が生まれ、それに縛られる。

内部に異物があれば、それを同化させるか、叩き排除する。そうすることで共同性が保たれる。共同体とは閉じることにおいて維持される。もちろん懐の深さの大小はあるけれど。

内部から異物を排除するとともに、外に対しては他の共同体と争わなければならない。経済的利害を追求する以上、利害の争奪合戦を他の共同体との間で闘わざるをえない。それは当事者たちの「道徳」や「良心」の有無を超える、強いられた闘いだ。

こうして経済的社会的利害を追求する(追求せざるをえない)共同体が無数にあり、互いに競争する(せざるをえない)。そして社会は、こうした経済的利害の争いの調停を、自らを超越する力に求める。剥きだしの経済利害を超越し収束させる理念を求める。世知辛い社会を超越する共同幻想を求める。

吉本さんは『共同幻想論』で、古事記の「国津罪」と「天津罪」に触れ、「普遍性」を装う法(国家)の成立を問うた。ただ、社会が意志して国家(法)を生みだす力学には光が当てられていない。

市民社会の「意志」が、「国家」(法)の力を欲する。国家という幻想は、そうした力によっても支えられる。日本列島の場合、経済的利害に縛られる社会の醜い汚濁を超越する存在、美談として「皇」が立てられた。

○経済社会における共同幻想と意志

ヘーゲルは、個・家族・市民社会・国家としている。その中の「市民社会」つまり特殊な利害がぶつかりあう社会は、国家を意志し、国家次元における人倫の確立をめざす(そう幻想する)。吉本共同幻想論では、そうした社会的経済的な共同性の力学への考察が希薄だ。氏族から部族への飛躍は丁寧に辿られても、部族間の争闘が生みだす観念過程は採りあげられない。

『共同幻想論』の序で、吉本さんはこう発言している。

しかし僕には前提がある。そういう幻想領域を扱うときには、幻想領域を幻想領域の内部構造として扱う場合には、下部構造、経済的な諸範疇というものは大体しりぞけることができるんだ、そういう前提があるんです。しりぞけるということは、無視することではないんです。ある程度までしりぞけることができる。

反転してこうも言っている。「……逆にいいますと、経済的諸範疇を取り扱う場合には幻想領域は捨象することができるわけです。捨てることができる」と。当時のマルクス主義反映論との対決にこころが向いていた。

しかし経済的諸範疇の領域でも、人は共同幻想を生きている。市民社会(企業)にも共同幻想は厳然と存在する。

社会の共同幻想を生きる人は、ときには次元の異なる対世界(人情)に安らぎを求めるし、ときには反対に国家という市民社会を超える理念(共同規範)を意志する。

つまり、家族から国家へという単線とは異なる線(意志)が、(市民)社会から発出されている。(市民)社会という経済利害を争う場が、人を家族(対)へ、あるいは、汚濁にまみれることのない美的共同体(国家、赤児である自分の親たる天皇)へと人びとを意志させてきた。

○対から国家への流れでよいのか

対的世界は閉じられていく性向をもつ。「わたし」は「あなた」において初めて「わたし」であり、「あなた」は「わたし」において初めて「あなた」である。そういう次元の「わたし」と「あなた」は、社会で活動しているメンバー同士の関係とは質的に異なる。

この関係世界(対幻想)は閉じることにおいて成立する。外見上どんなに開いているようにみえても、対的世界は閉じられる。それは、「家庭」が開かれているかどうかとは別次元に属する。

「閉じられる対」だからこそ、経済的利害で血を流しあう市民社会を否定的に飛びこえて、次元は異なるけれど、国家(共同観念)に飛び移る。経済利害に翻弄されない(美の共同体である)国家は対幻想の構造と重ねあわせやすい。日本列島の場合、時代による濃淡の差はあれ、それは「天皇」に吸収された。もちろんたかだか2000年ほどのことにすぎないが。

利害争闘の場である(市民)社会が、対幻想、あるいは国家(共同幻想)に強い影響を及ぼしていることは疑えない。

太平洋戦争下、若者たちが戦闘中にあえていのちを投げ出さざるをえないとき、「天皇陛下万歳」の声より「お母さん」の叫びが多かった(ほとんど)と伝えられる。

軍国少年時代の吉本さんは逆に、親(家族)ではなく「天皇」にしか死を差し出す概念を見出せない、と想いを煮詰めた。この場合に「親」か「皇」の違いは、観念の煮詰め方の度合いにすぎない。

どちらにせよ、家族(母、妻)あるいは(赤児である自分の親たる)天皇が拠り所となった(半ば強制であるが)。それは、利己的で醜く汚れた経済社会(たとえば軍幹部、財閥等)への反発によってより強く促された。

(市民)社会の力学を欠く共同幻想論は、中途半端なものになってしまう。

話を戻せば、和辻哲郎は、個を「家族共同態」に従属させ、家族共同態をさらに上位にある「国家共同態」へと従属させた。そういう観念の上昇過程は、きれいごとの世界にすぎない。

先崎さんはどういう態度をとるのだろうか。

「太古の日本人」「太古の息吹」という誘惑

○「対外的なナショナリズム」批判

著者は、宣長=ナショナリストとの図式に異を唱える。第八章「『日本』の発見」で、それを展開している。サブタイトルは「『にほん』か、『やまと』か」と付けられている。宣長への想い、そして宣長を通じた「やまと」への想いが伝わってくる。

日本はたえず「西側」によって緊張を強いられてきた。古代に「西側」(当時は中国)による「近代化」の影響を受け、日本に過剰な「対外的ナショナリズム」が生まれてしまったように、近代でも「西側」(欧米)への対抗が対外的なナショナリズムを生み、過激化した。そう先崎さんはとらえる。

著者によれば、宣長はこうしたナショナリズムを最も嫌い、避けようとした。

「『西側』の普遍的価値を前提に、自己主張を模索する生き方を強いられることで、本来の生のリズムを奪われ、精神と文化の硬化がはじまっているのではないのか」。古も近代も、「西側」との対峙を強いられることにおいては同じだった、と先崎さんはみる。

○「日本」ではなく「山処」

「にほん」か「やまと」か、と問う。

重要なのは、宣長がこうした経緯で成立した国号「日本」にたいして、全く評価をしていないことであり、また日本書紀も否定的に引用しているという事実である。

(本書)

「日本」の字が見えるようになった日本書紀を宣長が否定的なことに、著者は着目する。宣長が日本書紀を否定したのは「日本書紀が最古の対外的なナショナリズムの書だからに他ならない」と。

宣長にとって、こうしたナショナリズムこそ最も忌避すべき態度だった。

「『日本』という一語は、時代ごとの<現代>思想によって、着色されてきたのである」。こうしたなかで、宣長こそが「山処」(やまと)が国号の由来と指摘した。先崎さんはそう評価する。「日本」という国号は、対外的に示すために後世になってつくられた呼称にすぎない、と。

○危うい「日本の奥底に潜む原風景」

『古事記』に頻出する「夜麻登(やまと)」をめぐっては、さまざまな解釈がなされてきた。その上で、先崎さんはこう書いている。

「では宣長にとって、『日本』の奥底に潜む原風景、太古の日本人が眼にしていた世界とはどのようなものだったのだろうか。それは『山処』であった」。「穏やかな稜線の山々に懐深く抱かれた国こそ、『山処』という響きから吹いてくる古代の風である」。

「山処」こそ、日本の原風景、穏やかな風景にふさわしい呼称である。宣長以前の知識人の誰一人として、「山処」が国号の由来だと指摘できなかったではないか。この日本語のなかに、「古代人の古層が眠っている」。

「宣長が取り戻そうとしたのは、裁断され、切り刻まれる以前の日本人の肉声、すなわち太古の息吹をたたえた『もののあはれ』に基づく人間関係にほかならない」。

著者は、宣長を通じて「日本の奥底に潜む原風景」「太古の日本人」「太古の息吹」に遡り、そこに依拠したい。

「日本」ではなく「やまと」であることにおいて、先崎さんはナショナリズムの罠から脱けだそうとした、脱けだせる、とした。

○脅かす「西側」は随・唐が初めてだろうか

ここにひとつの疑問が生まれる。

著者によれば、「西側」と呼ばれる他国(他者)を意識する前、日本列島の人びとは、「太古の日本人」として「太古の息吹」をたたえ、「もののあわれ」に基づく人間関係を生きていた、ということになる。

けれども、随・唐の時代より前であっても、遡れば絶え間なく、大陸から人びとや事物が海を越えて日本列島にやってきた。

最新の人類学・考古学に基づけば、列島に人類がやってきたのは、四万年前に遡る。そこまでとはいわずとも、縄文・弥生期を経て、部族が乱立していたころ、つまりヤマト朝廷が誕生する以前にも、「西側」(外部)からの緊張を、たえずなんらかのかたちで強いられただろう。

このときある部族(共同体)にとって他の部族(他者)は異物であり、「西側」とでも呼べる存在だったはずで、西側(に相当する異国、あるいは異共同体)と対峙せざるをえなかったはずだ。

統一国家の体をなす以前も、なした以降も、部族連合体や統一国家の外側に、何らかの共同体(小さな国家と言い換えられる)が存在していたはずだ。

とすれば、随・唐という優れた「西側」が意識される以前の日本列島に、「太古の日本人」がいて「太古の息吹」がみなぎっていたという調和的な概念をストレートに括りだすのは難しいのではないか。

自己が自己でありうるのは、他者との関係においてであるように、自国が自国であるのは、他国との関係においてである。随・唐の時代以前にも、列島内で争闘やせめぎあい、あるいは「平定」がたえずあったはずで、随・唐以前の時代を美化してすむものではないはずだ。

私は、先崎さんが「山処」に着目する点は評価するし、「太古の息吹」を感じとろうとする心情を否定したくはない。けれども、随・唐以前の時期をユートピアとして括りだし、そこに依拠してナショナリズム批判を展開する作業には疑問を感じざるをえない。

時間的遡行と存在的掘り下げ

○時間的遡りの危うさ

先崎さんが学的に言語を手がかりに時間を遡り、太古の世界、「古代人の古層」を探る作業を否定するつもりはない。古典に依拠し時間的に遡行して、「太古の日本人の生き方」を追うのは、ひとつの大切な道だろう。

ただ、ここには危うさが絶えずつきまとう。「古代人の古層」「太古の日本人の生き方」への「共鳴」は、過剰な観念を引き寄せやすい。

とりわけ今日私たちが生きる過酷な現実を前にすれば、太古・古代を美化する観念を括り出しやすい。アルカイックな社会を理想化したり、かつて純粋贈与の社会があったとか、唯一の絶対者(たとえば皇)のもとで平等で平和な社会があった、とか。

現に、近代日本はそのように観念を純化する方向に進んでしまった。

○時間(歴史)の遡りとは別の道

私は、それとは別の道を提示したい。「太古」に遡るのではなく、「いま・ここ」における存在の構造を直視すること。時間的遡行ではなく、日本列島の存在観に降りること。先崎さんが宣長にみた「肯定と共感の倫理学」は、じつは時代的遡りの作業を経るまでもなく、「いま・ここ」に存在観として生きている。

宣長が奪還したかったのは、「裁断され、切り刻まれる以前の日本人の肉声、すなわち太古の息吹をたたえた『もののあわれ』に基づく人間関係」だ、と著者は指摘した。

この古代の「肉声」とは、じつは私たちの今日の「肉声」の中にも響いている。それは、「生きてある」ということ(存在)を「在り難い」ゆえに「ありがたい」とかたじけなくうけとめる日本列島の「存在観」にほかならない。

「あわれ」のことばを用いて言い換えてみよう。「あわれ」とは、万物が「ある」ということ(存在)、そして「生きてある」いのちの「感(はたら)き」をはかなく、いとおしく感じること。こうした「あわれ」の心情(存在観)こそ列島で長年培われてきたものだ。

仏教、神道、儒教、キリスト教……これらの諸「宗教」の基底に流れている存在観こそ、列島文化を基礎づけてきた。

それは、ナショナリズムと呼ぶより、列島というエリアに固有な存在観であり、もしかすると他のエリアにも同様な思考形態が残されている。あるいは、近代の構築物に覆われ、いまでは古層に埋められ、見えないだけかもしれない。

今日世界を覆い尽くす一神教的・近代主義的な「存在論」とはまったく異なる列島の「存在観」こそ、列島文化のオペレーティングシステムを形成している。そしてこれは世界へ訴えるに値するものと思う。

○「肯定と共感の倫理学」を深めるために

宣長を語る多くの学者・知識人たちが、自ら立っている「近代」の土俵を問わず、近代主義の立場から、「あわれ」論を「女々しい」「自己憐憫の情」などと一蹴してきた中で、先崎さんは「近代」を相対化する視点をもって「あわれ」論を救出しようとした。その作業は評価されるべきである。

先崎さんは宣長に「肯定と共感の倫理学」を見いだした。このとき「肯定」とは「人間関係」の次元でのことを指しているけれども、「あわれ」論は、人間関係の次元に留まらず、人間をも含む存在者全般の肯定に関わっている。それが宣長の「あわれ」論の優れる所以である。そのあたりは、別稿「あわれ」論で展開しよう。

「賛否両論ある本居宣長という思想家の前半生を甦らせようとする試み」とする本書のあと、著者は宣長の後半生を甦らせようとするのか、あるいは国家論(幻想論)に進むのか、そのあたりはわからない。願わくば、小生がコメントを付した課題も頭の片隅に置いてもらえばうれしい。

本書を出汁にして論をあちこち広げすぎてしまったきらいもある。ただ、そのように思考を広げてしまう刺激を与えてくれる力も、本書はもっている。