『平成転向論』を読む

SEALDsの解散――その理由をめぐって

「転向」と「非転向」 「マルクス主義」 「党生活者」 「工作者」

「転向」ということについて、日本列島文化論の視点から考えているところだった。

「転向」とは、絶対と信じる理念・イデオロギーを何らかの理由で放棄すること。狭義には、昭和初期におけるマルクス主義の放棄を指す。

かつてはそれなりに重みをもっていた「転向」という言葉も、絶対観念が力を失った今日では、忘れられ、古層に埋もれているはずだった。

そんなとき、『平成転向論 SEALDs 鷲田清一 谷川雁』という新刊を見かけ、驚き、手に取ってみた。

著者の小峰ひずみさんはまだ20代のようで、本書は、文芸誌「群像」2021年12月号発表の同新人評論賞優秀作に大幅に加筆したもののようだ。

2015年の安保法制に反対するSEALDsの運動、解散をめぐる論考である。

1990年代生まれの若者の論に触れるなんて、ほとんどない。SEALDsのことも含めて、興味深く読むことができた。

◯「スキル」を身につけるという問題

著者は、SEALDsが組織を解散したことと、その理由について、厳しく「論駁」する。

当時、SEALDsのスポークスマン的存在だった人が、一度日常の現場に戻り、スキルを身につけよう、と撤退を呼びかけたという。「自分たちが『仕事』で『スキル』を上げることこそ、次の闘争に勝つために必要だ」と。

こうした解散理由について、小峰さんは噛みつく。

彼によれば、この論理は「生活への回帰こそが、政治を豊かにする」という「『平成二八年』を中心とする転向」の論理だということになる。

この「平成の転向」理由に対する批判の内実は次のようになる。

そもそも「スキル」を身につける「仕事」自体に就けない人(たとえばフリーター)が現実には多くいるではないか、「スキル」を磨くという営み自体を拒まれて絶望のもとにある下層の人々の現実を無視しているではないか、SEALDsのメンバーには「帰るべき日常」があっても、下層クラスには、自殺・性暴力・ドラッグ・家出・貧困……そんな状況が渦巻いているではないか、だから、「スキル」をつけるということは、「仕事」で他者を蹴り落とすことになり、分断を増長するだけではないか――これが著者の言い分だ。

組織の解散・撤退の理由として挙げられる「スキル」(を身につけること)こそが、階級を分断する。こうして、SEALDsは「階級闘争の視点」を集団的に放棄してしまった、と手厳しい。

さて、どうだろうか。

思うに、撤退・解散について、当時のSEALDs各メンバーの考え方はきっと多様だったろうし、解散理由のひとつとされる「スキルをつけるため」という発言にしても、もっといろいろな想いが込められていたのではないだろうか。そう推察する。

たしかに、小峰さんのような指摘も成り立つだろう。心情としてわからなくはない。

そういう倫理主義的な批判は、しばしばみられ、たとえば半世紀前にも鋭くなされた。1970年前後の社会状況でも、他者、そして自己にそう問いかける論がそれなりにリアリティをもっていた。だから、「自己否定」という言葉も広がった。

ただ、この論を詰めていくと、たとえば小峰さんが大学を卒業したことすら(それがスキルかどうかは別としても)、氏のいう「階級分断」の強化につながることになってしまうのではないか。

倫理主義の刃はどんなところ(差別、差異、区別)にも切り込みうる。

あの時代を生きた者として、また、その後社会に出て長年労働争議を強いられた経験からみれば、そういう倫理主義的糾弾は力をもたない。無理矢理に貫徹すれば、とんでもない観念的な転倒の結末を迎えることになる。

◯組織の解散と「転向」

著者としては、解散理由のみならず、組織を解散させたこと自体、許しがたい。無念の想いを抑えられないのかもしれない。「団結こそ力であるという鉄則」を放棄してしまった、と。「党」や闘う団体の「団結」の形成・維持こそが持続されるべきだ、と。

小峰さんは、「転向」の概念を軸に、哲学やさまざまな分野を批評した上で、最終的にはマルクス主義を堅持するか否かを問う。組織の解散という「平成の転向」を批判し、「非転向へつながる路地」をSEALDsは探すべきだった、と。

最後にこう呼びかける、「私たちは党生活者として生きるという可能性を、もう一度再考すべきではないだろうか」と。マルクス主義の「党生活者」!

「転向」を軸に本書を概括すると、以上のようになるが、その間に、鷲田清一の臨床哲学や、吉本隆明の転向論等を批判的にとらえつつ、谷川雁の「工作者」の概念に著者は惹かれる。そう、「大衆と知識人のどちらにもはげしく対立する工作者」を導入する。

非転向を貫き、マルクス主義の「党生活者」、あるいは自認「工作者」として生きる――。

かつての社会運動には、「訓練」されたオルガナイザーがたくさんいた、と著者はいう。たしかに、氏は関西における反差別運動の歴史や、マルクス主義的運動や研究の蓄積など、貴重な財産の恩恵にあずかっているのだろう。

◯再浮上した「昭和」と「平成」の転向論

結局、拠って立つところは 「マルクス主義」へと絞られるのだが、これが大義とされれば、「昭和」の時代に論議されて以降は、地中の古層に埋もれていたはずの「転向」論が、たしかに再び浮上する。

SEALDsの解散が反階級的な「平成の転向」とされ、倫理主義的に批判される。「非転向」を貫けなかった非倫理性(スキルを身につけること=自己の利益を優先させること)が問われている。

こうみてくると、転向論議が吉本隆明が示した論の以前に戻されてしまうことになる。

吉本さんの転向論(1958年)が出る前までは、戦前に逮捕され、長年獄中で非転向を断乎貫き、敗戦後にやっと出獄した宮本顕治らが、イデオロギーと意思を貫徹した不屈の闘士として広く評価されていた。それに比べ、「転向」者は権力に「屈服」した、蔑まされる存在だった。

けれども、吉本さんは、転向が「日本の近代社会の構造を、総体のヴィジョンとしてつかまえそこなったために、インテリゲンチャの間におこった思考変換」ととらえ、「大衆的動向からの孤立にたいする自省」から生じた、とした。いいかえると、倫理の問題を思想の問題に転換させたのだ。

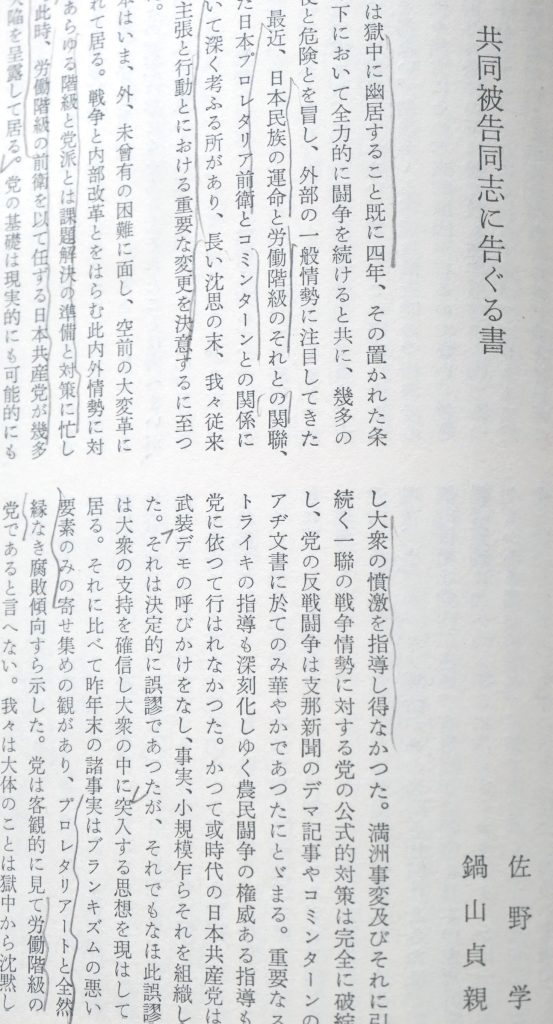

だから、獄中にあった日本共産党幹部の佐野学・鍋山貞親が転向声明(「共同被告同志に告ぐる書」、1933年)を発表した内容について、彼は「わたしの見るところでは、日本のインテリゲンチャはいまも、佐野、鍋山の転向を嗤うことができない」としたのだった。

ところが小峰さんは結果として、これを「嗤う」点に戻す。『平成転向論』では、もう一度、転向を倫理主義の問題に逆戻りさせ、「転向」か「非転向」を問う(ちなみに私は吉本さんの「転向論」にもう少しつけ加えたいことがあるが、それはまた別に論じたい)。

◯「党生活者」「工作者」

小峰さんは頭の切れる人のようにみえる。だからこそ、「マルクス主義」への傾斜には慎重であってほしい。

そこにエンゲルスやレーニン、毛沢東……その他の様々な人物が加えられたり、削られたり、いろいろあるに違いないが、「マルクス主義」は、西欧近代発出のひとつのイデオロギーであり、これを普遍(絶対)ととらえるべきではない。

私自身、マルクスから大きな影響を受けたし、今もマルクスの著作に触れることがある。彼の思想および、資本制批判について大いに共感する。同時に、彼の思考が、西欧近代的なそれの枠組の中にすっぽり収まっていることも見ないわけにはゆかない。

そもそも、マルクスと「マルクス主義」は別ものである(たしかにマルクス自身にも「マルクス主義」的なところがあったけれど)。学者さんの中には、いや、マルクスではなく、むしろ「マルクス主義」をこそ評価する方もいらっしゃるようだが。

しかし「マルクス主義」とは、党派主義の最たるものである。

唯物史観という「科学的真理」を把握した優れた前衛・知識人(党)が、蒙昧な大衆を領導し、階級闘争的進歩史観のもとで明るい未来を切り拓く。

あるいは、ひっくり返しても同じだ、

怒りに震え起ちあがることで、「科学的真理」の実現という歴史的使命にめざめた素晴らしい大衆=プロレタリア(を代表する党)が、ブルジョアのみならず、欺瞞を生きる知識人を糾弾し、その屍を乗り越えて、新しい時代の主役として、明るい未来を切り拓く、と。

このとき、「真理」への道を妨害する(と彼らが認定する)不当な輩は、「反革命分子」として歴史のくずかごに放り込まれる(徹底して叩かれ、抹殺される)。

小峰さんは、そんな硬直化した党派主義を否定することだろう。ただ、本論を読む限り、その毒から自由だとはいいがたい。

『平成転向論』では、政治的課題と社会的・職場的課題が分けて論じられていない。いや、むしろ政治と日常をつなげたいようだ。けれど、運動論も組織論も整理されていない。

たとえば職場で、ささやかな改善課題があったり、あるいは逆に厳しい争議を担っているとき、マルクス主義の「党生活者」や自認「工作者」がオルグに現れたら、大衆(私たち)はどうするだろうか。

ぞっとして立ち尽くすか、うんざりして退いてしまうか、介入を断乎阻止するか、あるいは、ずる賢くちょっとだけ政治利用するか――だいたいそんなところだろう。

組織などない、もっと厳しい現場であっても同じだろう。

◯「見るべきほどのことは見つ」――旧世代からの声

職場での話をもう少し続ければ、たしかに「賃労働と資本」という構造でものごとに対処しなければならない(せざるをえない)局面がある。しかしそこだけに収斂できるものではない。西欧的近代を相対化すれば、もっと別の視点から捉えるべき課題もある。

たとえば、近代から今日にいたるまでの労働(生存)のあり方を俯瞰して踏まえれば、むしろ、そもそも「近代的主体」を前提とする「雇用契約制度」に基づく労働という形態そのもの(労働力商品の売買)に目を向け、これを止揚する道を少しずつではあれ、探る道もある。その実現は政治革命なくして前進しない、と党派主義者は主張するが、逆に「革命」後もっと悲惨な事態すら招く。

そして、なにも私のような大仰な表現を待つまでもなく、「雇用」止揚の試みは、ささやかな願いからさまざまなところで静かに模索されている。

(→拙著『「労働」止揚論』)

そんな社会・職場の問題の解決(改良)よりは、政治権力の奪取(革命)が重要であり、先決だとするのが、マルクス主義「党生活者」たちの一般的な論である。だが、権力を掌握した“素晴らしい”「前衛」(党生活者)が、大衆に対してどんな独裁と圧制を敷くものか、もう十分すぎるほど示されてきたではないか。国家次元だけではない、小さな組織にあっても、その陰湿・陰惨の度合は変わらない。政治「革命」以前の段階の組織でも、それを免れていないではないか。

小峰さん自身、「ロシアの革命家」レーニンの言葉として「地獄への道は善意で敷きつめられている」と書き記しているとおりだ(この格言は、西欧にむかしからあり、マルクスの『資本論』にも置かれているものだが、「革命家」こそ自戒の言と受けとめるべきだろう)。

2010年代の運動は、マルクス主義からは「転向」と見られるのだろうが、そういう狭い定義を超えて、あのとき運動から離れ散った各個人やグループはそれなりに総括を重ね、新たな道を模索しているのではないだろうか。よくも悪くも、戦前も含めた「昭和」の時代と、今日の社会・世界状況は、大きく変わっている。変わらないのは、非合法化された戦前から「団結」を一貫して堅持している「非転向」の党くらいではないか。「転向」に論を絞ることには意義を見出しにくい。

著者は、広い知と豊かな表現力、鋭い感性をお持ちのようだ。批判的であれ、鷲田清一や吉本隆明らの論や活動にも接してきたし、関西の社会運動の正負の財産にも恵まれているようだ。

だからこそ、より柔軟な発想で視野を広げてもらえれば、と願う。

時代を生き、「見るべきほどのことは見つ」という感慨をもつ、老いた旧世代からの声である。