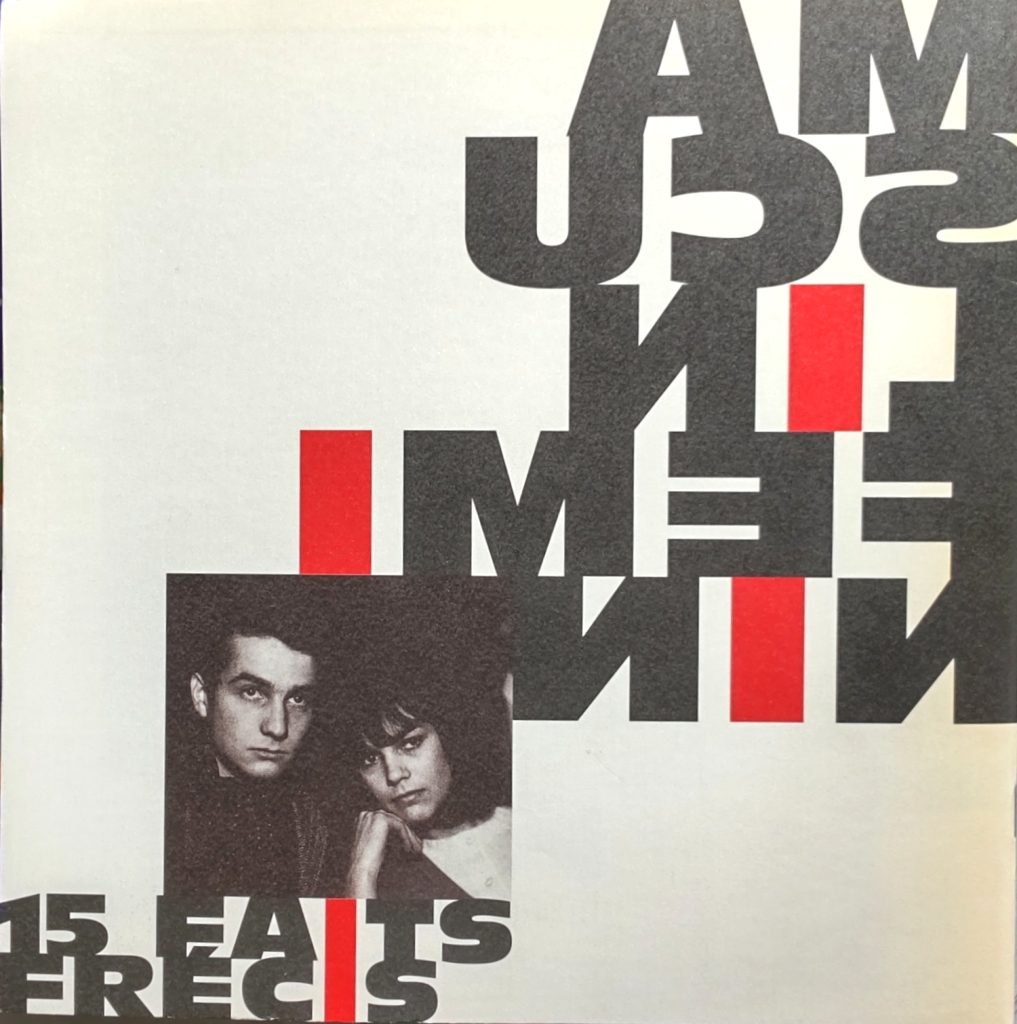

追悼 ジャン=リュック・ゴダール

【雑記帳】

滑稽でもの哀しい物語『気狂いピエロ』/観客に話しかけるフェルディナン/「コカ・コーラ」と「レーニン全集」/大団円の「物語」映画へのうんざり/その後のゴダール/「レーニン全集」が「民族・宗教」へ

映画監督、ジャン=リュック・ゴダールの訃報が届いた(2022年9月13日)。

劇場でもっとも観た映画が『気狂いピエロ』。20回近くになるだろうか。

今後、その数を上回る映画に出会うことは決してないだろう。わが人生で最も多く観た、愛すべき映画ということになる。

◯滑稽でもの哀しい物語『気狂いピエロ』

『気狂いピエロ』を初めて観たのは、新宿のアートシアターだった。日本で封切られたとき、1967年7月のこと。アートシアターは毎月、名作・実験作が封切られる映画の聖地のような空間で、高校時代の親友と出かけることが多かった。『気狂いピエロ』のときも同様だった。

陽光溢れ、爽やかな風が吹く中で、ゆらめく木々の緑や事物、テニスを楽しむ人……そんな映像が流れる中、ベラスケス論の言葉が重ねられ、映画は始まる。

モノローグのようにしばらく語られるベラスケス論の哲学的な言葉。が、じつはそれは、湯の入ってない浴槽に腰を下ろしたフェルディナン(ジャン=ポール・ベルモンド)が読みあげていることがわかる。冒頭から苦笑させられる。

その哀しい滑稽さ、滑稽な哀しさは、ラストにアルチュール・ランボーの『地獄の季節』の一節が流れるシーンに至るまで、みごとに貫かれている。

冒険活劇風の、「滑稽でもの哀しいピエロの物語」である。

当然、B級、いやB級以下の映画、との評価も生まれる。

1980年代だったろうか、職場の仲間だった女性は、がっかりしたように、「単なる失恋映画じゃないの」と感想を漏らしていた。

今世紀に入って、若い世代からも、同様の声をよく聞く。

そういう見解もありうる。もっともなことだ。

◯観客に話しかけるフェルディナン

ジャン=ポール・ベルモンド扮するフェルディナンは、テレビ局を解雇されて失業中。子どもが一人。妻がお熱を入れるブルジョア社会の交遊にうんざりしている。

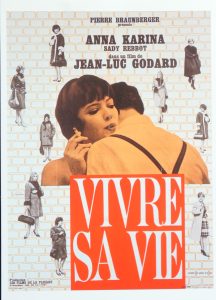

そこに登場した、謎めいた娘マリアンヌ(アンナ・カリーナ)に惹かれ、あとを追う。

こうして、嫌気が差したこの社会からの逃避行が始まる。

「滑稽でもの哀しいピエロの物語」は、従来の映画手法を壊す、ゴダール独特のやり方で描かれる。

言葉、音、音楽、映像を突然ぶったぎり、またつなげる、コラージュの手法。

オープンカーの中でマリアンヌと会話中のフェルディナンが突然、後ろにあるカメラに向かって話しかける。

マリアンヌ 「誰に話しているの?」

フェルディナン「観客にさ」

描かれる映画世界の外側に超越しているはずのカメラに向かって、俳優が話しかける。

あるいは、突然、ドキュメンタリー風にカメラに向かって、フェルディナンやマリアンヌがモノローグを吐く。

あるいは、「物語」の流れとつながらない人物を突然登場させ、人生をしゃべらせる。

いたるとことで、映画の前提をぶち壊す。

しかし他方では、断片的映像の美しさ、原色の配置の鮮やかさが際立つ。

そんな脈絡のなさ、破天荒こそが、むしろ作品の魅力を形づくっていた。

◯「コカ・コーラ」と「レーニン全集」

物語は、ちょい悪な娘マリアンヌに騙され、追いかけ、振られ、彼女をピストルで撃ち、自らも自爆するという失恋ものにすぎない。しかし、そんな筋書きを素材としながら、ゴダールは当時の社会的かつ個人的状況の「気分」を表出したかったに違いない。

フェルディナン(や当時の若者たち)を囲繞して首を絞めてくるものと、それへの反発、しかし反発してもそこから逃げ切れない息苦しさ、哀しさのようなものが全編に溢れていた。

そうした屈折した気分こそ、じつは、1968年前後に世界各地で起こった若者の抵抗や蜂起のマグマを徐々に形成させていたものだ。

たとえば、深く印象に刻まれているシーン。月夜に岸辺で体を寄り添い横たえるマリアンヌとフェルディナン。

月を見あげながらフェルディナンは、話し始める(当時は、宇宙遊泳や月面着陸をアメリカとソビエト連邦が先を競っていたころである)。

月にはたった1人だけ、住人がいた。彼は米ソ対立に巻きこまれる。やってきたソ連の飛行士レオノフは「レーニン全集」の暗記を強要する。一方、アメリカの飛行士ホワイトはいきなりコカ・コーラを口の中に注ぎこもうとする。

「レーニン全集」とは、ソビエト連邦の「社会主義」の象徴である。

「コカ・コーラ」は、アメリカ資本主義(商品)のあらゆる場への浸透の象徴であり、大型ハリウッド映画にも置き換えられよう。

「コカ・コーラ」と「レーニン全集」の押し売りのせめぎあい。それは月だけのことではなかった。地球上の東南アジア、ヴェトナムで戦乱として現実にあり、残虐な映像は、家庭の六畳間に鎮座するようになって間もないテレビジョンを通じて、日々、私たちの知るところとなった。

コカ・コーラもレーニン全集のどちらも勘弁してくれというのが、月のたった1人の住民の心情だったが、そういう受感を、地球上に住む私(たち)も、フェルディナン、映画、ゴダールと共有していたのだと思う。だから、フェルディナンの話に、苦笑しながら共感せざるをえなかった(ちなみに当時の私は、教条的なマルクス主義、マルクス・レーニン主義とは違った別の「社会主義」があるのではないか、という想いを持ち続けていたのだが……)。

すると、カメラは岸辺の2人から次第に引いて、月光に輝く海面からパン、海を照らす月へと流れる。背後で、作曲担当のアントワーヌ・デュアメルの弦楽が重々しく響く。

「コカ・コーラ」と「レーニン全集」のせめぎあいにうんざりしつつ、それでも、世界、そして生の輝きがこのとき、一瞬肯定され、フェルディナンとマリアンヌの恋心も、幻想であったかもしれないが、つながる。

◯大団円の「物語」映画へのうんざり

映画の最後。

マリアンヌを撃ち殺したあと、フェルディナンは地中海の島の突端で、塗料を顔にり、ダイナマイトを頭に巻き付け、導火線に火を点ける。しかし思い直しあわてて火を消そうとする。が、消せない。

自爆するフェルディナン。立ちのぼる炎が消えたあと映し出される海と空、そこに重なるランボーの言葉。

みつかった

なにが

永遠が

海と溶けあう

太陽

滑稽でもの哀しいドタバタ劇を締めくくるにふさわしい言葉と映像だった。

当時の映画の主流は、正義漢や筋肉モリモリの屈強男の登場を拍手で迎えるか、あるいはカップルが世界の中心で叫ぶハッピーを謳いあげるか、だった。

そうした映画には十分すぎるほど、うんざりさせられていた。傾向は今もほとんど変わっていないのだろう。そんな大団円の「物語」映画の主潮流に対する、あの時代らしい抵抗・破壊の映画であるがゆえ、私(たち)は惹かれていた。

◯その後のゴダール

翌年、モノクロの『男性・女性』が公開された。主演のジャン=ピエール・レオとゴダールは、破天荒なドタバタをさらに過激化させ、これも愛すべき作品となった。

しかし、1969年に『中国女』が公開される。毛沢東主義(という政治主義)に傾斜するようになったゴダールを、少し醒めた目で見るようにならざるをえない。政治プロパガンダ的な匂いが濃厚になる。傾斜の背景には、欧米人のオリエンタリズムもうかがえた。

「68年」以降、彼は商業的世界からの訣別を図り、政治的世界を突き進んだ。その進み方に是も非もないが、残念ではあった。当然、その時期によい作品を残したとはいいがたい。

それでも、以降も彼の新作が上映されれば、なんとか時間をやりくりして、必ず観るようにしていた。新宿アートシアターではなく、六本木や渋谷の映画館が多かったが、空席が目立った。

勤め帰りで疲れていることもあったのだろうが、途中で眠気を感じることが少なくなかった。

映像や音、音楽の美しさや、断片的配置の手法に感心させられることはあっても、それ以上の感慨は湧かない。

彼が商業主義へ復帰してからの作品にしても、私には縁遠いものとなってしまった。

ただ、彼のフィルムを通じて、フランスの「知識人」のありようを、よくも悪くもそれなりにとらえることができた。

◯「レーニン全集」が「民族・宗教」へ

映画史的な評価に立ち入ることは私にはできないが、1960年代の半ばから後半にかけての、あの時代に『気狂いピエロ』や『男性・女性』に出会い、受けた衝撃は、生涯消えずに自分の感性や観念に痕跡を深く残している。

そんな作品を提供してくれたゴダール兄には、「ありがとう」の言葉を返すのみである。

ところで、「コカ・コーラ」と「レーニン全集」の対立の時代から半世紀。ソビエト連邦はロシア連邦と名を変え、その大義は「レーニン全集」という「社会主義」から、「大ロシア」の「民族・宗教」に変わった。

しかし、なぜ社会主義が生まれ、のちに崩壊したのか、総括がまともに行われ今に生かされているようには、まったくみえない。ウクライナ侵攻直前にぶち上げたプーチンの異常に長い演説文を追っても、「大ロシア」の視点からレーニン、スターリンがこき下ろされるだけで、総括の片鱗もみえない。いわんや、現存し自称する「社会主義」国家においてをや。

他方、「コカ・コーラ」の側の足元もずいぶんぬかるんでいる。

人間は、生まれ、育ち、はたらき、子を育て、老いて、死ぬ――そういう自然過程を免れない。しかし、むしろそんな、いのちの自然過程にこそ、根源的な価値と喜びがある。人間は観念を孕み、膨らませざるをえないけれど、観念(大義)で自然過程を平気で踏みにじり破壊する行為こそ、なによりも断罪されるべきである。ロシアのウクライナ侵攻の映像に接し、また半世紀前に巻き戻してベトナム戦争の映像を再生しても、改めてそう思う。