石川啄木 「うたふごと駅の名呼びし 柔和なる 若き駅夫の眼をも忘れず」

【遺された言葉たち⑧】

~刻まれ、今も消えない言葉~

若い駅員はなぜ駅名を唄うのだろう。

啄木はなぜ若い駅員の眼が忘れられないのだろう。

人はなぜ啄木の歌に惹かれるのだろう。

そして、「はたらく」ということ――。

◯文学と実生活の落差を噛みしめ

石川啄木の歌は、教科書にしばしば登場してきた。

東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる

ふるさとの山に向ひて 言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな

人々に愛されてきた名歌は多い。ただ、私の心情はもっとマイナーな歌に流れてしまう。

(「もりおか啄木・賢治青春館」)

わずか26年の生涯だった石川啄木(1886~1912)。

岩手県の小さな村に生まれ、神童と騒がれ、文学に目覚め、二十歳前に結婚。

文学関係の知りあいを頼って職を得るが、長続きせず、北海道各地を転々としたあと、上京。

文学で食べて行けず、借金に頼る日々。前借りする給料や、たまに入る原稿料は家庭には回さない。女郎屋に通って散財。生活者としては、ほとんど破綻していた。

作家としての挫折を味わい、一介の労働者としてはたらけば、文学者としての自負と貧しい実生活との大きな落差を、日々噛みしめざるをえない。

しかし、夢を打ち砕かれ、惨めさを味わう中で、秀歌が生まれた。

啄木の歌は、自ら、そして出会う人、通りすがりの人の哀しみをよく映し出す。同時に、いのちの営みを慈しみたい心情も抑えがたい。

はじめに、3つのジャンルに分けて、私が好む歌を拾いあげてみる。「市井の片隅の忘れられない人々」、「自意識への憐憫」、「社会と対峙するこころ」。

※彼が始めた「三行分かち書き」で発表されたものは、改行を一字空きに換えた。

住んでいた盛岡の城跡に建つ啄木の歌碑

◯市井の片隅の忘れられない人々

世の中の明るさのみを吸ふごとき 黒き瞳の 今も目にあり

とるに足らぬ男と思へと言ふごとく 山に入りにき 神ごとき友

平手もて 吹雪にぬれし顔を拭く 友共産を主義とせりけり

そのかみの学校一のなまけ者 今は真面目に はたらきて居(を)り

脈をとる手のふるひこそ かなしけれ―― 医者に叱られし若き看護婦!

真夜中の 倶知安(くっちゃん)駅に下りゆきし 女の鬢(びん)の古き痍(きず)あと

泣くがごと首ふるはせて 手の相を見せよといひし 易者もありき

死にたくはないかと言へば これ見よと 咽喉(のんど)の痍(きず)を見せし女かな

◯自意識への憐憫

『石川はふびんな奴だ。』 ときにかう自分で言ひて、 かなしみてみる

世わたりの拙きことを ひそかにも 誇りとしたる我にやはあらぬ

友われに飯を与へき その友に背きし我の 性(さが)のかなしさ

実務には役に立たざるうた人と 我を見る人に 金借りにけり

わが抱く思想はすべて 金なきに因するごとし 秋の風吹く

◯社会と対峙するこころ

時代閉塞の現状を奈何(いか)にせむ秋に入りてことに斯く思ふかな

秋の風我等明治の青年の危機をかなしむ顔撫でゝ吹く

やや遠きものに思ひし テロリストの悲しき心も―― 近づく日のあり。

宰相の馬車駆(かけ)り来るその前にわざと転びて馬車停めて見る

友も、妻も、かなしと思ふらし―― 病みて猶(なほ)、 革命のこと口に絶たねば。

現在は高齢者介護施設となっている一角に「石川啄木終焉の地歌碑」が建ち、隣に「石川啄木顕彰室」がある。

◯補遺

上記3つのジャンルには括れないが、さらに少しばかり。

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買ひ来て 妻としたしむ

共同的世界と対的世界の落差、そこに漂う哀感が巧みにうたわれている。

おそ秋の空気を 三尺四方ばかり 吸ひてわが児(こ)の死にゆきしかな

長男はわずか3ヵ月しか、この世で呼吸ができなかった。

その死を受け止めた2ヵ月後、ある歌が東京朝日新聞に掲載された。自身が夭逝する前年(1911年)正月である。

われとわが心に負へるいろいろの負債(おひめ)を思ふ除夜のかなしみ

「負債(おいめ」とは、借金など経済的なものだけではない。それまでの人生において、家族、友人たちへ抱かざるをえない心的な「負い目」である。いや、それにとどまらない。自分が「生きてある」こと自体がもたらす存在的「負い目」が、除夜の鐘に触発され、湧きあがってくる。そんな心情がうたわれている。

◯「うたふごと」

さて、タイトルとした歌。

うたふごと駅の名呼びし 柔和なる 若き駅夫の眼をも忘れず

(『一握の砂』)

ホームで唄うように駅名を告げる、若い駅員の柔和な目が忘れられない――わかりやすい歌だ。

おそらく北海道のどこかの駅。列車が到着し、ホームで駅員が駅名を告げている。啄木は車窓から、駅員の立ち姿を見ているのだろう。

啄木が生きた明治末、スピーカーや拡声器はなかったろう。列車内に駅名を表示する電子パネルも、むろんない。乗客が到着した駅を確かめられるのは、ホームにぽつりと建つ看板か、駅員の声だけだ。

駅員が大きな声を出して、駅名を告げる。それは乗客への大切な情報伝達だ。

しかし、情報の伝達という「必要性」(役立ち)だけなら、駅員は唄うように声を挙げなくてもよい。

◯駅名に染みこむ自然、人々の営み、歴史

伝達だけなら唄う必要はないのに、駅員は思わず唄うような抑揚を付けてしまう。

啄木は、情報伝達という「必要性」(有用性)を超えて唄う、若い駅員の姿になにごとかを感じとっている。

「駅名」(地名)は単に場(空間)を指し示すだけではない。

たとえば東京の山手線でもよい。「鶯谷」「日暮里」「田端」「大塚」「池袋」「高田馬場」「新宿」「渋谷」……。駅名(地名)には、自然や、自然と親しむ人々の営み、蓄積された歴史が染みこんでいる。

若き駅員は、そんなことを意識しているわけではない。あくまでも情報伝達の仕事だ。しかし、駅名(地名)への愛着から、つい音を伸ばしたり、抑揚を付けながら、唄いあげてしまう。それは、歌謡が発生する現場でもある。

そんな「歌声」をぼんやり耳にする啄木もまた、駅名(地名)の中に、伝達される情報以上のものを微かではあれ、感じとる。同時に、若い駅員の瞳、立ち姿に惹かれる。

総じていえば、唄われた駅名を通じて、駅員と啄木の間では、情(こころ)の価値が交換されている。

◯「はたらく」ことと「あわれ」

若い駅員の仕事は、賃労働にすぎない。労働力を提供し、対価として賃金を受けとる。

しかし、散文的にみえるそんな労働過程にあっても、賃労働という経済学的概念を超えて、情(こころ)の価値の交換が人と人の間で行われている。

唐突に聞こえるだろうが、それは本居宣長の言葉「あわれ」と重なる。

「あわれ」とは、今日イメージされる、上位者が下位者にかける憐れみといった類いとは、まったく異なる。情(こころ)と情の交流を指す。それは、人と人との間で、人と自然の間でつねに行われている。

「阿波礼(あはれ)といふは、深く心に感ずる辞(ことば)」である。「すべて世の中にいきとしいける物はみな情(こころ)あり。情あれば物にふれて必ず思ふ事あり」。さまざまなものに触れて人の情(こころ)が「感(うご)く」のは、みんな、「あわれ」である。「あわれ」を知ることが大切だ――宣長はそう説く(「石上私淑言」)。

なにも文人、暇人が好みそうな「花鳥風月」だけに、美や「あわれ」が見出されるのではない。情(こころ)が自ずと「感(うご)く」こと、それが「あわれ」である。駅員が自ずと駅名を唄ってしまい、啄木が、唄われた駅名と駅員の立ち姿に情(こころ)を感(うご)かされる。それは、情(こころ)と情の価値交換と言い換えられる。

なぜ、情(こころ)が「感(うご)かされる」のか。情が「あわれ」を感じるのか。それは、いのちがひたむきに「生きてある」こと自体が、愛おしく感じられるからだ。私はここに、日本列島文化の特異な存在観的根拠をみる。

◯「若き駅夫」の誇り

「若き駅夫」は、はたらき始めて間もない、10代の青年だろうか。歳の割に一般人よりませた啄木は、「若き駅夫」の初々しく柔和そうな瞳に感じ入る。

当時、列車は最先端の交通機関だった。人々の生活を支える重要なインフラだ。

希望に燃え、駅名の情報伝達の役目を果たし、列車運行を円滑に支える。改札業務も担うだろう。乗降で困った客がいれば助ける。ホームや駅舎、トイレを掃除し、整える。酷寒の冬には、寒さに耐えながら雪かきもこなす。

彼は社会インフラを守るという気概をもっていたはずだ。

仕事への誇りと夢を抱く若者の立ち姿に、啄木は共感を覚える。そうした彼の心情は、次のような歌にもうかがえる。

こころよく 我にはたらく仕事あれ それをし遂げて死なむと思ふ

◯「労働」の厳しい現状

(新潮社『日本詩人全集8 石川啄木』)

しかし、実際に現場で「はたらく」若者たちは、さまざまな困難やトラブルに見舞われる。

上司に恵まれないかもしれない。労働条件が劣悪かもしれない。労使の対立だってある。そもそもやりがいのある仕事とは感じられない業務内容も多い。

はたらく環境だって、たえず変転している。

今日では、駅名の情報伝達のために、駅員が声を挙げる必要はなくなった。あらかじめ録音された人の声、あるいはAIによる音声や音が、ホームや車内で流される(これらは時代によって「合理化」「省力化」などと呼ばれ、「進歩」とされてきた)。

駅員が駅名を告知する役割はとうに終わっている。それに、新しく誕生した「高輪ゲートウェイ」など、音を伸ばして唄いにくいだろうし、こころも入れにくい。

人々が思わず唄ってしまうようにしてはたらくシーンは、狭められている。唄うように、情(こころ)と情を交換するようなシーンは少なくなり、希薄になりつつある、ようにみえる。

◯「誠実にはたらくこと」を貶める学者の出現

さらに、とんでもない言説が現れ、追い打ちをかける。

「誠実にはたらくことが倫理的ではない」とまで言う学者が登場する。

東京大学で学部長を務めたり、経済学者として名をなす岩井克人氏だ。官僚の卵たちに経済学を講じながら、「誠実にはたらくこと」が倫理的・美的とは言えない、と学生たちに諭していたのだろうか。

横道に逸れるが、氏の「労働」を貶める論をざっくりまとめると、次のようになる。

≫≫≫≫≫≫

・「勤勉であることはいいこと」と従来言われてきたが、それは間違いだ。富は運不運で決まる。

・利潤(富)は、労働によって生まれるのではない。利潤は「差異」から生まれる。

・だから「誠実に働いていれば倫理的だというのは、美しい物語だし、可能であればぼくもそれに戻りたいと思いますが、それがほんとうの倫理ではないことがわかってしまった」。(『資本主義から市民主義へ』2006年刊)

≪≪≪≪≪

要するに、商品の価値としての「差異」(利潤)は 「労働」によって生まれるものではなくなった。利潤を生まなければ倫理もクソもない。もはや「労働」は、倫理的でも、美的でもなくなった、という。乱暴な観念的転倒が演じられている。

◯「差異」としての商品は「労働」に依存している

労働が利潤を生むのではなく、空間的・時間的・記号的な「差異」が利潤を生む、というポスト産業資本主義的な言説に、私は目くじらを立てたいのではない。マルクス的労働価値説の是非を云々するつもりもない。

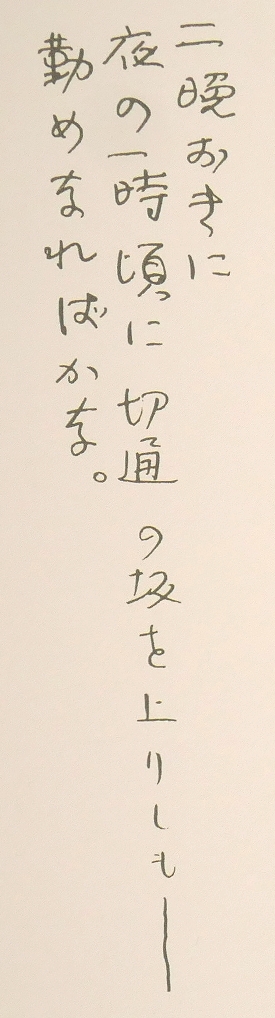

新聞社の夜勤からの帰り道を

詠んだものだろう

しかし、利潤をもたらす「差異」が、空中に浮遊するわけではない。「差異」が差異でありうるのは、商品において、である。利潤の有無にかかわらず、「差異」は商品に付着することにおいて、「差異」でありうる。

そして、商品が生まれるには、大なり小なり「労働」が関与している。どんなにたくさんの回路を設けて飾りたてられる金融商品であってすらも、その背後を辿れば、実体経済(企業や労働)とつながっている。

「差異」は商品に付着する。そして、商品の生産には労働が欠かせない。

たとえば、「◯◯自然水」と地名で差異化された商品がある。どこかの土地から湧き出る水(自然)が差別化され、商品とされる。このとき、差異化された商品として販売が全うされるまでには、たくさんの労働が関与している。自然水を探し出し、水を集め、検査し、瓶につめ(瓶の製造者も介在する)、ラベルを貼り、運搬するに至るまで、というように、たくさんの労働力が提供される。そういうプロセスを経て、商品の「差異」が成立する。

商品が差異化されるためには、どうあれ労働が不可欠であることは疑えない。「利潤は労働ではなく、差異から生まれるんです」と啖呵を切って労働を貶めても、差異としての商品は、労働に依存している。

◯「はたらく」ことと「倫理」

今日、「労働」する動機は多様だ。とにかく食うためにはたらかなければならない、と思う人もいる。社会の役に立ちたいと思う人もいれば、自分や家族の生活の糧を得るためだと割り切る人もいる。他者とつながりたいと思う人もいれば、趣味を楽しむためにお金を貯めたい、という人もいる。

どうあれ、そうした目的のために、自分ではたらいて貨幣を得る。

「闇バイト」のような強奪や窃盗、泥棒で他人の財貨を奪うのではなく、自分で汗を(あるいは観念的な汗を)流しながらはたらいて賃金を得る――これは、社会的倫理の基本に属する。

たしかに経済・経営的にみれば、利潤(剰余価値)の確保・創出をめざさねばならない。当然のことだ。ただ、剰余価値を生まない、あるいは僅かしか生まない仕事も多々ある。産業の違いもある。

しかし、それをもって、「誠実にはたらい」ても倫理的ではないとする言は、はたして許されるだろうか。

「誠実にはたらくこと」自体、倫理的なのだ!

岩井氏のように富の獲得・増大だけを規準にすれば、「はたらく」より、投資で儲ければよいことになる。現に、資本の自己増殖運動に忠実であれば、そういう傾向に社会が流れる。皆が、はたらくのではなく、投資者として生きればよい。

◯差異(利潤)だけで全世界を価値化する暴論

しかし、投資者、いや限定して岩井さんとしよう。氏は、「労働」の成果と無縁のところで、自らの生と論理を全うできるだろうか。貫けるのだろうか。

氏の生活は、剰余価値をたくさん生まないゆえに「倫理的でない」、「美しくない」労働の世話にならずに、営まれうるのだろうか。損益分岐点をうろうろしているような、さまざまな組織・自営の農林水産業労働者や運輸産業労働者の力を受けずに営まれているのだろうか。現に赤字すれすれの(利潤を生まない)組織の医療や看護、介護などのサーヴィスを受けずに生ききるのだろうか。

コロナ禍でも、私たちの生活がなんとか維持できたのも、「誠実にはたらいて」、基礎的インフラを支えてくれた各産業の労働者たちのおかげではないのか。彼らだって、身を削るようにしてはたらき、生活を営んできた。

岩井氏は、自らのいのちと社会が、どのように支えられているか、そこまで視線を伸ばしていない。経済学の規準(利潤、剰余価値)で、全世界を覆わんとする。差異(利潤)で、倫理や美すらも品定めしようとする。こうした言説が、大学教授から若者たちに説かれ、社会に広がる。恐ろしいことだ。

◯「労働」と「はたらき」

今日、「はたらく」ことは、「労働」と呼ばれる。これは近代に入ってからの呼称だ。

日本でつくられた「働」という国字と、「労」の字を組み合わせて、「労働」という熟語が生まれ、定着したのは20世紀に入ってからのこと。 欧米からやってきたlabour、arbeitの訳語として当てられた。

では、それ以前の日本列島の人々は「はたらく」ことをしていなかったのか。

「労働」はしていないが、男も女も、老いも若きも、みな「はたらいて」いた。近代に入り、生産行為が集約される工場(職場)に出かけて「賃労働」するようになる以前、人々は生活の全領域で「はたらいて」いた。その「はたらき」は生産であり、また消費でもあった。消費であり、生産でもあった。

「生きる」ということが「はたらき」であり、「はたらき」とは「生きる」ことだった。そこではつねにこころの価値も交換されている。だから、ときに「はたらき」に「感」の字が当てられ、「感(はたら)く」と表記された(江戸期の医者安藤昌益)。

ところが近代に入ってから、「はたらき」は、労賃(貨幣)を得るための「労働」に絞りこまれた。「職場」以外の広範な「はたらき」は、「家事労働」や「雑務」とされ、「労働」・「生産」概念から弾き出される結果となった。「はたらき」が「労働」に狭められ、それ以外は、家事・雑務とか、オフタイムとか、余暇など呼ばれ、「生産する労働」から排除されてしまった。

◯「はたらく若人に幸多かれ!」

しかし、人間の「はたらき」は「労働」にとどまるものではない。「生きてある」こと自体が「はたらき」なのだから。

「労働」であろうと、「労働」から弾き出された「はたらき」(たとえば家事労働や家族ケアなど)であろうと、言い換えれば貨幣の交換が介在しようがしまいが、人々は「はたらき」、情(こころ)と情の価値を交換しあっている。

※拙著『労働止揚論』

ずいぶんと寄り道をしたが、啄木の歌に戻れば、若き駅夫の「はたらく」立ち姿は美しいのだ。経済学者の歪んだ言を粉砕して、美しいし、倫理的なのだ。石川啄木が詠んだ歌の核心もそこにある。

啄木の歌が味わい深いのは、人が「生きてある」ことが醸す「あわれ」を描いているからだ。

「はたらく」環境は、今日も厳しい。

それでも、社会ではたらき始める若人たちに、「幸多かれ!」 と願う。

「うたふごと駅の名呼びし 柔和なる 若き駅夫の眼をも忘れず」