「疎外」ということ 『暇と退屈の倫理学』書評 (下)

[雑記帳]

半世紀少し前には、流行語のように使われていた哲学用語「疎外」。今ではあまり見聞きしない。

國分功一郎さんは、忘れられた「疎外」概念の復権を訴える。心意気、よしとしたい。ただ、そのとらえ方には疑問を覚えるところもある。

「疎外」とは何であり、21世紀の今、その概念はどう活かせるのか――。

【目次】

・なぜ「疎外」?

・疎外とは ~ヘーゲルとマルクス~

・「マルクス主義」による疎外論の曲解

・國分さんの「疎外論」について

・ボードリヤールの「本来性」とテロリズム

・疎外された「生産」「消費」という二項対立から「感(はたら)く」へ

・これからの「疎外」論へのいくつかの註

◎「なんか疎外されているんだよなー」

「疎外(そがい)」とは何か。あとで詳しく触れる。

哲学分野で生まれた言葉だが、いまから半世紀少々前、つまり1960~1970(昭和35~45)年代あたり、学生たちがよく使っていた。たとえば、「なんか疎外されているんだよなー」と自分の気分を表現したり、「アイツは疎外されているな」(仲間外れになっている)と、世間話にまで登場した。

しかし。國分さんが『暇と退屈の倫理学』で書いているように、その後、あまり使われなくなってしまった。とはいうものの、SNSを覗くと、今も残存しているようだが……。

◎なぜ「疎外」という言葉が受け容れられたのか

当時、力をもっていた思潮は、マルクス主義と実存主義だった。

マルクス主義とその周辺では、「労働が疎外されている」「人間が疎外されている」と主張した。

実存主義は、大衆社会化が進み、大きな集合の中で「個が疎外されている」(失われている)とし、個(実存)の復権を求めた。「実存を生きろ!」と。

両者を組み合わせたような思想を打ち立てた哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905~1980年)が人気を博し、彼のパートナー、シモーヌ・ド・ボーヴォワールに象徴される女性運動も広がり始めた。

こうした思潮のなかで、「疎外」はしばしばキーワードとされた。

「この社会のあり方って、何か違うのでは……」「生きているという実感がもてない」「自分は大きな機械の単なる一部にすぎない」「私って何の価値もない人間なのかも」等々、若者(の一部)は、もやもやした想いを抱いた。そうした心情を表現する言葉が「疎外」だった。

工場の中で大きな歯車の一部として働く労働に空しさを感じたり、消費の場でも、大量生産の同じ規格品を買わされ、資本に踊らされ消費しているだけではないか……と。

だから、「疎外」という言葉には、自己の喪失感を指すだけでなく、同時に、社会を変革しなければ、という想いも含意された。

「現代人の思想」という平凡社のシリーズものでは、『疎外される人間』という巻まで出版された。

◎いつのまにか葬られた

しかし、マルクス主義が力を失い、他方で、近代化の中心を担った重大長厚(的生産)に代わり、軽薄短小(的消費)がもてはやされ、商品が溢れる市民社会が膨らむ中で、「疎外」という言葉も次第に勢いを失い、消えていった。

ちなみに当時残っていた「マルクス主義」世界では、「疎外論」より「物象化論」が喧伝されるようになった。といっても、マイナーな学的・左翼的世界の話だが。

こんなふうに、消えてしまった「疎外」だが、國分さんは「疎外論ブーム以後の思想・哲学は、産湯といっしょに赤子を捨ててしまったように思われる」(『暇と退屈の倫理学』)と言う。その通りだと思う。

疎外は「現在とても不人気な、それどころか積極的に遠ざけられている概念である」。

では、なぜ、そうなったのか。

◎國分さんの提唱

『暇と退屈の倫理学』での國分さんの論を要約してみよう。

氏によれば、疎外論が斥けられるようになったのは、疎外論とともに語られることの多い「本来性」ゆえだ。

疎外とともに、「本来的なもの」が設定されることで、それが「強制的」で、「危険なイメージ」をもたらす。つまり、本来こうでなければならないのだから、必ず……せよ、と厳しい強制力をもって人に迫ってくる。そこに危険性がある、という。

「本来性の概念」は人から自由を奪う。強制と排除にいたる。だから駄目だ。本来性は「狂気」をもたらす。

しかし、「疎外の概念まで一緒に投げ捨てるべきではない」。

ある悲惨な状況の中で、人が「これは何か違う」「こういう状態にあるべきではない」と感じるのは当然のこと。そう、國分さんは言う。「そう感じられたならその原因を究明し、それを改善するよう試みるべきである。疎外の概念はそれを可能にする」と。

氏は、従来のそれとは異なる疎外論を提起する。

それがジャン=ジャック・ルソー(1712~1778年)の「自然状態」である。

ルソーは、「自然状態は平和である」、「人間は自然状態において自然権を謳歌している」。「なぜなら、自然状態においては、人間をどこかに縛り付ける絆など存在しないからだ」と。

こうして彼は、ルソーにみる「本来性なき疎外」という概念を差し出し、提唱する。

◎ヘーゲルの疎外論 ~外化と疎外~

さて、國分さんの論についてコメントを始めるまえに、そもそも疎外とは何か、私なりに明らかにしておこう。

國分さんがヘーゲルとマルクスの疎外を採りあげているので、避けられない。

(河出版より)

疎外は、ドイツ語のentfremdungの訳で、alienationのドイツ語訳である。経済学で商品譲渡の意味で、哲学者フィヒテも用いているが、その概念を確立させたのは、ヘーゲル(1770~1831年)である。

fremdは、「よそよそしい」といった意味で、「(自分にとって)疎遠になる」ことを意味する。

・外化

ところで、似た言葉に「外化」(entauserung)がある。

人間は、自分の外に向かって働きかける。自分が欲することを実現しようと、外に向けて動く。外部に働きかけなければ、何も生まれない。たとえば、作品をつくる。ヘーゲルはこれを「外化」と呼ぶ。

こうありたいと願い、外部に向かって働きかけることは、ヘーゲル的に言えば、自分を「外化」すること。それは、自分の外に自分を実現すること。自分の想いを対象に込めることである。だから、人間の基本的な活動といえる。

・疎外

「疎外」は、「外化」とほとんど同じように用いられる。

「外化」すれば、自己の外に新しい自己が生みだされるのだから、それまでの自己ではない。違う自己を生みだすことが「外化」である。

ただ、外化の結果もたらされる自分や事態が、自分にとって「あれ、違うな」とか「よそよそしさ」が強く感じられるときに、とくに「疎外」が使われる。

「外化」によって、自分の外につくりだした新しいものは、旧い自分とは異なる。他なるものである。「外化」の結果、こうありたいと欲した自分、作品、事態が狙い通り実現しているとは限らない。いや、実現したとしても、「新しい」自分、作品、事態は、「旧い」自分とは違う。そこに必ず隙間や違和が生まれる。

「こうありたい」と願う自分とは違う自分に出遭ってしまう。よそよそしい自分、よそよそしい事態に陥る。ときには自分に敵対する結果をもたらす。「あれ、こんなはずじゃなかった」と。

とくに、近代に入り「主体」(デカルト的主観)を確立した人間は、意図して、自分の力で、「こうありたい」と願い、理想の個人や社会を作ろうとしてきた。ところが、自己実現をめざしたはずなのに、実現できず、むしろ自分とぶつかるような事態、自分の首を絞めるような事態・社会に陥ってしまう。

(新たな)自己であろうとして、自己の「否定」に出遭ってしまう。「私」が「私」であろうとしたにもかかわらず、「私」でなくなってしまう。それをヘーゲルは「自己疎外」と呼んだ。

「疎外」とは、「外化」とほとんど重なる。ただ、「よそよそしくなる」という意を強く含む。

そして、重要なのは、ヘーゲルが疎外を言うとき、そこには疎外の止揚(疎外からの回復)の想いもまた、意識されているということだ。疎外は、「これはどうもおかしい」と感じることであるが、「おかしい」と感じるのは、「おかしくないこと、おかしくない事態」をそれとなく志向していることでもある。

<ヘーゲルも「否定」に出遭っていた>

ドイツ人のヘーゲルは、二十歳前に起こったフランス革命に熱狂したが、それから20年後に書いた『精神現象学』では、フランス革命の結果を批判的に受けとめ、疎外論を展開した。『精神現象学』では、「疎外」が重要なキーワードとなっている。

ヘーゲルは、「意識」(人間)というものは、さまざまな経験(外化)を辿りながらも、最後には、疎外が解消される「絶対知」に至るとした。それが『精神現象学』である。

逆に、絶対精神(絶対知)の側からみれば、意識がさまざまな経験を経て、最後に自己(絶対知)に還ってくる――そういう過程を展開した。いわば、絶対精神の自己回顧展である。

この意識の外化(自己産出)の過程を、背後であたかも動かしているようにみえるのが「疎外」という構造である。もろもろの運動は、外化・疎外によって惹き起こされ、逆に疎外がその止揚を求める(弁証法という言葉を使えば、これを「弁証法的運動」と言い換えることもできる)。

ただし、注意しなければならないのは、完璧なはずの「絶対精神」(神)の中にも、ヘーゲルは自己の否定(疎外)を垣間見ていた。ゴルゴタ(刑場)でイエスが死ぬことなしには、絶対精神も人間に受けとめられない。ゴルゴタでの「死」、つまり「自らの否定」に出遭うことにおいてしか、絶対精神も自己ではありえない。そういう根底的な「疎外」の構造を、『精神現象学』が滲ませていることは、決して見逃してはならない。ヘーゲルもまた、「疎外」の解消(止揚)状態を手放しで肯定しているのではなかった。

◎マルクスの疎外論 自己産出と対象化

マルクス(1818~1883年)は、こうしたヘーゲルの疎外論をじつにしっかり受けとめた、おそらく他の誰よりも深く。これを基に、現実社会の疎外を暴こうとした。

ヘーゲルが「外化」と呼ぶものを、若きマルクスは、「対象化」とも呼んだ。

自分の外(対象)の中に、自分を実現すること、自分の想いを込めることである。

当然、そこでも疎外が起こる。それをマルクスは「対象剥離」とも表現している(『経済学・哲学草稿』)。

マルクスは、外化、対象化する人間の活動を、「自己産出」(「自己生産」)とも呼ぶ。人間は、自己産出(労働、活動)による対象化を通じて自己を実現しようとする。

だが、対象化は必ず否定を含んでしまう。なぜなら、他のもの(外のもの、対象)に自己を投げ出してしまうから。従来の自分を否定して(超えようとして)、新しい自分(肯定)を作る(対象化)。それは自己実現であるが、同時に、そこでも否定が生まれる。

◎「疎外」は根底的なもの

マルクスはヘーゲル『精神現象学』の「偉大さ」について、こう書いている。

「ヘーゲルが人間の自己産出を一つの過程としてとらえ、対象化を対象剥離として、外化として、およびこの外化の止揚としてとらえている」(『経済学・哲学草稿』)と。

噛みくだけば、対象化とは新しい自己を生みだすことだが、対象として自己を分離させることである。対象化は、自己に対するものとして手放すことである。

だから、労働、自己産出とは自己の形成(獲得)であるが、同時に自己の喪失、自己の分離とも言える。労働とは自己の外化であるが、外化とは自己の剥離である。

しかし、自己の剥離をもたらすから、さらに自己の獲得(外化・疎外の止揚)へと向かう。

マルクスはヘーゲル(『精神現象学』)に、このように自己産出(活動・労働)の二重性をしっかりとみていた。

だから、疎外は人間にとって避けがたい事態である。それは資本制であろうが、他の社会体制だろうが、避けがたい。是非を超えている。宿命と言ってもよい。

◎「労働の疎外」と「労働における疎外のかたち」

ただし、この「外化」「疎外」の構造が、資本制社会の労働の場(歴史的現実の場)では、極めて著しい疎外として現れる。こう、マルクスはとらえた。

よく知られるように、『経済学・哲学草稿』では、「疎外された労働」が論じられている。

労働では、生産物が生みだされる。ところが、労働者である自分がつくった生産物が、本人の手から離れて別の人(資本家、経営者)のものになる。労働のプランも指示も、当の労働者に属さない……等々。労働者は、労働において「疎外」されている。このように、マルクスは労働における疎外点を4点挙げているが、詳細は省く。

<根底に流れる「疎外」>

労働は生産物を生みだす。労働の対象化の成果が生産物であり、労働の対象化は自己の実現であるはずだ。

ところが、とマルクスはいう。資本制の中では、「労働のこの実現が労働者の現実性剥奪として現われ、対象化が対象の喪失および対象への隷属として、[対象の]獲得が疎外として、外化として現われる」と(『経済学・哲学草稿』)。

ここでは先に触れたように、ヘーゲルを踏まえたマルクスの疎外概念が、そのまま資本制における労働のあり方に重ねられている。どんな労働(活動)も「外化」「疎外」である。しかし「疎外」が、資本制(という歴史的現実)のなかでは固有な、極めて強烈に歪められたかたちで現れる。

重要なのは、人間の存在=活動を広く見れば、「疎外」は資本制という一時代の生産様式にのみ固有のものではなく、どんな社会にあっても労働(人間の活動)に伴う基底的なものにほかならないということだ。

人間の自己産出自体が、結果として疎外を生みだす。どんな社会でも、人間はそのようにしか生きられない。ただ、そのありようが、「国民経済的状態」(資本制)のもとでは、その生産関係、生産様式に規定された固有なかたちで強烈に現れる、と。

ところで、『経済学・哲学草稿』では「疎外された労働」と、小見出しが付けられている。たしかにマルクス自身も、本文でも「疎外された労働」と表現しているが、アドラツキー版編者が付けた、この小見出し「疎外された労働」は誤解を拡大しやすい。これまでみてきた疎外の概念からすれば、「労働における疎外のかたち」と表現するほうが妥当である。

つまり、疎外は人間の自己生産活動、諸活動にとって根底的なものとしてあり、避けられない。その疎外が、資本制社会では、その社会体制に応じて特殊な現れ方をする。だから、「労働の疎外」ではあるが、「労働における疎外のかたち」とするほうが好ましい。

<サーヴィス労働問題の棚上げ>

今日、サーヴィス労働が産業で大きな比重を占めている。マルクスの時代は、「産業としては」その比重が極めて小さかった。ゆえに彼は、サーヴィス労働を、「極めて限られた」ものであり、「ぜんぜん無視してもいいほどである」と横においてしまった(『剰余価値学説史』)。

じつは、サーヴィス労働は、彼が展開した「労働における疎外のかたち」をはみ出してしまう質を有している。

それは、今日の私たちの課題である。

◎疎外の二重性 自然における疎外 社会における疎外

「疎外」とは、社会体制が変わることでなくなるものではない。いつかなくなるようなものではない。

彼がこうした視点をもちえたのは、彼の自然哲学に根ざしている。自然哲学的な視点(存在観)をもっていたからだ。

青年時代の彼は書いている、「人間は自然の一部」だと(『経済学・哲学草稿』)。

人間は自然に制約され、自然との、不断の交流によって生きている(言い直せば、「生かされている」)と。

人間とは、「動物や植物がそうであるように、一つの受苦している[leidend]、制約をうけ制限されている本質である」と(同前)。

人間は自然でありながら、自然からはみ出している。自然を対象化することで、自然から疎外されている。自然を対象化し、自然を自己化するが、それは自然に依存していることでもある。

「受苦的」とは、苦しむ、被るというように受動性を示すが、同時に人間は、だからこそ「情熱的[leidenshaftlich]となる。受苦的であると同時に情熱的である。

自然に規定されているとともに、自然に働きかける。自然に働きかけるとともに、自然の規定を受けている(依存している)。人間と自然は相互規定的である。

こういう自然哲学(存在観)をマルクスはもっていた。

◎思想の原点を前期と後期に二分する愚

ところで、若い時代のマルクスと後年のマルクスとでは、ある時期に完全な切断があったという論が、20世紀後半、まことしやかに流行した。フランス哲学者のアルチュセールはじめ、日本でも廣松渉さんあたり。

だが、人の生涯を辿ればわかるように、人間の思考は根底ではそう変わらないし、マルクスにしても、若き日につかんだ自然哲学的な受けとめは生涯貫かれていた。

たしかに、前稿で触れた、マルクス『資本論』における「必然の領域」と「自由の領域」の区分けは、彼の自然哲学からの踏み外しである。おそらく経済学を徹底して追求する中で半ば逸脱してしまった、西欧人らしい表現というべきだろう。

自然哲学に裏打ちされた疎外のとらえ方においては、そもそも疎外が止揚された「状態」をユートピアとして設定することはできない。資本制における労働の疎外のかたちを変革することは課題として立てられ、また資本制における労働の疎外が止揚されることはありえても、対象化・外化に伴う疎外が完全に止揚された「状態」(ユートピア)を固定的に想定することはできない。

◎マルクス主義者による「本質からの疎外論」批判

ところが、「マルクス主義者」たちは、「疎外」を捉え損ねがちだ。

象徴的な例が「マルクス主義」学者廣松渉さん(1933~1994年)だ。

彼は「初期マルクスの疎外論」を批判し、「物象化」論を主張する。

手短にいえば、廣松さんは、青年マルクスが「本来態」(人間の本来あるべき姿)を措定し、そこからの疎外という立場に立脚してきた、と批判する。そういう「本質からの疎外」論から、マルクスは中期の『ドイツ・イデオロギー』以降脱却し、物象化論の立場に立ったと主張する。廣松さんなりに、近代的主観と客観の二項対立を超えたかったのだろう。

<大衆には見えず、知識人的自覚にしか見えない「物象化」>

物象化(Versachlichung)とはなにか。廣松さんは書いている、「人と人との関係が物的な関係・性質・成態(ゲビルデ)の相で現象する事態、これをひとまず物象化現象と呼ぶことができよう」。人と人の関係が、物と物の関係として現象する。それが物象化である。

ただし、この物象化された現象とは、〝知識人的自覚〟によってのみとらえられる(言い換えれば、私たち庶民には「物象化」は見えないことになる)。

だが廣松さんは、疎外を基本から誤解している。おそらくヘーゲルの(自己)疎外論をまともに受けとめ損ねたのだろう。

彼はじつに注目すべき、かつ重大な指摘を行っている。

『経済学・哲学草稿』の論理をもってしては、「疎外の回復」が結局実現しないではないか、と青年マルクスを批判する。なぜならそこでは、「労働が、否、自己活動そのものが、対象化や外化であると論ぜられている。このため労働が存続する限り、疎外は永久に再生産されることになる筈である」(廣松渉『マルクス主義の成立過程』)と。言い換えれば、労働における疎外は、社会体制が変われば消滅する、と主張する。

労働がもし「対象化や外化」であるとすれば、労働はずっと続くのだから、「疎外は永久に再生産される」ことになってしまう。これでは疎外が止揚されないではないか、と。

こうとらえる廣松さんの姿勢は、後年になってもまったく変わらない。

◎「疎外」がないユートピアを描く「マルクス主義」

驚くべきことだ。廣松さんは、疎外が止揚されるユートピアの到来を夢見ている。疎外が、将来到来するユートピアでは解消される、と主張する。

しかしマルクスは、「労働における疎外のかたち」を批判したけれども、自然哲学的(根底的)な疎外は、人間の活動にとって避けることができない、ととらえていた。

(このあたりの細かい論議は、拙著『「労働」止揚論』内の「『本質からの疎外』なんてものはない」で展開した)。

繰り返すが、そもそも労働とは対象化であり、疎外とは、対象化、外化という自己産出運動、つまり人間の活動自体から惹き起こされる。対象化は対象剥離を、外化は疎外を必然として生みだす。

逆に疎外、対象剥離は自ずと疎外止揚、つまり対象化、内化の運動へ、人を突き動かす。疎外止揚を要請する。全うできるかどうかは別にしても。

廣松さんは、フォイエルバッハあたりの影響を受けていた青年マルクスの疎外論に「本来性」を嗅ぎ出して批判したが、自らは堂々と「疎外のないユートピア社会」という「本来性」を括りだしている。

青年マルクスの疎外論を、「本来あるべき自己」、「本来ある自然」、「本来あるべき社会」を措定する近代主義的な論として非難しておきながら、疎外の消えた「本来あるべき社会」を自ら括りだしてしまった。

このように、マルクスが抉りだした疎外の問題(労働における疎外のかたち)は、「本来態」を措定した自己疎外論と誤読され、「疎外論から物象化論へ」という流れのなかで、「マルクス主義」の学者・知識人によって葬りさられようとした。

にもかかわらず、「労働における疎外のかたち」は、今も歴然と存在しつづけている。

<最後は、「ゲヴァルト」に頼る物象化論>

なお、廣松さんは、私たちが日常の現実だと思うのは、「体制内意識」にほかならない、という。たしかに、こういう言葉が、かつて「マルクス主義者」の間で、糾弾の言葉として飛び交った。「主義者」でない私も半分イカレていた。廣松さんから見れば、私たちの日常意識は「虚偽意識」に陥っているのにすぎない、と。

だが、虚偽か真理かは、どのように判断するのか。

彼はこう答える、物象化論、あるいは「学的知(fur uns)」からみれば(つまり、庶民には見えない本質を、高みから見抜く学者から見れば、ということ)、真理―虚偽の価値基準は、虚偽を見抜いた「真理」のなかにビルトインされている、と。

だが、これは自己円環的論理にほかならない。

廣松さんは、自論の最後を、「マルクス主義」特有の「実践」(ゲヴァルト=暴力)に委ねることになる。

「二律背反的事態の止揚は、まさに『ゲヴァルト』、理論外的な実践的決着に俟たねばならない」と(『物象化論の構図』)。

なんと、ゲヴァルト(暴力、武闘)によって、最後の決着を付けるというのだ。

さらにアンチノミー(二律背反)を止揚する「高次の党派性」を登場させる。ときに目にする「高次の」という表現には警戒が必要だ。

◎國分さんによる疎外論

さて、ここまで疎外という概念をうちだしたヘーゲル、その基本を承け継いだマルクスの論、さらに、これを誤読した「マルクス主義」にも触れてきた。

ここから、本題に戻り、『暇と退屈の倫理学』での國分さんの疎外論に触れる。

國分さんによれば、疎外論が斥けられるようになったのは、疎外とともに語られることの多い「本来性」ゆえだとする。

疎外とともに、「本来的なもの」が設定されることで、それが「強制的」で、「危険なイメージ」をもたらす。つまり、本来こうでなければならないのだから、「必ず……せよ」と、厳しい強制力をもって人に迫ってくる。そこに危険性がある。

「本来性の概念」は人から自由を奪う。強制と排除にいたる。だから駄目だ。

その上で、と國分さんは言う、しかし「疎外の概念まで一緒に投げ捨てるべきではない」と。

ある悲惨な状況のなかで人が「これは何か違う」「こういう状態にあるべきではない」と感じるのは当然のことである。「そう感じられたならその原因を究明し、それを改善するよう試みるべきである。疎外の概念はそれを可能にする」と國分さんは言う。

大枠、同意する。そのとおりだ。

◎ルソーの「自然状態」と「本来性なき疎外」をもってくること

そこで國分さんは、「本来の姿」を提示してしまう従来の疎外論とは異なる疎外論を提起する。

それがジャン=ジャック・ルソー(1712~1778年)の「自然状態」である。

ルソーは、「自然状態は平和である」、「人間は自然状態において自然権を謳歌している」と。「なぜなら、自然状態においては、人間をどこかに縛り付ける絆など存在しないからだ」と國分さんは言う。

そして何よりも重要なことは、ルソーが自然状態について、『もはや存在せず、おそらくはすこしも存在したことのない、多分将来もけっして存在しないような状態』と述べていることである。ルソーは自然状態を、かつて人間がいた状態や戻っていける状態として描いているのでもないし、これからたどり着ける状態として描いているのでもない。

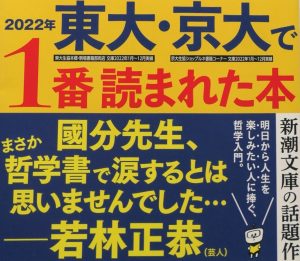

『暇と退屈の倫理学』

ルソーの目論見は、私たちが当然だ、当たり前だと思っている社会状態を遠くから眺めてみることにある。

うーむ、これは苦しい。どうみても、「自然状態」が、「本来あるべき状態」「理想の状態」とみなされている。あるいは、ユートピアと言い換えてもよい。

「本来あるべき事態」とは人間が理想として描いた像であるが、ルソーの「自然状態」が同じではない、と言うのはなかなかきつい。「本来」という表現を使おうが使うまいが、ルソーの「自然状態」とは「本来あるべき」と重なる。西欧的思考における楽園と映る。

◎ルソーの「純粋なモデル」の危うさ

さらに國分さんは、書いている。

「ルソーはただ、文明人の『みじめな』姿やその疎外を、自然状態というモデルを通じて描いているだけなのだ」

では、その「自然状態というモデル」はどこから出てくるのか。現状を「みじめ」と思うとらえ方はどこからやってくるのか」。エデンの園からやってくるのか。

國分さんは書いている。

「純粋なモデルを立てると、そのモデルがあたかも理想であるかのように思われてしまうことがあるのだ。ルソーの描く自然人の姿もまた同じように誤解されてきたと言わねばならない」。

うーむ。それは読者の側の責任ではあるまい。

じつは、この「純粋なモデル」を批判しているのは、「疎外」概念を掘り下げたヘーゲルその人である。

「純粋」というのは、どこからも、どんなものからも規定を受けてないということ。

近代に入り、ルソーのように「純粋」「純粋な自然」を立てることを、ヘーゲルは(18世紀の)自然主義と呼んだ。

「人間は自由なものとして生まれている」「人間は本性としては善である」「人間は生まれつき平等」といった考え……「存在するものは善である」とする考えを、抽象的な自然主義とヘーゲルは観た。

ルソー的な考え自体にクレームを付けるのが、私の目的ではない。そうした状態を「自然状態」として掲げることが、そもそも「本来性」の打ち出しにほかならないと指摘したいだけだ。

ルソーが、言外に「本来あるべき」と考える「自然」とは、近代的主体が客観として立てた「純粋」な「自然」である。近代の自然主義である。

◎ヘーゲルは疎外を肯定? マルクスは疎外を否定?

また、國分さんは、疎外について、ヘーゲルとマルクスが対照的だととらえている。「ヘーゲルはこれを肯定的な意味で、マルクスはこれを否定的な意味で用いている」と。だが、両者の疎外論は、そのように白黒の対照に分けられるほど浅くはない。それはすでに書いてきたことなので、読者にはおわかりだろう。

ヘーゲルは外化・疎外が必然的に起こるが、とくに近代において著しく生起する運動ととらえた。そして、キリスト教とギリシャ哲学を総合した「絶対精神」ですらも、「疎外」に出遭ってしまうことを示した。

また、マルクスは「否定的な意味」だけで捉えているのでもない。根底的な疎外、つまり自然的な疎外についても言及している。

だから、必ずしも「否定的な意味」だけでない。

以上、國分さんの疎外論の気になる点について、コメントしてみた。

◎疎外は疎外止揚とともに

こうして言えるのは、「疎外」概念が孕む危険性を、「本来性」という概念の有無に絞りこんでも、埒があかないということだろう。ルソーが「本来性」の言葉を使わなくとも、「自然」という概念で「本来性」を示しているのだから。

人間は疎外に出遭う。疎外と感じるのは、今の自分が、こうありたいと思い描き願う自分とズレてしまうからだ。「おかしい」と感じるからだ。

あるいは、この社会が何かおかしい、転倒しているのではないか、と感じるのは、そうではない社会、こうありたいという社会を、ぼんやりとではあれ、思い描いているからだ。

「おかしいな」と感じるとき、じつは「おかしくない」こと・事態を欲している。求めている。

あえていえば、これがヘーゲル的な弁証法の運動だ。それは、「正・反・合」などという「マルクス主義」的、図式的な弁証法とは異なるものだ(マルクスと「マルクス主義」は異なる)。

◎問われる「絶対化」「純粋化」

疎外は疎外止揚(への志向)とともにある。逆に疎外止揚(の状態)も、つねに疎外を生む。

疎外は疎外止揚とともに、疎外止揚は疎外とともにある。そこの隙間に「本来性」という言葉をもってくるかどうかが、重要な問題ではない。

むしろ、「本来性」という表現の是非ではなく、疎外を止揚しようとして、変革・改善しようとして括りだす理念(観念、イデオロギー)を「絶対化」「純粋化」してしまうことこそ、問われるべきである。

言い換えると、括りだす理念・観念が、みずからのうちに否定的概念を抱えているかどうか。

國分さんも指摘するように、「純粋なモデル」を立てることは恐ろしい。「純粋」は媒介をもたないからだ。

「本来性」の危うさは、「純粋」にある。純粋とは否定を含まない「全肯定」である。

純粋な自然、純粋な状態、純粋な人間とは、否定の混じらない全肯定である。それが「本来性」であり、「ユートピア」である。ルソーの「純粋」はそうした危険性を孕んでいないだろうか。

◎「本来性」「純粋性」の危険

観念として括りださされる「全肯定」は、現実の「全否定」に陥りやすい。それは、1960年代、70年代の空気を吸ってきた私自身、よく体感していることだ。

若い世代には、歴史上のできごとでわかりにくいかもしれないが、政治党派内の近親憎悪的な内ゲバ殺人、連合赤軍内部の同志虐殺、東アジア反日武装戦線の爆弾闘争等……、さまざまな事例を挙げることができる。

それらは、「純粋」な「全肯定」を理想として括りだすことで、たとえば「悪に取り憑かれた他者」「ブルジョア的思考に冒された自分」「人民の血を吸う悪魔企業」と映る現実の姿を全否定してしまう。全否定できる。

言い換えると、理想のためなら、他者(ときには自分)の存在(生命)の抹殺に至ってもやむをえない、と信じうる。

他人事ではない。そんな観念的心情をもつ連中とはかけ離れているはずと思っている私たちも、彼らとまったく無縁とは言いきれない。そうした惨劇をもっと縮めたような心理劇は、今日でも、どこでも演じられている。SNSの世界でも、たくさん見受けられる。

「本来性」「純粋な……」の危うさとは、全肯定であり、否定を内部に抱えないこと。それは絶対の肯定であり、「非本来的」な現実の「全否定」につながる。だから、廣松渉さんのように、「ゲヴァルト」(暴力、武闘)に決着を託すことすら許されることになる。

「絶対の善」と思いこむ狂気は、「絶対の悪」の暴力的打倒をめざす。今日の戦争(侵略戦争)も、みな、このような思考に冒されている。

◎「未開社会」の中に「本来性」を措定するボードリヤール

ところで、國分さんが依拠する「浪費」を称揚するボードリヤールもまた、これら武闘・暴力・テロに親和的な姿勢を示していた。

ボードリヤールは、現にある人々の営みを「記号の秩序」に縛られていると、とことん侮蔑し(そこまでは論として一面妥当ということができるが)、あたかも「未開社会」「古代社会」にあったとする「豊かな社会」に理想を求めている。

「未開社会」「古代社会」を「本来あるべき姿」として持ち上げた。「未開社会」では、「浪費性」や「将来への気づかいの欠如」こそ「真の豊かさ」のしるしとしてあった、と。

彼は、「本質的なものは常に必要不可欠なものの彼方にある」と語りだす。つまり「必要不可欠なもの」(有用性)など顧みない「濫費」の世界に「本質的なもの」を見つけ出す。そこには「相互扶助」があり、「富は無限に存在する」と。

まさに「本来性」という観念の括りだしである。國分さんが排除したい「本来性」へのなだれ込みにほかならない。

ボードリヤールの姿には、「俺は『有用性』なんて下らないものにとらわれないぞ! 」と意地を張る西欧的思考の典型が見られる。だがそれは、逆に「有用性」にがんじがらめになっていることの裏返しにほかならない。「有用性」とうまく距離をとれないのだ。

◎消費社会論に持ちこまれた「本来性」が称揚するテロリズム

「本来性」に縛られたボードリヤール先生は、次第に過激になる。

「真に豊かな社会」(本来性)には、等価交換などという陳腐なものはない。取引はない。豊かな「浪費」があるだけだ。その豊かさが失われた現代社会には、「逆ネジを喰らわすしかない。死を賭けるしかない」と。

「本来性」を「未開社会」に設定して、ボードリヤールは「浪費せよ」「濫費せよ」と煽る。

さらに、テロリズムや、日本赤軍のオランダ・ハーグの人質作戦を賞賛する。それは取引という陳腐な世界を超えたものだと(じつは人質作戦は取引をしているのだが、そんなことすら見ようともしない。かなり浮き世離れしている)。そして、あの9.11をも。

ボードリヤールは、生きている現実、庶民、とりわけ額に汗して働く人や労働をとことん侮蔑し、「労働の終焉」を叫び、「古代社会」を「本来性」として持ちあげた。

こうした、20世紀後半の消費社会批判論に、21世紀の今日傾斜するのは、好ましいこととは決して言えない。消費社会における記号・ブランドの所有による承認欲求を批判するのに、ボードリヤール的な「浪費」の概念など持ちこむ必要はない。

人は、悪無限的な「記号・ブランドの消費」に追われるのではなく、ものごと・体験とじっくり向きあい、それをていねいに味わえればよい。屈折した「浪費」という概念を持ってくるのではなく、シンプルに「味わう」という日本語を対置すれば充分ではないか。

◎現実を冷笑する思考

ボードリヤールは、「生産の終焉」「労働の終焉」を宣言した。なぜなら、労働が「ほんとうの生産」をしているのではなく、記号の生産をしているのにすぎないから、と。かつては「効用」や「必要」(使用価値)を生産してきたが、今では生産は記号を付けるだけになってしまった。「マークする」だけの生産になってしまった。記号となった生産は、「真の生産」ではない、再生産労働に成り下がった、と。ここでも、「真の生産」(本来性)が括りだされている。

そして、現実、現実の労働(者)、現実の消費(者)へ冷笑を浴びせる。

影響されてだろう、ボードリヤールの翻訳者・学者の今村仁司さんも、今日、労働する人々は、ただただ「虚栄心と承認欲求」に喜びを見出しているだけだと断じる(『近代の労働観』)。労働人間に満足してはならない、労働からの解放をかちとり、「自由人」でなければならない、と促す。ボードリヤールの冷笑を承け継いでいる。

國分さんは、人は「退屈」から逃れたいために、日常の仕事の奴隷になり、働いている、という。(『暇と退屈の倫理学』)。

ボードリヤールや今村さんほどの冷笑さではないにしても、國分さんにもそんな傾向が少しうかがえるのは、残念なことだ。

繰り返し注意を促せば、人々の営みを冷笑するボードリヤールのような「消費論」(浪費論)に拠るべきではない。

◎列島の存在観からの疎外論へ

私たちは、今、近代の果ての現代を生きている。

もし今日「疎外」という概念をとりあげるなら、まず存在観(存在論)に降りてみるべきではないか。そこから、組み立てるべきだろう。時代がそう要請している。

絶対精神を謳うヘーゲルは、ゴルゴタ(刑場、つまり「死」「否定」)を語らずにはいられなかった。マルクスには自然哲学(存在観)があった。

マルクスの自然哲学は、ひとつの導きになりうる。

彼は人間が自然(の一部)である、とした。

人間は自然でありながら、自然を対象化する。言い換えれば、人間は自然を疎外し、自然から疎外される。ここがマルクスの自然哲学の原点である。それは列島の存在観にも通じるものがある。

吉本隆明さんは、ここから『心的現象論』で、「原生的疎外」という概念を引っ張り出したのだろう。

一般的な西欧的思考では、人間(主体)が自然を客体化し、支配下に収め、自己意識を拡大し、全自然を克服する方向へ進む。主体・意識の絶えざる活動によって、自然を克服し、世界を意識・観念で覆わんとする。ヘーゲルも、そのように動いた。

西欧は、自然に還ったり、自然に溶けるのではなく、自然の対象化(疎外)による自然の克服へと突き進む。自然を支配下に収めることで、疎外の止揚をめざす。

しかし日本列島では、西欧的記述を使えば、人間は自然から疎外されるが、西欧のように自然の克服によって自己回復を図るのではなく、自己を自然の中に溶かす、あるいは入りこむ、あるいは自然との心的な価値交換による融合を図ることに、解決を求めてきた。

たしかに、社会における「疎外」の問題(生産における疎外、消費における疎外)がとても重要な課題だ。

ただ、その前提である自然的疎外論(存在観)を基礎とするべきだろう。それが、後で述べるように、「観念の絶対化」を免れる道であるはずだ。

◎「生産」は「消費」であり、「消費」は「生産」である

もし、現代の「消費における疎外」について考えるとすれば、「生産(労働)における疎外」の問題も外せない。なぜなら、生産(労働)と消費は、互いに規定しあっているからだ。

マルクスは、「生産」が「消費」であり、「消費」が「生産」である、という視点を示した。鋭いとらえ方である。

「生産」には「消費」が伴う(たとえば生産過程で生まれる消費・消耗)。また「消費」もまた「生産」を伴う(たとえば、労働力の再生産)。『経済学批判序説』で、彼は丁寧にこの点について論じていた。生産は消費であり、消費は生産である、と。

それは、生産と消費を対立的・固定的に分ける論を超えていた。ただ後年、『資本論』では、生産(労働)と消費を分けて、ひとまずの解答を「労働時間の短縮」に求めたが……。

◎諸活動の「生産」と「消費」への疎外

そして私たちはさらに、マルクスのこの地点の先へと論を進めるべきだ。

「生産」と「消費」を対項として立てること自体を相対化してみる。人間の活動は、近代社会では、たまたま、「生産」と「消費」に区分けされているのにすぎない。

それは次のように言い直すことができる。人間の諸活動が、一部は「生産(労働)」に疎外され、一部は「消費」に疎外されている、と。これは、近現代の疎外の一形態である。

「生産」と「消費」を二分すること自体を見直すべきではないか。

たしかに、どんな時代の人間活動であっても、ときに生産(労働)的であり、ときに消費的である。生産的時間があり、消費的時間がある。けれども、それははっきり分けがたい。なぜなら、つねに対項をうちに含んでいるからだ。

それが近代に入ると、明確に「生産(労働」の場・時間と、「消費」の場・時間に明確に分けられるようになった。人間の活動が「生産」と「消費」へと分裂を強いられた。生産と消費に、人間の活動が二分され、疎外されてきた。

「疎外されている」とみるのは、その止揚を志向していることにほかならない。

そこには根拠がある。なぜなら、今日の「労働」の形態が生まれたのは、たかだか150年少々前にすぎないからだ。近代的な雇用契約制度による賃金労働の形態は、それ以前にはなかった。

◎「生産」と「消費」という二項定立の「疎外」から「感(はたら)く」へ~

生産と消費への二分は、疎外ととらえうる。そういう認識を促すのは、日本列島に古くから見える「はたらく」という概念である(「働く」という字が当てられたのは近年のことである)。「はたらく」は「感く」と書く。かつて「はたらく」は「感(はたら)く」であった。

生産と消費という分断は、「感(はたら)く」という概念によって分裂止揚(の方向)へ向けることができる。志向性として。

それは、「嫌な、下らない、つまらない生産」(労働)の時間を減らして、「楽しい消費」の時間を増やして遊べばよい、という思考構造自体を相対化し、生産(労働)と消費のあり方自体を見直すことである。

その作業が大切なのは、消費における疎外には、生産(労働)における疎外が反映され、生産(労働)における疎外には、消費における疎外が反映されているからだ。

<人工知能と「自己疎外」>

今日の社会では、新たに時代に特有の疎外のかたちが現れつつある。

デジタルテクノロジーの進展のもと、人間は人工知能(AI)を生みだした。自己の想いを託したテクノロジーの一つが人工知能である。自己の分身(新たな自己)として。あるいは自己を助けるものとして。

ヘーゲルやマルクス風にいえば、人工知能とは自己の「外化」「対象化」である。

AIとは、現代の人間が外化したものだ。だから、そこに疎外が生まれるのは必定である。

人間の支配下に置くはずのAIが、逆に人間を支配するようになるやもしれない。これもまた、疎外の一形態である。

ヘーゲルは、人間が近代の中で自己実現は図ろうとしてきたのに、疎外に陥り、近代から復讐を喰らっていることを描いた。現代社会も人工知能において自己実現を図ろうとするが、疎外に陥り、復讐を喰らうだろう。

すでに近代エネルギーの粋を集めた原子力発電は、人間の「想定外」で起きた事故の発生で、住民を、営みの基礎である土地(故郷)から、追放した。空間からの苛酷な疎外である。

今度は、人間がつくりだした人工知能から、人間が疎外される。人の意識に深刻な疎外をもたらす可能性がある。

このとき、疎外止揚の運動はいかに組み立てられるのだろうか。あるいは、それをもはや疎外とも呼ばなくなるのだろうか。

◎はじまりは違和感

さて、長々と論じてきた。

『暇と退屈の倫理学』で、ルソー、ヘーゲル、マルクスの疎外が採りあげられたゆえ、私も哲学上の疎外を論じたけれど、大切なことは、人々がふと感じる疎外感だろう。國分さんが何よりも言いたいのも同じだろう。

人々は疎外らしき心情を抱く。

「なにかおかしい」と感じる。そして、なぜそうなるのだろうと、おかしく感じる理由を探り始める。すると、こうあるべきだよな、こうでありたいな、という願望の輪郭が浮かんでくる。疎外を止揚したいという輪郭が。

「なにかおかしいな」「なにか間違っている」と違和を感じれば、裏側で、「おかしくない」なにか、「間違っていない」なにかを思い描いているはずだ。

逆にいえば、「なにかおかしいな」と思わなければ、現状とは異なることを欲しないことになる。

「なにかおかしいな」「こんなはずじゃなかったのに」といった疎外感を抱くためには、自己を、社会をとらえ直す、さまざまな視点を持たなければならない。そのためには、多くのことを学び、吸収しなければならない。

疎外の原因を見つけ出すことができれば、取り組むべき道がみつかる。疎外は疎外止揚(の志向性)とともにある。疎外の発見は、その止揚を内包する、

◎疎外の次元と整理

最後に、疎外を考えるにあたって、留意すべき点を二つ。

第一。

人が抱く疎外感は、平面的ではない。次元(位相)の整理が必要である。

疎外感を感じる対象は、自分であったり、社会であったりする。感じる対象の次元を意識し、整理しなければならない。

なんでもかでも社会のせいだ、という主張は昔から変わらず存在する。すべての問題を社会に還元する主義がある。逆に、すべてを自己責任に帰す論も昔から変わらず存在する。道徳主義である。

あの1960年代後半の騒乱の時代も、こうした不幸な二分による争いが起こった。

自分の問題は自分に返すしかない。社会の問題は社会に返すしかない。その区分けはいつの時代にも求められる。自己の問題を社会のせいに転嫁すべきではない。社会の問題を自己の問題に矮小化すべきでもない

次元の整理はつねに問われる。

同時に、自己の問題がじつは社会の問題と関わっていることもある。社会の問題がじつは自己の問題に関わっていることもある。

その腑分けが問われる。

◎「全肯定=全否定」を避けるために

第二。

國分さんが指摘する、疎外論における「本来性」の危険は、どこからやってくるのか。それは、全肯定を括りだして現実を全否定する思考から生まれる。

こうした観念の絶対化を免れるには、列島的な存在観の次元に降りてみればよい。「あること」(存在すること)のすべてを、主体の支配下に置こうとする思考形式ではなく、「あること」を「ありがたい」と受けとめる存在観に。

問われるのは、「本来性」を差し出してしまうか否か、というよりは、括りだした理念、観念を絶対化(純粋化)する落し穴に陥らないこと。そのためには、列島で培われてきた存在観に降りてみる。

★ ★ ★ ★ ★

当然、それぞれの疎外感や疎外論があってよいし、これからもっと賑やかに論じられればよい。

『暇と退屈の倫理学』における疎外をあえてとりあげたのも、國分さんの心意気をよしとするからであり、彼なりのこれからの疎外論にも期待しよう。

とよだもとゆき『労働止揚論 ~「働く」から「感(はたら)く」へ~