追悼 アラン・ドロン

【偏愛名曲】ニーノ・ロータ作曲「太陽がいっぱい」

アラン・ドロンの訃報が届いた。享年88。

◯ニーノ・ロータの「太陽がいっぱい」

少年時代、ラジオで洋楽のヒットチャート番組を聴くのが楽しみだった。住宅が狭く、小さな居間に置かれたラジオではボリュームを上げられなかったので、スピーカー部分に耳をくっつけるようにして、毎週番組を聴いた。

よく流れていたのは、ポール・アンカやニール・セダカ、コニー・フランシス、そしてエルヴィス・プレスリーだった。

当時は、米英以外の音楽も元気で、カンツォーネ、シャンソン、ラテンにも勢いがあった。映画音楽にしても、イタリアやフランス系が力を示していた。

しかし少年は、映画音楽には惹かれても、映画を観ることはできなかった。子どもだし、小遣いもなかったから。

1960年、西田佐知子の「アカシアの雨が止むとき」が街によく流れていたころ、フランス映画「太陽がいっぱい」が封切られ、その主題曲が登場。しばらくヒット・チャート上位を占めていた。

監督ルネ・クレマン、主演アラ・ンドロンのこの作品も、映画は観ていないものの、ニーノ・ロータ作曲の主題曲には、強く惹かれた。陽光が溢れている海が舞台のはずなのに、なぜか哀しみが漂う旋律。

わずか1分30秒ほどの楽曲だが、ラジオに耳傾けていると、うぶな少年の心に、深い情感のようなものがどこからともなく湧きあがってくるのだった。

少年ながら、批評眼、いや批評耳は多少あった。

「オリジナルサウンドトラック盤」と、「フィルム・シンフォニックオーケストラ盤」(おそらくは日本のコピー楽団)の二つのヴァージョンがあった。後者がラジオから流れると、いささかがっかりした。微妙だが、後者はムードミュージック的な方向に若干流れていたから。

こうして、「太陽がいっぱい」は、「禁じられた遊び」と並んで、少年の心に深く刻まれる映画音楽となり、今も変わらない。監督はともに名匠ルネ・クレマンだった。

◯色男すぎて……

オリジナルサウンドトラック盤

映画「太陽がいっぱい」を実際に観たのは、数年あとになってからだった。

アラン・ドロンがマリー・ラフォレを上目遣いに見つめる、ブルーの瞳の妖しさには、同性ながら、ぞくっとするものを感じた。

ただ、そのころは、彼があまりにも色男すぎ、髪も整えすぎのような印象を持っていたので、やや反発するところもあった。

むしろアメリカ西部劇ドラマ「ローハイド」で、カウボーイ隊長のエリック・フレミングや、いつも女の子にちょっかいを出しては火傷するクリント・イーストウッドのほうに惹かれた。あるいは、「拳銃無宿」でたえず目尻に皺を寄せているスティーブ・マクイーンのほうに、あるいは「カメラマン・コバック」で腕っ節が強いチャールズ・ブロンソンのほうに。

◯男と男の間の嫉妬・張りあい・友情

それでも、こちらが歳をとるに連れて、アラン・ドロンの魅力にしだいに惹かれるようになった。

過激なアクションやヴァイオレンスで見せようとするハリウッド系とは異なり、寡黙で静謐な映像の中で、美が追求されていたから。

振り返り、好きな作品を選ぶなら、「太陽がいっぱい」、「サムライ」、「さらば友よ」、「ボルサリーノ」あたりだろうか。

こう挙げてみると、彼の作品で輝いているのは、男と男の間の友情や張りあい、嫉妬といった微妙な心理を映像化したものに魅力があるように感じられる。

『太陽がいっぱい』ならモーリス・ロネと、『冒険者たち』ならリノ・ヴァンチュラと、『さらば友よ』ならチャールズ・ブロンソンと、『ボルサリーノ』ならジャン=ポール・ベルモンドというように。男同士の微妙な関係、やりとりに、アラン・ドロンの魅力が際だったのではないだろうか。

考えてみれば、ハンサムでモテ男すぎるから、どんな女とくっついても、さもありなん、というだけで、盛りあがりに欠けるのだろう。

◯彼を囲む女性たち

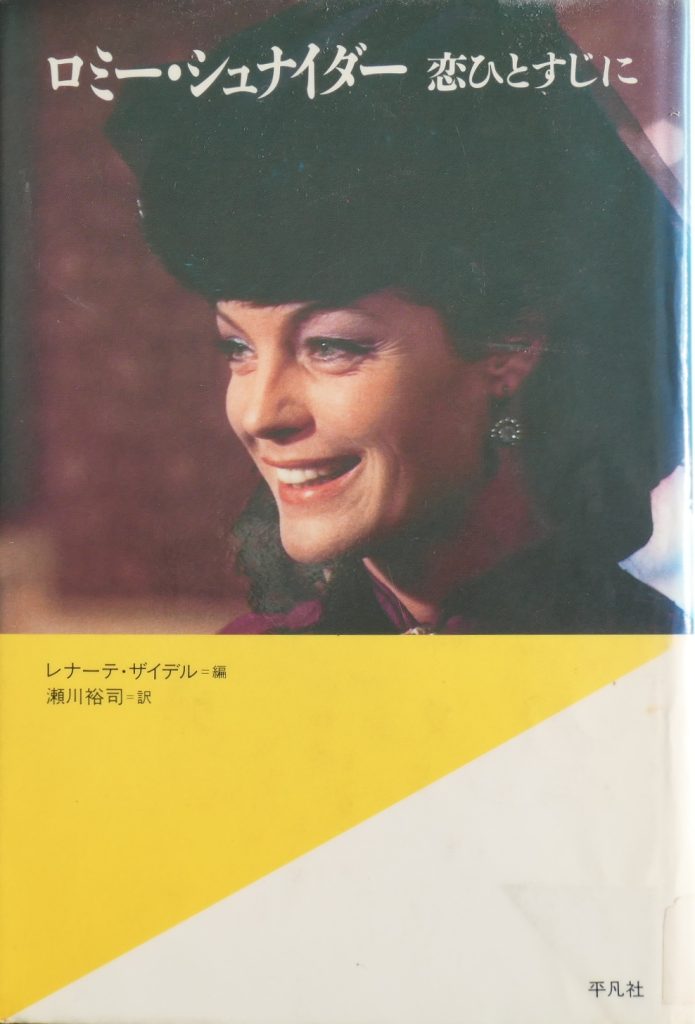

恋ひとすじに』(平凡社)

彼がつきあった女性たちには、ある種の傾向を見出せる、ように感じる。婚約したロミー・シュナイダー、結婚したナタリー・ドロン、長年仲がよかったミレイユ・ダルク……。歌手ダリダとは、デュエットで「甘い囁き」という歌を出した。こう並べてみると、アメリカ女優的な傾向とは一線を画していることがわかって、好ましい。

今世紀に入り、十数年前、フランスのテレビドラマにも出演していた。『アラン・ドロンの刑事フランク・リーヴァ』。

制作当時、70歳少し前だが、その老け方はみごとたった。

腹は少しだけ膨らみ、目の下に弛みもあるが(人のことはとても言えない!)、顎の線はしっかりしているし、渋い初老の刑事役をちゃんとこなしている。しゃがれ始めた声も渋さを増す。彼が若いころは、世紀の美男子にこういう老け方ができるとはとても思えなかったが、イヴ・モンタンの円味と穏やかさを湛えた老け方とまた別の、渋く老いた美を醸し出していた。

◯粗い手触りの「高校教師」

彼の作品ではマイナーでB級に属するのだろうが、私には捨てがたい作品がある。

1970年代前半につくられた『高校教師』(ヴァレリオ・ズルリーニ監督)では、それまでのイメージとがらりと変わり、無精髭を生やして髪を乱した、うらぶれた、冴えない教員を演じていた。

北イタリアの海辺町の寒々しい映像に、メイナード・ファーガスンのトランペットソロが流れ、1970年代という時代のざらざらした世界が象徴されているように感じられた。明らかに、1960年代の高揚の潮が引いたあとの荒れた空気が漂っていた。

この映画を初めて観たのは、映画館に足を運ぶ余裕などとてもない1970年代後半。深夜のテレビでだった。遅くに帰宅して、ビールを飲みながら、テレビ画面に引きこまれた。

当時、こちらは泥沼の争闘に引きこまれていて、明日どうなるかもわからないような暗い状況だったので、『高校教師』のざらついた映像に共感を覚えた。

構成は甘いし、けっして代表作には入らないけれど、舞台となった北イタリアの町の寒々しい映像と、こちらの重たい状況が重なりあったのだろう。

時代を共有させてもらった俳優、アラン・ドロン。

ハリウッドの二枚目にはない美と影を持ちあわせた、世紀の名優だった。

合掌。