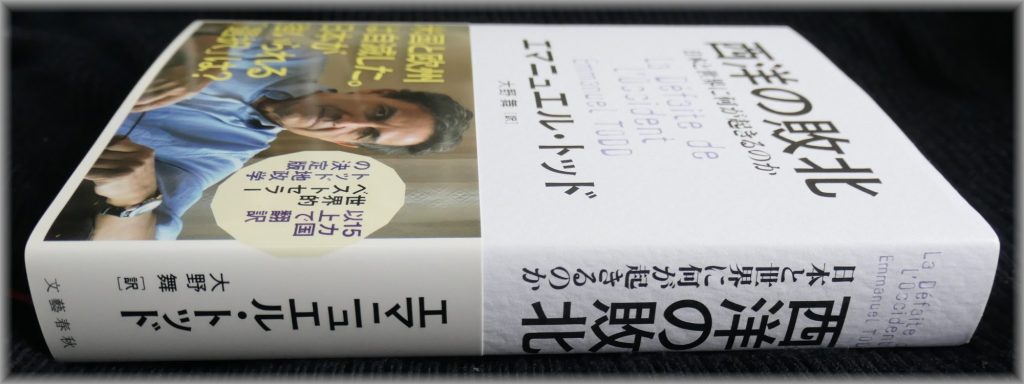

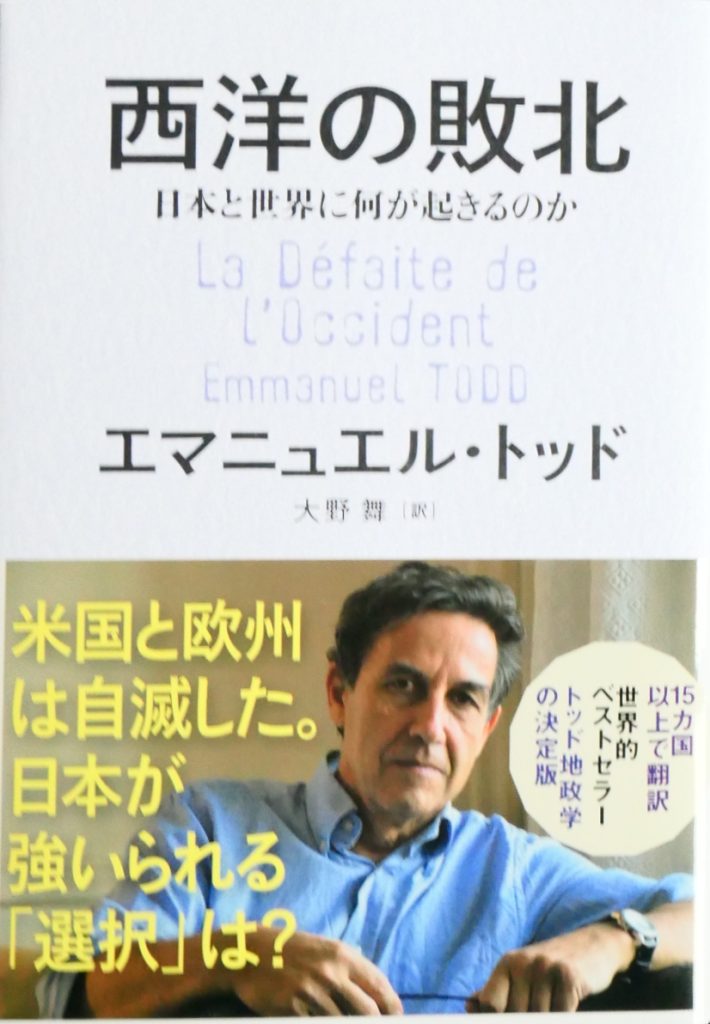

エマニュエル・トッド『西洋の敗北』 [書評]

[新ジャパノロジー]

~新しいジャパノロジーのために~

刺激的なタイトルである。「敗北」とは、「勝利」が対置されるものだが、勝者が誰であるかが明示されているわけではない。たしかに「ウクライナ戦争」(ロシアによるウクライナ侵攻を著者はこう呼ぶ)という当面の闘いでは、冷徹にロシアの勝利を予想するが、「西洋の敗北は、ロシアの勝利を意味するわけではない」、それは「宗教面、教育面、産業面、道徳面における西洋自身の崩壊のプロセスの帰結」とみている。

だから、むしろ「西洋の自壊」とでも呼ぶほうが、本書の内容には合う。帯には「自滅」と書かれている。

「西洋の敗北」という事態を前に、著者エマニュエル・トッドさんは、どうやら日本に期待を寄せている。多少のリップサービスが含まれてはいるだろうが、「西洋」と「その他の国々(非西洋)」という対項から外れたところに日本を据えて、両者の「仲介役」的な役割を求めている。慧眼というべきだろう。

○「宗教なし! どうして道徳教育を授けるのですか」

まず、西洋の「敗北」(自壊)をもたらした最大の要因は何か。

歴史人口学者・家族人類学者である著者は、出生率、乳幼児死亡率、識字率、肥満率、平均余命(率)、高等教育修了率などの数値を参照するが、もっとも大きな要因を「宗教ゼロ状態」の到来にみている。西洋における「宗教」とはキリスト教を指すが、西洋を「敗北」に追いこんだ最大の要因は「宗教」的土台の「消滅」だとする。

西洋の「宗教ゼロ状態」ということばを前にして、私が即座に想い出すのは、新渡戸稲造『武士道』冒頭に書かれたエピソードである。

百数十年前、新渡戸がベルギーの法学大家と散歩していたときのこと。

「あなたのお国の学校には宗教教育はない、とおっしゃるのですか」と、この尊敬すべき教授が質問した。「ありません」と私が応えるや否や、彼は打ち驚いて突然歩を停め、「宗教なし! どうして道徳教育を授けるのですか」と、繰り返し言ったその声を私は容易に忘れえない。

(『武士道』矢内原忠雄訳)

西洋法学者の質問に、新渡戸は即答できなかった。そして、のちにやっと答えを得て、『武士道』を執筆した(1899年)。20世紀を迎える直前である。

このエピソードが教えているのは、西洋の学校では「宗教教育」が道徳教育の役割を果たしていたこと。ところが、新渡戸の少年時代、日本の学校では「宗教教育」がなかった。そこで答えにまごついた彼はのちに「武士道」に日本の道徳教育の柱を見出した。

新渡戸のこの解答が当たっているかどうかは、最後に触れよう。

気がかりなのは、学校で道徳教育の役割を果たしてきた「宗教」が「ゼロ状態」になってしまったとき、西洋における道徳はいったいどうなってしまうのか、という疑問だ。本書はその末路を明らかにしている。

○「神」の死

宗教ゼロ状態の西洋を支配しているのは、今やニヒリズムである、と著者はいう。明快だ。

かつて、ニーチェは「神は死んだ」と先駆的に叫んだ。1882年のこと。真理は天上にあり、地上のものは価値なきものとするプラトン哲学と結びついたキリスト教的世界への反撃を開始した。

しかしキリスト教的信は、近代に入り神の地位が脅かされても、人間の「良心」や「理性」として引き継がれ、あるいは「科学」への信として生き延びてきた。

「神は死んだ」と宣言した当のニーチェは、キリスト教道徳のみならず、「良心」や「理性」をもその末裔とみなし、自らは「力への意志」を提唱した。しかし、結局のところ、良心や理性を「意志」に置き換えただけで、ニーチェもまた、プラトン以来の西欧形而上学の罠から逃れることができなかった。

むしろ近代は、神を後ろに退かせ、その空座に「人間」を据え、人間主義(ヒューマニズム)を謳うことで、社会を前進させてきた。

○「宗教ゼロ状態」と「新自由主義」と「オリガルヒ」

私からみればこうとらえられる西欧(形而上学)の歴史を、トッドさんは「宗教」を軸にして、キリスト教の「活動的」段階、「ゾンビ的」段階、「ゼロ状態」の3段階に分けて分析している。

「活動的」段階から「ゾンビ」的段階になっても、社会ではまだ「良心」が尊重され、力を失っていなかった。しかし今世紀に入ると、とうとう宗教の「ゼロ」段階に入ってしまった、とみる。

氏がとくに重視するのは、「宗教」の中でもプロテスタンティズムだ。ルターとカルヴァン派こそ、「西洋の優位性」の源泉となってきたが、この「プロテスタンティズムの死」が「西洋の解体」をもたらした、と。

プロテスタンティズムは、勤勉に働き蓄財せよと教え、信者は聖書に直接アクセスすべきと教えてきた。こうしてプロテスタンティズムこそ、西洋における経済発展と識字化(教育)に大きく寄与し、強力な国家づくりに貢献した。

しかし他方でプロテスタンティズムは、「人間は平等ではない」という人間観を共有している。「ある者は選ばれ、ある者は地獄に落ちる」と決められた「予定説」を採る。その教えは「我こそは神に選ばれし者」という自意識(不平等の意識)を増長させ、近代化を推進する力になった。そこに西洋的思考の特徴をみることができる。

ミサ・日曜礼拝への参加率が高い「活動的段階」から、その参加習慣が薄れる「ゾンビ的段階」を経て、今日では、「キリスト教ゼロ状態」を迎えてしまった。ゾンビ段階では「良心」はまだ生きていたものの、ゼロ状態では、宗教から受け継いできた習慣や価値観すら消滅しつつある。良心すら消えてしまった。

プロテスタンティズムの崩壊(宗教的空虚)は、イギリスやアメリカに新自由主義を生み出した。

アメリカでは、「少数の最富裕層が寡頭的社会の頂点を形成し、そこでは真の意味の少数富裕権力者(オリガルヒ)が、彼らに依存する下位の特権階級に囲まれて暮らしている」。

○「宗教ゼロ状態」の現実

「宗教ゼロ状態」の到来となれば、かつてデンマークの法学大家が新渡戸に対して「宗教なしでどうやって道徳教育を授けるのか」と驚いて発した質問は、皮肉にもブーメランのように西洋自身へと戻ってくる。

トッドさんは、「宗教ゼロ状態」がどんな現実を生み出しているのか、イギリスやアメリカ(たとえば人種差別、産業基盤の欠落等)、フランスなど各国の暗部を抉り出す。

「宗教ゼロ状態」(プロテスタンティズムの消滅)のもとでは「勤勉」は流行らない。金融資本主義では、「財」(を生産する)よりも「貨幣」を生産する方がずっと簡単だ。「莫大な富の源泉に近い銀行家、税務専門の弁護士、銀行家のロビイストなど」が最高の職業とされ、エンジニアなどの生産者は「放蕩の源泉」からは離れすぎていることになる。「富は実際の生産からますます離れたところで蠢くようになり、経済を非現実的なもの」にする。それが西洋を「敗北」へと導いた。

たとえば、衰退する米国経済を次のようにみている。

真の競争が、集団的で悪魔的な国内の紙幣印刷機からもたらされているとすれば、外国産業に対する国境での保護政策などで十分であるはずがない。このメカニズムは、将来を考えて学部や職業を選ぶ若者たちに影響を及ぼす。銀行員や弁護士の収入がそれほど高いのなら、なぜわざわざ難しい科学や技術の勉強をする必要があるのか。このことが、先に確認した非生産的職業への「頭脳流失」を説明してくれる。人々が法律、金融、ビジネスを好んで学ぶのは、それによってドルが次々に湧き出てくる「聖なる泉」に近づけるからなのだ。

(『西洋の敗北』大野舞訳)

本書はトランプ大統領再選の前に書かれたものだが、彼がこだわり実施する関税政策と、空洞化した産業再興政策へのテコ入れを読み解いている。

○「西洋は、世界に愛されていなかった」

アメリカもヨーロッパも、「自分たちが世界の中心」であり、「世界全体を代表している」と主観的に思いこんできた。残念ながら、日本列島の中にも、そういう欧米信仰から抜けられない人が少なくない。

「ロシアの勝利」を望みたくはない。私自身も含め、「自由主義陣営」はそう願っている。しかし、現実には「非西洋」(西洋が「その他の世界」と呼ぶ国々)の多くは、「ロシアの勝利」を願っている。

なぜなのか。トッドさんは、グローバル化が「西洋による世界の再植民地化」でしかなかったという事実から来ている、とみる。概ね間違いないだろう。

「西洋は、世界に愛されていなかったことを知った。西洋の自己愛はひどく傷つけられた」のだ。

○資本主義の宿命を前にして

発展する資本主義が辿らざるをえない宿命をトッドさんは描いている。

多くの生産活動の国外移転が私たちの田舎や郊外を衰弱させたとすれば、自由貿易は約束を守ったと言えるだろう。つまり、生産者を犠牲にして消費者を優遇し、生産者を消費者に変え、生産的な市民を、本音では工場の規律には戻りたくない寄生的「平民(プレブス)」へと変貌させたのである。

(同前)

これは、アメリカや西ヨーロッパのみならず、日本をも巻き込んだ(消費)資本主義の原理でもある。

日本国も、中国へ、さらに東南アジアへと安い労働力を求めて同じ道を辿った。コスト(人件費等)を圧縮して利潤を生み出すべく動く資本の論理が、自国内に空洞化をもたらす。それは資本が辿らざるをえない自然過程といえるが、そろそろこの資本の自己増殖運動という自然過程自体と対峙せざるをえないときがきている。

同時に、生産と消費を対項としてすっきりと分け、生産(労働)を蔑視し、消費を至上の軸とする思考(消費資本主義の論理)もまた、俎上に載せられるべきだろう。なぜならこの思考は紛れもなく、プラトン以来の西洋形而上学のもとで生み出されてきたものだからだ。

「搾取する『西洋』と搾取される『その他の世界』という経済的対立」は、「その他の世界」がロシアの方を好む理由ともなっている。

もはや「西洋」には光明を見出しにくい。あえて、光を見出すとすれば、トッドさん自身が示す、奴隷制への強烈な自己批判だろう。

しかし今日の歴史学において最も注目されているテーマは奴隷制である。それこそ一八世紀から一九世紀にヨーロッパ人とアメリカ人が、恥ずべきやり方で大規模に実践したことだ。この嫌悪すべき所業を私たち西洋人は償うべきである。まさに忌むべきことだったし、その罪を償うべきだ。

(同前)

にもかかわらず、「白人の方が明らかに優れた存在だ」という自惚れから、「西洋のメディアや政府」は今も脱け出せない。

極めて根底的で倫理的な自己批判の姿勢をもつ知識人が、西欧にまだいることが多少の救いである。こういう謙虚さは私たちにも求められている。

○「独自の存在」としての日本

トッドさんは「西洋の敗北」を語らざるをえないが、もちろん現在の中国やロシアに希望を託しているのではない。

そんな中で氏は日本に微かな希望を見出したいようにみえる。冒頭の「日本の読者へ」で、次のフレーズを寄せている。

西洋の敗北は、日本が「独自の存在」としての自らについて再び考え始める機会になるはずである。さらに、日本が西洋の一部としてではなく、ネオリベラリズムの極西洋(アメリカ、イギリス、フランス)と「その他の世界」の仲介役として自らを捉える機会にもなるはずだ。

(『西洋の敗北』)

これまで私が「日本列島の存在観」こそ西欧的近代を相対化し、近現代の先への道標を示しうると主張してきたことと重なる。じつは、トッド氏のこうした指摘は、かなり前から、欧米からやってきた外国の知識人が感じ、提起していたことだ。しかし、私たちはそれを深く受けとめてきたとは言いがたい。

○新しいジャパノロジーのために

最後に『武士道』冒頭のエピソードに戻ろう。

西洋の法学大家の質問に対し、新渡戸稲造は日本における道徳的核心を「武士道」に見出した。少年時代に学んだ道徳の教えは「武士道」にあったのだ、と。日本の道徳精神を示す武士道は、仏教、儒教、神道のそれぞれによって培われ、融合した場から形成されたもので、それが武士階級の心性をかたちづくった。そして、武士という特定の階級に生まれた道が、その後、あらゆる社会的身分にも浸透していった。そう新渡戸はみている。

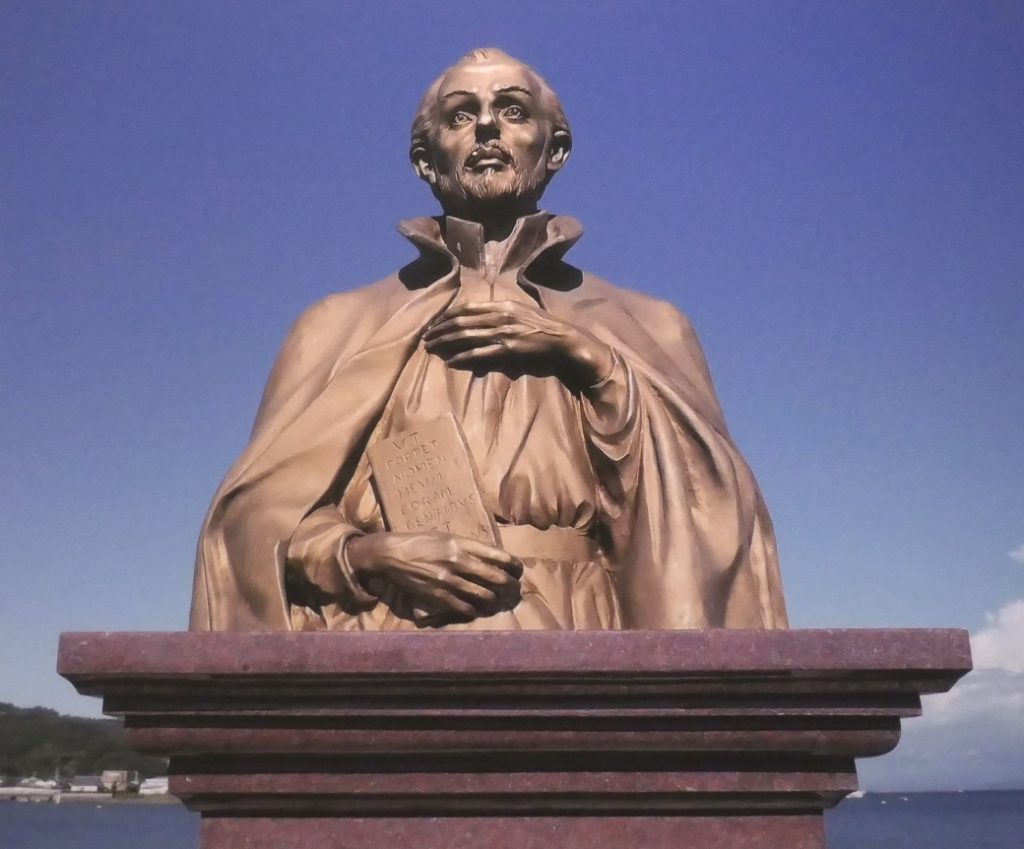

(有馬キリシタン遺産記念館)

しかし、武士階級が生まれ成熟する前から、列島の人々は礼儀正しい倫理的習俗を持ちあわせていた。江戸時代以前に渡来した宣教師たちがそのことを証言している。

「人々は……、極めて礼儀正しい。一般庶民や労働者でもその社会では驚嘆すべき礼節を以て上品に育てられ、あたかも宮廷の使用人のように見受けられる。この点に於いては、東洋の他の諸民族のみならず、我等ヨーロッパ人よりも優れている」(ヴァリニャーノ『 日本巡察記』)

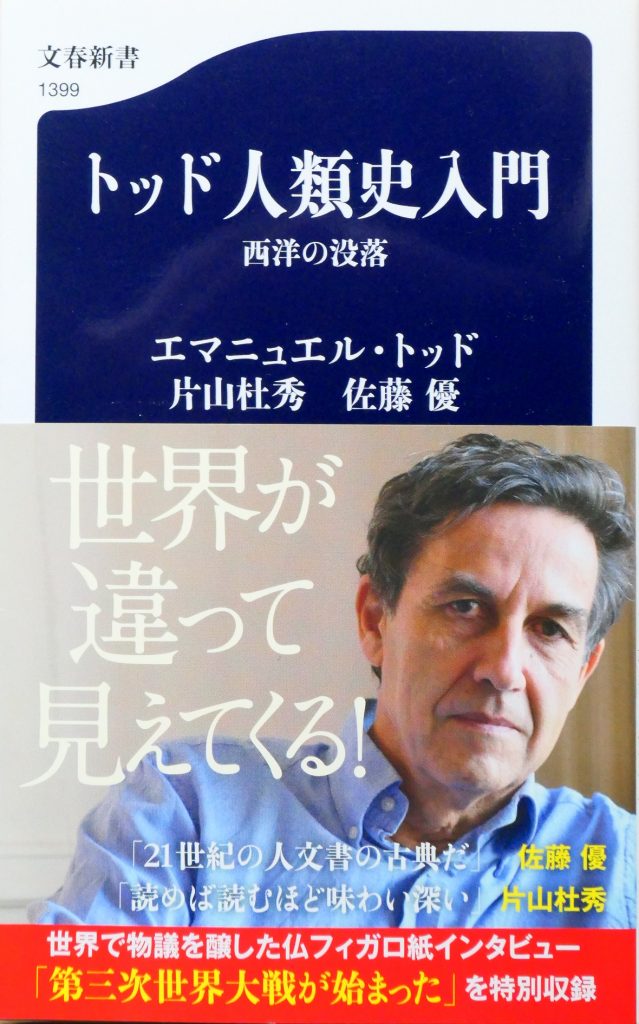

それから400年以上経った今日でも、トッド氏自身、日本人の「立ち振る舞い」の「エレガントさ」にこころ奪われている(『トッド人類学入門』)。

では、このような立ち姿、こころもちを育み続けてきたものは何か。「武士道」はもとより、仏教でも神道でも儒教でもない。それらいわゆる「宗教」より基層に流れる力(思考構造)だ。

それは「日本列島の存在観」である。「ある」ということ(生成)を「ありがたい」と受けとめる存在観こそ、列島の習俗や人倫を形作る核心をなしている。その視点に立てば、たとえば、ネオリベラリズムやテクノ・リバタリアンを生み出す、近代的な「自由」という概念も相対化できる。

「西洋」と「その他の国々」(非西洋)という対項とは異なる地平から、新しいジャパノロジーをたちのぼらせたい。