関係の絶対性

秩序にたいする反逆、それへの加担というものを、倫理に結びつけ得るのは、

ただ関係の絶対性という視点を導入することによってのみ可能である。

(「マチウ書試論」)

◯なぜ今ごろ「関係の絶対性」か

かつて吉本隆明が示した「関係の絶対性」とは何を意味するのか。

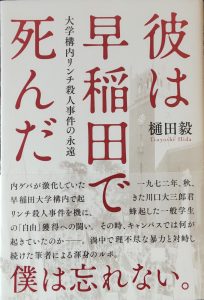

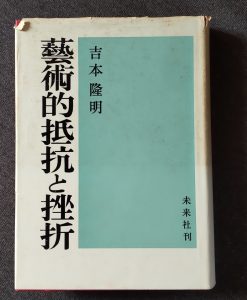

この言葉は、初期の著書『芸術的抵抗と挫折』(1959年刊)に収められた「マチウ書試論」に登場する。執筆は1954年から翌年にかけて、著者30歳前後のこと。

今回、「関係の絶対性」について一文を記そうと思いたったのは、この概念についてたまに見受けられる誤解について解いておきたかったからだ。

たとえば、俊英の先崎彰容さんは私の知る限り2度ほど「関係の絶対性」について触れている。

人はそれぞれ古典に親しむ。当然、それぞれの本居宣長論があってよいし、それぞれのマルクス論があってよいように、それぞれの吉本隆明論があってよい。

だから、先崎彰容さんの吉本論もその一つとして受容できる。NHKの「100分de名著」での彼の『共同幻想論』理解にも、なるほどこんなふうに若い人には受けとめられているのか、と勉強にもなった。

ただ、ひとつ、「関係の絶対性」について触れた部分には首を傾げた。

さらに、彼が斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』について批判する文に接し、そこでの「関係の絶対性」理解にも同様の感をもった。

そこでは、次のように書かれている。

この概念で吉本が主張したかったのは、人間にとって、他人と連帯することの難しさだった。人間同士の関係は、自分を絶対的に拘束してくることがしばしばあり、自分独自の考えをもつことはとても難しい。周囲に流されず、反対を恐れずに自己主張することの困難さを、吉本は「関係の絶対性」という言葉に込めたのだった。

(「「人新世」の『資本論』」に異議あり」(「文藝春秋」2022年2月号)

これは「関係の絶対性」の概念自体ではない。あえていえば、「関係の絶対性」から引き出す読み手の人生論的教訓のひとつだろう。

また、ネット上を散策してみても、「関係の絶対性」について的確に触れている論考はじつに少ない。

さらに、時代の変遷を経た今日、「関係の絶対性」はかつてとは異なる意味をもち始めている。

そこで、老爺心ながら、「関係の絶対性」について書いておきたいと思った次第。

◯「関係の絶対性」とは

では、「関係の絶対性」とは何か。

「マチウ書試論」は、マチウ(マタイ)のテクスト「マチウ書」(マタイ伝)をベースに、原始キリスト教とユダヤ教(パリサイ派)との相克をとりあげている。

吉本は、マチウ(原始キリスト教)がユダヤ教の律法学者、パリサイ派を批判する言説を辿りながら、むしろそこに秘められた、既存秩序への反逆者の心理を執拗に抉りだしている。

原始キリスト教がユダヤ教に対して、徹底した「敵意と憎悪感」を抱いていることを、吉本は繰り返し繰り返し明らかにしている。マタイ伝の作者の中に、「病的な鋭敏さ」「底意地の悪さ」「思想的コムプレックス」等の心理を、執拗なまでに暴く。ニーチェの「道徳の系譜」を導き手としつつ、吉本は、原始キリスト教が抱くユダヤ教への「憎悪と敵意」を、「思想的な近親憎悪」とまでいう。

他方、ユダヤ教の理念については、「原始キリスト教が非難するほど下らないものではない」と評している。それなりに律法が倫理化されている。

だから、原始キリスト教側から糾弾されるとき、秩序を守る側にいる律法学者、パリサイ派は、「きみたちは、暴徒であり、破壊者にすぎない」と反論できる。秩序を乱す者を許すことはできない、と。吉本は、律法学者、パリサイ派のこの主張を「正しいと言うよりほかないのだ」としている。

冷静にみて、どちらの主張にも理はあり、それだけでは善悪はつけがたい。

それでも、パリサイ派・律法学者たちと、原始キリスト教を比べ、いったいどちらに義があるのか、社会的倫理性はどちらに認められるか、が問われる。

そして、論の最後を吉本はこう結んだのだった。

……、原始キリスト教の苛烈な攻撃的パトスと、陰惨なまでの心理的憎悪感を、正当化しうるものがあったとしたら、それはただ、関係の絶対性という視点が加担するよりほかに術がないのである。

(「マチウ書試論」)

◯「自由な意志」も「相対的」なものにすぎない

「関係」とは、人が社会で具体的に形成する(形成を強いられた)他者との関係を指す。そして、これこそが「絶対的」である、ということだ。とくに、社会の「秩序」を軸にとらえられる関係性である。

社会の「秩序」とそれへの「加担」がキーワードとなる。

「加担というものは、人間の意志にかかわりなく、人間と人間との関係がそれを強いるものであるということだ」。人間の意志は、ものごとを選ぶ自由をもっているようにみえる。しかし、「この自由な選択にかけられた人間の意志も、人間と人間との関係が強いる絶対性のまえでは、相対的なものにすぎない」。

関係の「絶対性」と、意志や観念の「相対性」が対置されている。

一方には、秩序を護り、支配する人がいる。他方には、支配され、秩序の維持を強いられる人や、そこで反逆を試みる人がいる。「秩序」を断乎護る人は体制派、反逆者は反体制派ともいいかえられる。

いずれも観念的(意志的)には自分たちが「正義」だ、と主張している。掲げる観念を絶対化していることにおいては、どちらもどっち(相対的)である。それでも、反逆する側に「正当性」を認めることができるとすれば、それは、「関係の絶対性」、つまり「秩序」(への「加担」)を基軸とした社会的関係性(支配・被支配の関係等)においてだけである。

秩序にたいする反逆、それへの加担というものを、倫理に結びつけ得るのは、ただ関係の絶対性という視点を導入することによってのみ可能である。

(「マチウ書試論」)

◯観念の相対性

現実に構成された社会「秩序」のもとでは、「秩序の上にあぐらをかいて固定化している人間」は、被支配者への迫害者、抑圧者として存在している。

他方、「抑圧された思想や人間」は、秩序を支配する人間に対して、徹底した敵意と憎悪を抱きがちだ。

両者とも、言説や思想にさまざまな「正義」の想いを込め、我こそが「絶対的」正義と主張する。意志する。しかし、そのように「絶対化」された意志や観念(良心、倫理、思想)は、じつは「相対的」なものでしかない。

なぜなら、秩序側の人間、あるいは秩序に「加担」している人間が、いくら「正義」や内なる「良心」を表明したって、支配と被支配の現実の関係が無化されるわけではない。

また、虐げられた側の主張する絶対の観念は、「憎悪と敵意」に裏打ちされているのにすぎない。

両者の「意志」「正義」はともに相対的なものでしかない。

それでももし、両者の間のいずれかに正当性を見出すことができるとすれば、それは「関係の絶対性」を軸にして、虐げられた側、権力に支配され迫害・抑圧される側にこそある。

もちろん「関係」とは、政治権力の関係だけに絞られるわけではない。さまざまな社会的・歴史的な関係の場で「絶対性」が形成される。

◯「マルクス主義」の反映論を蹴散らす

ところが面白いことに、虐げられた側が、必ずしも体制に反逆的な思想を支持するとも限らない。逆に、革命的思想を掲げていながら、支配する側に居すわることもできる。一見、真逆にみえるような奇妙な光景は、いくらでもどこにでもみられる。

吉本は、こう書いている。

人間は、狡猾に秩序をぬってあるきながら、革命思想を信ずることもできるし、貧困と不合理な立法をまもることを強いられながら、革命思想を嫌悪することも出来る。自由な意志は選択するからだ。しかし、人間の情況を決定するのは関係の絶対性だけである。

(「マチウ書試論」)

経済的に貧しければ革命思想を抱くはず、もしそうでないとすれば、無知を啓蒙するだけだ、とするマルクス主義的な反映論を退ける。

そして、この文の背後で吉本が響かせている想いは、当時の「知識人」たちにしばしばみられる欺瞞への怒りと、虐げられながらも必ずしも体制に反逆するでもない「大衆」へのアンヴィバレントな心情である。さらにつけ加えれば、吉本は後者の方にこそ、共感を寄せていたのだった。

◯キリスト教内における「関係の絶対性」

では、誕生してから長い年月を経て、社会に定着し、権力を握るようになったキリスト教団内で、こうした問題は起こらないのだろうか。

そこでも、同じことがいえる。

秩序が構成されれば、そこに、かつてのマチウと同様の告発・糾弾が、今度はユダヤ教律法学者・パリサイ派に対してではなく、キリスト教内部の秩序維持者側にぶつけられる。「構成された秩序を支点として展開される、思想と思想との対立の型」は、ずっと変わることがない。そう、吉本は断言する。

では、マチウと同じような告発を突きつけられたとき、キリスト教の支配・指導層は、どう対処したのか。

吉本は、「現実の秩序」の中にあって「人間の実存を意味づけるために、ぼくたちが秩序にたいしてとりうる型」は以下の三つの型のうちのいずれかであるという。

ルッター(ルター)型、トマス・アキナス(アクイナス)型、フランシスコ(フランチェスコ)型である。

ルッター型とは、自分もまた相対感情に揺れ動くはかない存在にすぎないと告白し、良心を示す。

トマス・アキナス型は、教会のトップに就こうが、権力と結託しようが、意に介さず、積極的に秩序を構成して居すわる。

フランシスコ型は、積極的に秩序の枠組から外れて、疎外者となる。

◯学園闘争における「関係の絶対性」

秩序に対してとりうるこうした倫理の問題は、マチウの時代や以降のキリスト教会内だけではなく、どんな宗派や政治党派内でも、さらにはどんな社会組織においてでも現出する。

わかりやすいように、半世紀ほど前の事例を挙げてみよう。

それは、1960年代後半に起こった学園闘争をめぐってのこと。

1968年前後、全国の大学、一部の高校などで、学生たちが起ちあがった。

全体として、学生たちが問うたのは、人が社会で生きる姿勢、倫理だった。大学、教官の姿勢を問うとともに、自らにも問うた。たとえば、アメリカが展開するベトナム戦争に日本が「加担」していることに黙っていてよいのか。あるいは、当局による一部学生への不当処分を黙って容認してよいのか、あるいはまた、莫大な使途不明金を隠蔽する大学当局の運営を許してよいのか、というように。

当時の学者たちがどんな型を自ら選んだのか、具体的に語るのは控えるが、たとえば文芸批評家で大学教員だった磯田光一は、教職を辞し、フランシスコ型としての道を選び、「関係の絶対性」の場から退場した。

ちなみに、声を挙げた学生側もまた、ほんとうは、その後の生き方を厳しく問われたはずなのだ。この点については、拙著『村上春樹と小阪修平の1968年』で自分、そして同世代者(村上春樹や小阪修平など)を問うてみた。

各大学では、教授・教員と学生たちの間で、「秩序への加担」をめぐって、厳しいやりとりがそこかしこで勃発した。

そのとき、学者・教員がとりうる型は、三つあった。

ルッター型の学者は、若者の指摘に苦悩し、自己批判したり、揺れ動きながら、良心の片鱗を見せつつ、対応した。

トマス・アキナス型の学者は、秩序の護持を優先し、学生たちに「諸君は黙って勉強に励めばよい」と処分を発し、権力を行使しても打開できないときは、警察権力も導入した。

フランシスコ型の学者は、学生たちの批判を思想的に深く受けとめ、自ら大学から退いた。

◯寺子屋の師匠と大学教授

学園闘争の盛り上がりの最後を飾った東大安田講堂の攻防戦(1968年1月)が、機動隊による学生たちの排除で終わった直後、吉本は大学闘争の本質的な問題について、怒りをもって書いている(「文芸」1969年3月号掲載「収拾の論理」)。

大学側が、機動隊を導入して秩序の「正常化」を図ったとき、大学教授が示した態度を、「封建時代の寺子屋」というシチュエーションに置き換えて批判している。

封建時代の寺子屋の師匠でさえ、じぶんの教え子を権力の手をかりて排除して寺子屋の存続をはかるような真似はしなかった。むしろ教え子が権力の手に引きさらわれるならば、それをじぶんの痛みとする倫理をもちあわせていた。また教え子に背かれたときには、師たる資格をじぶんの手ではく奪するだけの器量をもっていた。しかし、かれら戦後民主主義的な教授たちのやったことはまったく反対のことである。かれらはじぶんの学生の一部を、じぶんの手で処分することも説得することもできないと知るや、武装した官憲にこん願して、これを武装力によって拘置所におくったのである。

(「収拾の論理」)

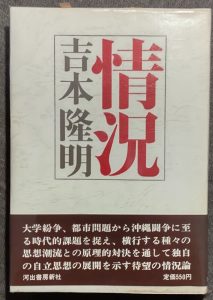

(1970年刊)

私が補足すれば、ここで「教え子が権力の手に引きさらわれるならば、それをじぶんの痛みとする倫理をもちあわせていた」のはルッター型といえる。

「教え子に背かれたときには、師たる資格をじぶんの手ではく奪するだけの器量をもっていた」のは、フランシスコ型。

「じぶんの学生の一部を、じぶんの手で処分することも説得することもできないと知るや、武装した官憲にこん願して、これを武装力によって拘置所におくった」のは、トマス・アキナス型となる。

たしかに、「ぼくたちが秩序にたいしてとりうる型はこの三つの型のうちのどれかである」(「マチウ書試論」)。

じつは吉本隆明は、全共闘運動が勢いをもっていた時期、彼ら学生たちをとりわけ評価するということはなかった。かなり距離をおいていた。たとえば、「自己否定」という言葉に象徴されるような、倫理主義的な傾向にはむしろ退いていた。

ただ、東大安田講堂での学生たちと機動隊の攻防戦を眼前にして、珍しく、ふと想いを漏らしている。「……、安田講堂に籠った急進的な学生たちの抵抗が、機動隊の装備と威圧力のまえに次第に追いつめられ排除されてゆく姿と、無量の思いでそれを傍観しているおのれの姿のなかに、全情況の象徴をみている」と(「収拾の論理」)。

この時評の最後で、吉本は「関係の絶対性」と倫理のありようについて触れている。それは、「マチウ書試論」から15年を経てのことだった。

現在のわが国家の社会において、AがBよりも特権的であり、BがCよりも特権的であるという制度的な連環が存在することは、もちろんこれらの大学教授、研究者の責任ではなく、資本制社会そのもののなかに責任の客観的な根拠をもっている。しかしじぶんの特権性にたいして、自覚的であるか否かの責任は、かれらの思想そのものの問題である。特権性を拒むかどうかは、個人にとってはたかだか自己倫理の問題にすぎないが、特権性にたいして自覚的であるか否かは、感性的な変革の政治的課題でありうるのである。

(「収拾の論理」)

社会の具体的な現場で「特権的」であることが、「関係の絶対性」として語られている。

◯ニーチェと吉本の分岐

先に触れたように、吉本はニーチェの影響を受けて、キリスト教(の誕生)に、「病的な鋭敏さ」「底意地の悪さ」「思想的コムプレックス」をみいだした。ニーチェの言葉を使えば、「ルサンチマン(怨恨)」である。キリスト教で説かれる「隣人愛」の背後に、ルサンチマン、「敵意と憎悪感」を嗅ぎつけた。

大仰に説かれる正義も、相対的なものでしかない。絶対として謳われる「大義」や「観念」が相対的なものでしかない、とみる点で、吉本はニーチェに従った。

しかしこの先で、吉本はニーチェとは道を分かつ。

ニーチェは、ここで「関係の絶対性」という概念を導き出しはしなかった。むしろ「生の遠近法」を導入した。力への意志を唱える彼は、キリスト教を信仰する人々(庶民)、あるいは労働者たちを「畜群」「低級な種族」と呼び(『善悪の彼岸』)、彼らに唾した。ニーチェが訴えたのは「超人」であった。

他方の吉本は、「関係の絶対性」という評価軸を設けて、支配者と大衆、知識人と大衆といった対項において立場を明確にした。両者の争闘・対立においては後者を正当化することができる、と。

そして、吉本は、「大衆」の原像を繰りこむことを、思想営為の柱に据えた。

◯新たな「関係の絶対性」 ~今日的な意味~

ところで、秩序をめぐる「関係の絶対性」の概念が際立ち、力をもちえたのは、1970年代くらいまでではないだろうか。

今日の社会では、「関係の絶対性」が迫ってくる重みはずいぶん弱まっている。なぜなら、秩序や権力をめぐる支配・被支配の関係が単純明瞭に切り分けられるものではなくなり、入り組み、錯綜してきたからだ。「関係の絶対性」自体が曖昧になっている。

だから、経済的な格差がどんどん大きくなっているにもかかわらず、秩序や権力への抵抗に向かう力学を作動させる道は閉ざされ、格差の受感は「自己責任」という倫理回路に回収されてしまうようにみえる。

もちろん今でも、大きな社会体制ではなく、局所的に「関係の絶対性」が問われるシーンはどこにでもある。けれども、それは小粒化している。

そのことは結果として、関係の絶対性を前に、人が倫理を問われる機会が減り、倫理が軽んじられ、あるいは疎んじられる事態を招いている。ルッター型とか、トマス・アキナス型、フランシスコ型などと追及されることすらない。「負い目」意識など吹っ飛んでいる。

それでも、これまでとは別次元の倫理の問題が浮上している、と私はみる。

これまで、「関係の絶対性」とは、社会における人と人との関係のことだった。

あえて、「関係の絶対性」という言葉にこだわり続けるなら、今日、自然との関係こそが「関係の絶対性」として私たちの眼前に広がりつつあるのではないか。私たちが「生きている」ということが、「生かされてある」という「関係の絶対性」に規定されている、という受けとめだ。SDGsが叫ばれるようになったのも、その一現象である。

存在観(存在論)に基づく「関係の絶対性」。その前で、私たちの意志や観念は相対的なものにすぎない。

それは、吉本隆明が晩年、ちらっとつぶやいた言葉「存在の倫理」(これについては、拙著『吉本隆明と「二つの敗戦」』で触れた)とつながっているはずだが、それ以上言及するには、彼に残された時間は少なすぎた。