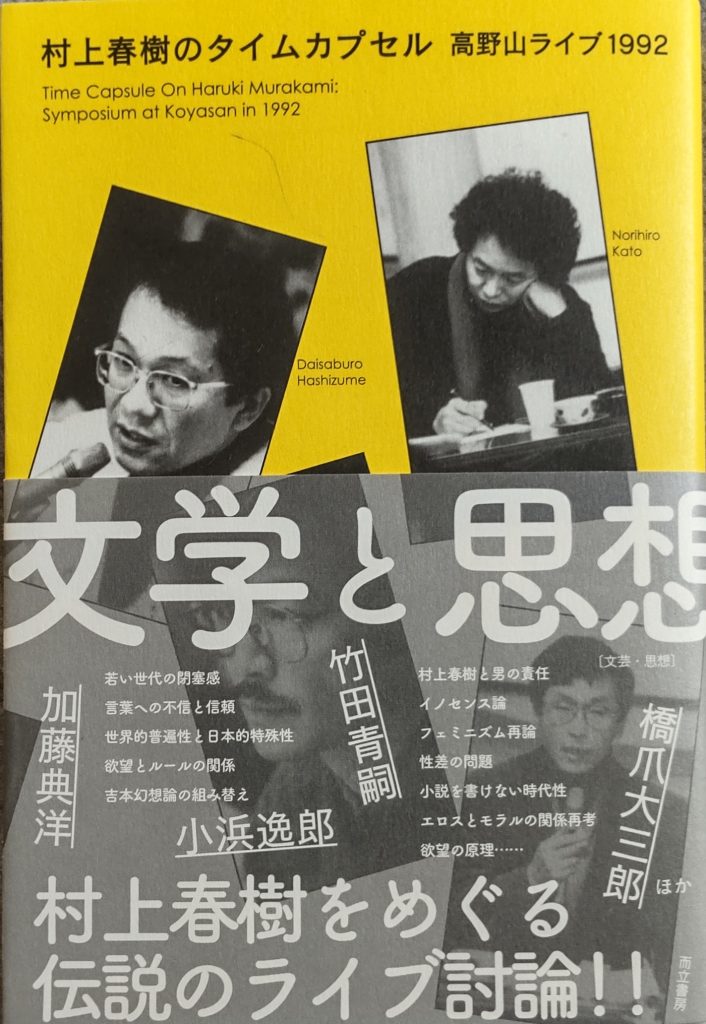

『村上春樹のタイムカプセル 高野山ライブ1992』

村上春樹の倫理/ナルシシズム/吉本隆明教室の4人/存在の倫理/30年かかっての遅々たる歩み

村上春樹氏も体験した第2次早大闘争から半世紀以上を経て、隔世の感……

『村上春樹のタイムカプセル 高野山ライブ1992』(而立書房刊)をいただいた。

ありがたく頂戴し、感想を記すことで、多少でもお礼に代えさせていただこう。

◯この本の成り立ちと時代背景

1992年2月、高野山の宿坊におよそ70名の面々が全国から集まった。当時、すでに人気を得ていた村上春樹文学をひとつの題材としながら、土曜日の夕方から泊まりこみで翌朝まで討論しようという催しだった。

もともと記録の出版化が予定されていたようだが頓挫し、今回ようやく実現に至った、とのこと。主催者、出版関係者の労には頭が下がる。ちなみに、主催者の一人、島元健作氏の「書砦 梁山泊]には、大阪梅田店、京都寺町通店に何度かお邪魔したことがある。

パネリストは、加藤典洋、小浜逸郎、竹田青嗣、橋爪大三郎の4氏。参加者は40代を中心に、10代から50代まで幅広い。

主催者やパネリスト、そして村上春樹は、いわゆる「団塊世代」「全共闘世代」で、当時40代半ば。共通するのは、1960年代後半、つまり二十歳前後の学生時代に抵抗運動(反戦、反差別、反権威、反弾圧……)に大なり小なり関わっていたこと。

しかし、運動の潮がすうっと引いた1970年代は、社会に出てどう生きるのかを模索する時代となり、一部からみれば、病や傷を癒やすべき「リハビリテーション」の時代であったことになる(人によっては1980年代もひきずっていた)。

ちなみに私自身は職場で起こった問題と向きあわざるをえなくなり、潮が引いた砂地に足をとられながら80年代初頭まで争議に関わり、足元の砂地は泥沼の様相を呈した。

運動がもっとも高揚した1968年からおよそ四半世紀の1992年頃は、自らの残務をどう処理し、また仲間がどんな着地点を見つけて生きているのか、互いに気になっていた時期といえるだろう。

◯村上春樹の位置

そうしたときに、村上春樹の文学は議論にとって格好の対象だった。

村上の初期の作品群は、観念が熱狂する時代が過ぎ去った後、どう生きるべきかという問いに、ひとつのスタイルを示した。どこにも着地しない、あるいは宙吊りに耐えることが、ひとつの倫理的な姿だ。社会に生きている以上、私たちは社会の具体的ななにごとかと関わってしか生きられない。それでも、心情的にはどこにも着地せず(デタッチメント)に生きるスタイルを、村上は巧みに描いた(少なくとも、『ノルウェイの森』以前までは)。

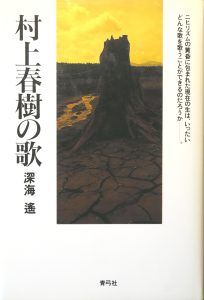

喪失の感覚を引きずりながらも、どこにも着地せずに生きる。それが1960年代後半の運動が瓦解したあと、選びうる倫理であった。そう私は受けとめるからこそ、初期の村上作品を高く評価し、拙著『村上春樹の歌』(深海遙 名、1990年刊)を上梓した。

拙著出版の背景には、当時の加藤典洋さんや柄谷行人・蓮実重彦の両氏らが村上春樹を批判していたことが大きく関わっているが、これについては後述する。

◯討論のゆくえ

まさにタイムカプセルのような本書のページを広げてみると、パネラー、司会者や会場の参加者の発言が甦る。村上春樹の受容、それに関わるナルシシズム、フェミニズム、さらには国家観、直前に起こったソ連崩壊、湾岸戦争、天安門事件等、話題は多岐にわたる。

噛みあったり、噛みあわなかったり、進んだり、後退したりする。若い世代から団塊世代への異和の発言も切実だ。フェミニズムをめぐる女性の発言には共感した。まさにあの時代のドキュメントである。

ところで、パネラー4人はいずれも、濃淡の差はあるものの、吉本隆明の影響を受けている。「吉本門下」との表現は強すぎるだろうから、「吉本教室の生徒」とでも表するのが妥当だろう。

ちなみに、もしこの場に、同じく「吉本教室の生徒」であり、同世代の哲学者小阪修平さんがパネラーとして加わっていたならば、混乱はさらに広がったかもしれないけれど、もっと深みのある討論になっていたに違いない、と私は振り返る(小阪さんは例えば村上の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』等に高い評価を与え、鋭い分析を加えていた。拙著『村上春樹と小阪修平の1968年』、2009年刊参照)。

◯吉本教室の4人のその後

この催しから30年が経った。

吉本教室の同窓だった4人が、その後、どう歩みを進めたのか。興味はそちらへ移る。

社会学者の橋爪大三郎さんは、啓蒙者として活躍している。

竹田青嗣さんは、西欧近代哲学の徹底した信奉者で、現出するすべての問題を西欧近代哲学内に回収する姿勢を崩さない。

小浜逸郎さんは吉本批判の書を著し、近年には日本語や倫理に関する注目すべき労作を著している(ただ、昨今の社会事象をとらえるに、陰謀観への傾斜がややすぎるように感じられるが、どうだろうか)。

そして、加藤典洋さん。

初めて接した彼の文は、村上春樹批判であった。本書内で彼自身も語っている、「僕は……、かなり素朴に文学的に村上春樹の小説を読んだような気がするんですね。それで最初反発みたいなものがあったんですけれども、……」と。

彼が抱いた「反発」とは、例えば『羊をめぐる冒険』の著者について、「彼は、そもそも『全共闘』だとか『連合赤軍』だとか、そんなことは少しも考えてない、かもしれないのである」とし、それらのテーマをとりあげないこと、掘り下げないことに苛立ちを表明していた。詳細は省くが、これは論としていただけなかった。

当時、ほかにも、柄谷行人氏や蓮実重彦氏などが、ずいぶんと村上を叩いていた。

そこで私は、村上の初期作品群(『ノルウェイの森』以前)を断乎評価し、加藤さんや柄谷・蓮実両氏らの村上批判への反批判として、『村上春樹の歌』を著すに至った。

ゆえに、その後、加藤さんの著述と正面から向きあうことは避けてきた(けれど、面白いことに、私が『ノルウェイの森』あたりから、村上文学から少し距離を置くようになったのとは対照的に、加藤さんはずっと対話を続けた)。

だが、「3.11」以降、私は過去のこだわりを棄て、加藤さんの著書を読み始めた。没後に出版された『オレの東大物語 1966~1972』では、学生時代の彼の傷だらけの姿にも接することができた。

吉本が晩年、「存在の倫理」という言葉を口にしたのも、おそらく対談者であった加藤さんの力によるところもあるのだろう。そんなふうに評価している。

◯吉本の「存在の倫理」を受けて

パネリスト4人の師であった吉本さんは、晩年になっても「知識人」と対をなす「大衆」の原像を手放さなかった。けれど、それがすでに実体を失いつつあることは感じとっていたはずだ。ただ、そのとき彼は、「大衆」(衆生)の「ありよう」の中に、むしろ「存在の倫理」の生成現場を見出そうとしていたのだと思う。

「存在」(互いに生きて「ある」こと)が醸し出す倫理。それは例えば、空海の言葉「即身成仏」の「即身」つまり「この身このままで」と通じているのではないか。あるいは、親鸞の「即得往生」とも。あるいは道元の「一切衆生、悉有仏性」とも。

討論会の翌朝、雪に覆われた高野山境内を散策したことはよく記憶しているが、そのときは、空海の思想にしっかり思いを馳せる余裕はまったくなかった。

けれど今、空海の「即身」(この身このままで)に惹かれる。それは、吉本さんの頭に過ぎった「存在の倫理」と近いはずだし、西欧近代哲学が欠落させてきた存在論(存在観)として着目すべきはずだ。

かつて吉本教室の末席を汚し、また高野山ライブの一参加者であった私は、あれから30年にしては遅々たる歩みだが、こんな地点を彷徨っている。